Connecting the Dots com Verenilde Pereira

CtD_VerenildePereira_PostCover.001

Crédito: FOLIO

Uma voz fundamental da literatura e jornalismo afro-indígenas sobre como desafiar narrativas dominantes amplificando perspectivas das comunidades tradicionais, e sobre a escrita literária enquanto gesto político de resistência à dominação.

É uma honra falar com Verenilde Pereira, voz pioneira na literatura e jornalismo afro-indígena do Brasil. Nascida em Manaus em 1956, filha de mãe negra e pai indígena Sateré Mawé, Verenilde personifica na sua própria história as complexidades da identidade amazónica. Jornalista, investigadora, activista e escritora, Verenilde tem dedicado a sua vida a dar voz às comunidades marginalizadas da Amazónia. O seu romance “Um Rio Sem Fim”, publicado em 1998 e recentemente redescoberto e aclamado, é considerado uma obra fundadora da literatura afro-indígena brasileira. Nele, através das vidas de quatro personagens femininas, Verenilde retrata o impacto devastador de uma missão religiosa sobre uma comunidade tradicional.

Doutorada em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Brasília, a sua tese sobre a cobertura mediática do conflito Waimiri-Atroari denunciou a profunda e recorrente violência mediática contra comunidades tradicionais, um trabalho que reflete o seu compromisso em desafiar narrativas dominantes e amplificar vozes que foram, quase, silenciadas.

A trajetória de Verenilde inclui ter sido professora no Rio Purus, a participação na fundação do Porantim, o primeiro jornal dedicado à questão indígena no Brasil, e uma extensa cobertura jornalística sobre questões indígenas em Manaus. O seu trabalho move-se entre jornalismo, investigação académica e ficção, sempre com um forte compromisso político e social. Verenilde documenta, traduz e reinterpreta as complexas realidades das comunidades tradicionais da Amazónia.

Estamos muito entusiasmados por poder falar com Verenilde no FOLIO, onde participámos na mesa-redonda “Configurações de mundos”. Na Azimuth World Foundation, queremos ajudar a sublinhar a importância do conhecimento indígena na criação de soluções para os desafios globais. A obra, as perspectivas e trabalho de Verenilde Pereira podem ajudar-nos na nossa missão, e oferecem-nos lições valiosas sobre como podemos construir pontes entre diferentes formas de conhecimento.

Veja a versão em vídeo em baixo, ou faça scroll para ouvir a versão em podcast ou para ler a versão escrita.

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

TRANSCRIÇÃO

IMG_3305

No FOLIO, em Óbidos, Portugal (2024)

As representações da mídia hegemónica, com relação às etnias indígenas, têm que se pensar no pressuposto de que são profissionais com olhar colonizado, ocidental, escrevendo para os leitores ocidentais e mentalidades colonizadas. Muito distante desse universo que eles tentam representar.

Eu acho que, nas últimas décadas, com esses movimentos, houve uma maior visibilidade para a questão indígena. Mas não se pode desconsiderar que são universos diferentes. Até dentro de um país onde se vê o indígena genérico. Como se, por exemplo, o Waimiri-Atroari fosse igual a um Guaraní-Kaiowá, ou a um Tucano, ou a um Desana. São povos diferentes, mas a tendência é vê-los de uma forma uniformizada, genérica. E isso também é um perigo.

Outro perigo é que, apesar de a mídia hegemónica ter dado maior visibilidade, você não escapa desse conteúdo que é muito vendável, que é a espetacularização. O sensacionalismo. Por exemplo, a questão de Chico Mendes. Chico Mendes foi morto, assassinado. O mundo inteiro soube dessa notícia, mas e daí? O assassino, Darci, que matou a tiros, ele hoje é um fazendeiro riquíssimo, dono de terras, no próprio Acre, de fazendas. E mudou de nome. Hoje é um pastor, que abriu várias igrejas neo-pentecostais. Cadê? Tudo bem, que a mídia hegemónica não tem o seu papel de juiz, de jurista. Mas não há uma sequência dessas histórias. Parou ali, naquela época, o sensacionalismo.

EXTERNAL LINK

É como o caso do Galdino Pataxó. Ele era uma liderança, que no dia 19 de abril de 1997, se eu não me engano, estava nesse dia em que se comemora o Dia do Índio no Brasil. E nós estávamos, no final da tarde, ali, na sede da Funai. Então, tinha aqueles indígenas fazendo exposição e manifestações. E, no final da tarde, nós fomos embora. Nós chamamos ele: “Vamos, Galdino”. Ele levantou o braço, e disse: “Eu vou”, sei lá, “vou ficar por aqui, depois eu vou embora”.

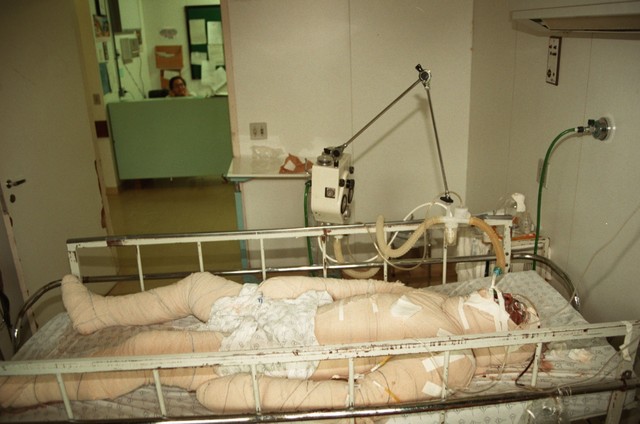

E quando foi de madrugada, eu acordei com o telefonema: “Olha, o Galdino foi assassinado”. Eu achava que fosse um pesadelo. Sabe quando você ouve uma notícia e diz: “Não, eu estou sonhando”? E depois ligaram de novo: “Olha, ele foi queimado vivo”. E eu, de novo, custei a acreditar. E foi isso que aconteceu. Em Brasília, ele voltou para a pensão onde ele estava, depois das 23:00. A dona da pensão não deixou mais que ele entrasse. Ele dormiu num banco de parada de ônibus. Cinco rapazes da classe média-alta jogaram gasolina, depois de uma festa. Eles voltavam de uma festa, jogaram gasolina e incendiaram o Galdino.

É difícil conciliar aquela imagem: “Até amanhã, depois a gente se encontra”, com aquele corpo, literalmente carbonizado. Eram cinco rapazes. Filhos de advogados, juízes, delegados. Um não foi preso, porque era menor. Os quatro passaram 4 anos presos, mas estudaram, fizeram faculdade, construíram família, saíam para festas. Hoje, são assessores no Senado, assessores na própria polícia, ganhando 15, 20.000 R$. E a história acabou. Disseram, na delegacia… Um deles justificou o ato, como se: “Ah, eu pensei que fosse um mendigo”. Ou seja, se você é um mendigo, um indígena, um negro, você pode brincar de jogar gasolina e tacar fogo.

Essa foi uma das histórias mais bizarras na época. Teve uma repercussão nos jornais. Mas parou aí, aquele sensacionalismo. E também com a justificativa: “Eram rapazes, jovens. Não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eram bons filhos, estudavam.” Mas não houve mais uma sequência, de mostrar. E a memória, o que ficou dessa questão traumática para os Pataxós. Porque ele era liderança na aldeia. Ele era uma autoridade, que veio a Brasília pedir a demarcação das terras. Nessa época, esse virou um sensacionalismo, como tantos outros casos, mas a mídia esqueceu.

Galdino Pataxó: O que aconteceu com os jovens que atearam fogo no líder indígena, há 25 anos

Então, é essa a minha inquietação com a mídia hegemónica. Até que ponto você vai? Até que ponto se diz? Até que ponto se compreende desse universo? Porque ele não é colocado como autoridade na aldeia. Ele é colocado, como o rapaz disse, como um mendigo, confundido com um mendigo.

É isso que eu tentei falar. Da forma tão horrorosa como a mídia hegemónica fez a representação dos Waimiri-Atroari. Da década de 60 para 80, eles eram 3000 indígenas, que diminuíram para 300. Porque a mídia hegemônica parou? Porque houve a construção de Balbina, de hidroelétrica, madeireiros, empresas. Então, fiquem desaparecidos, aqui. Vamos esquecer essa história. É essa lógica perversa.

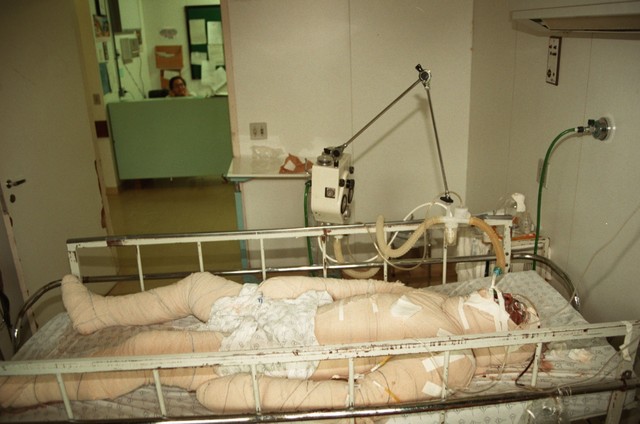

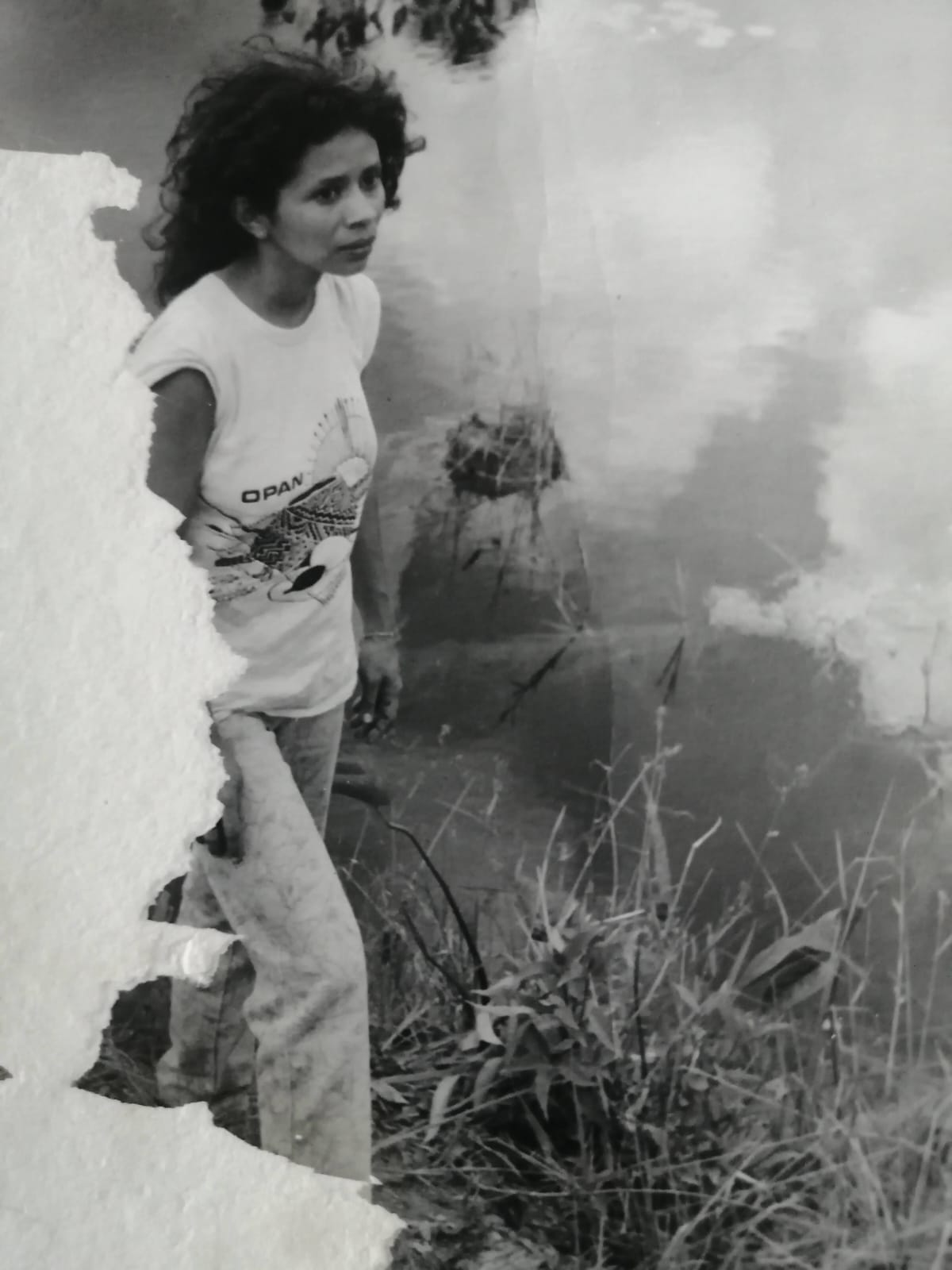

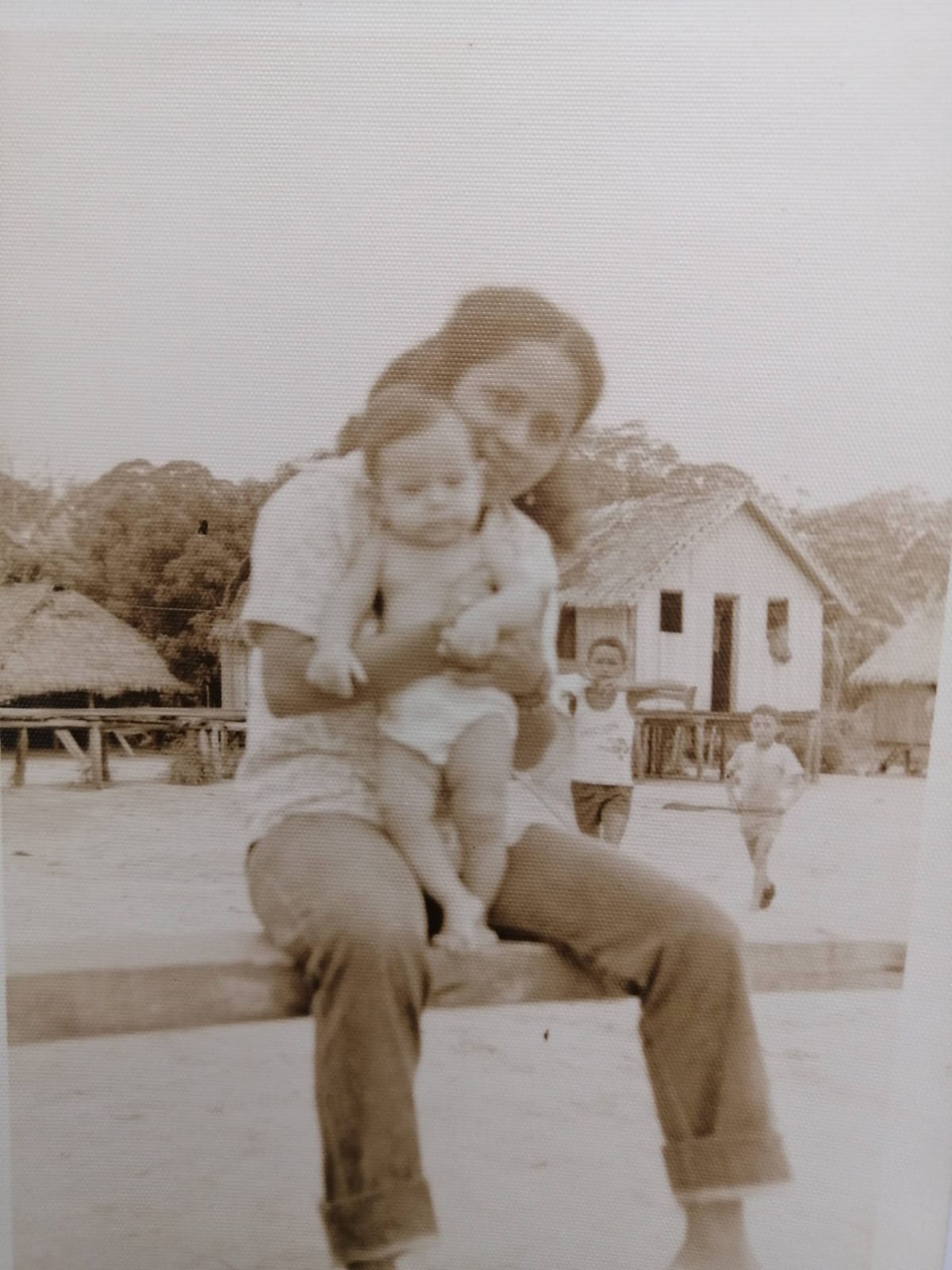

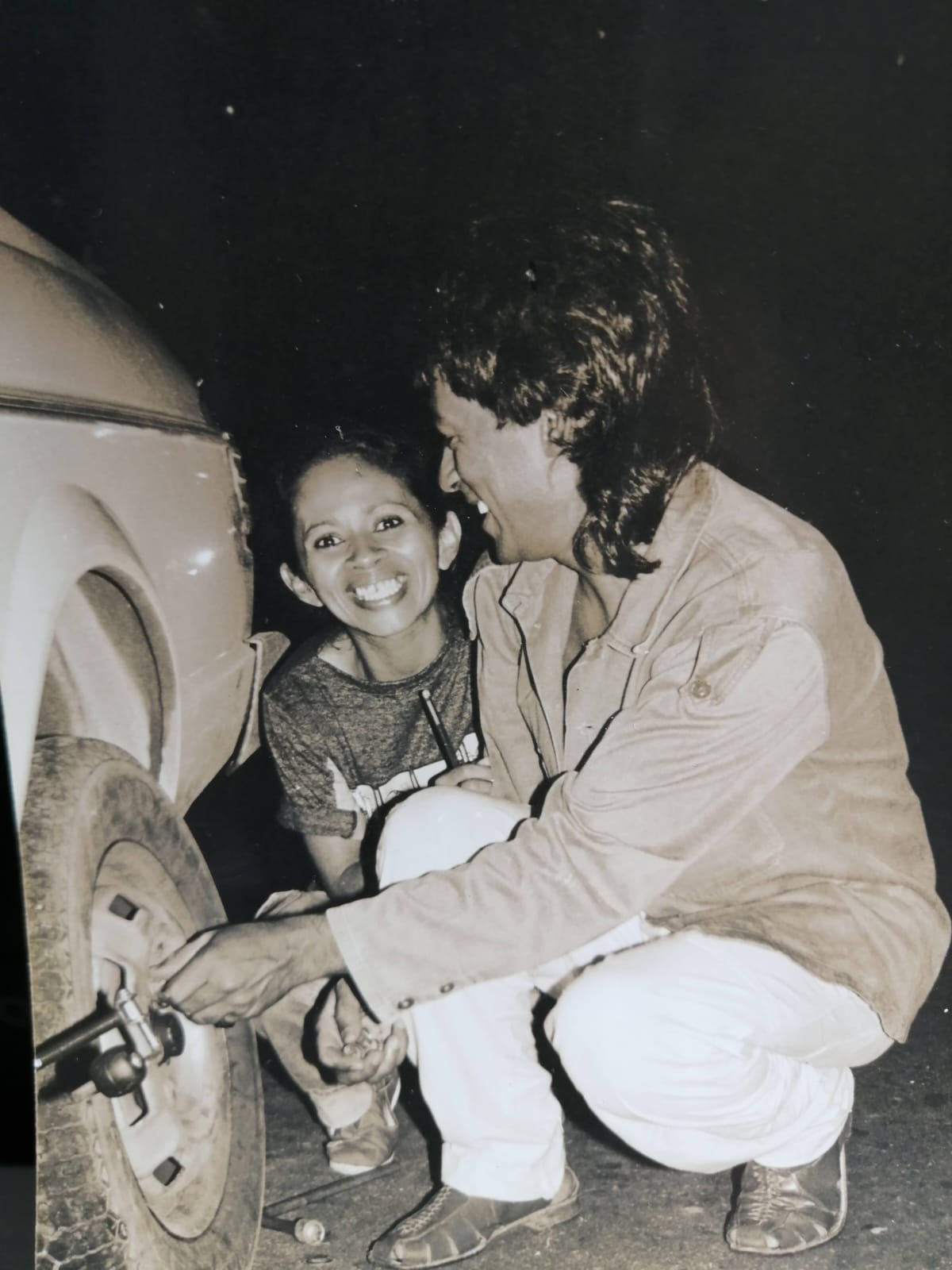

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.26.00

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

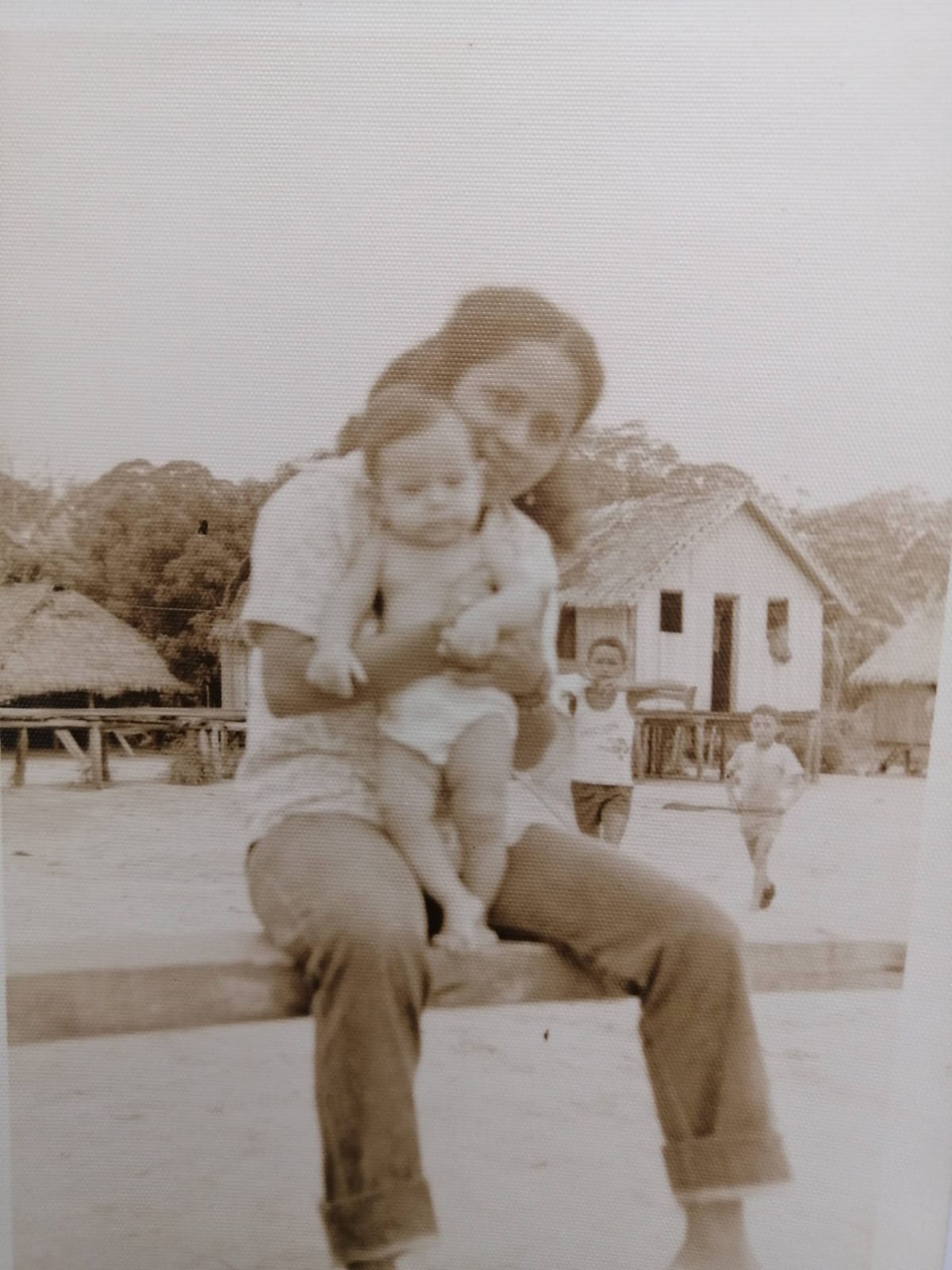

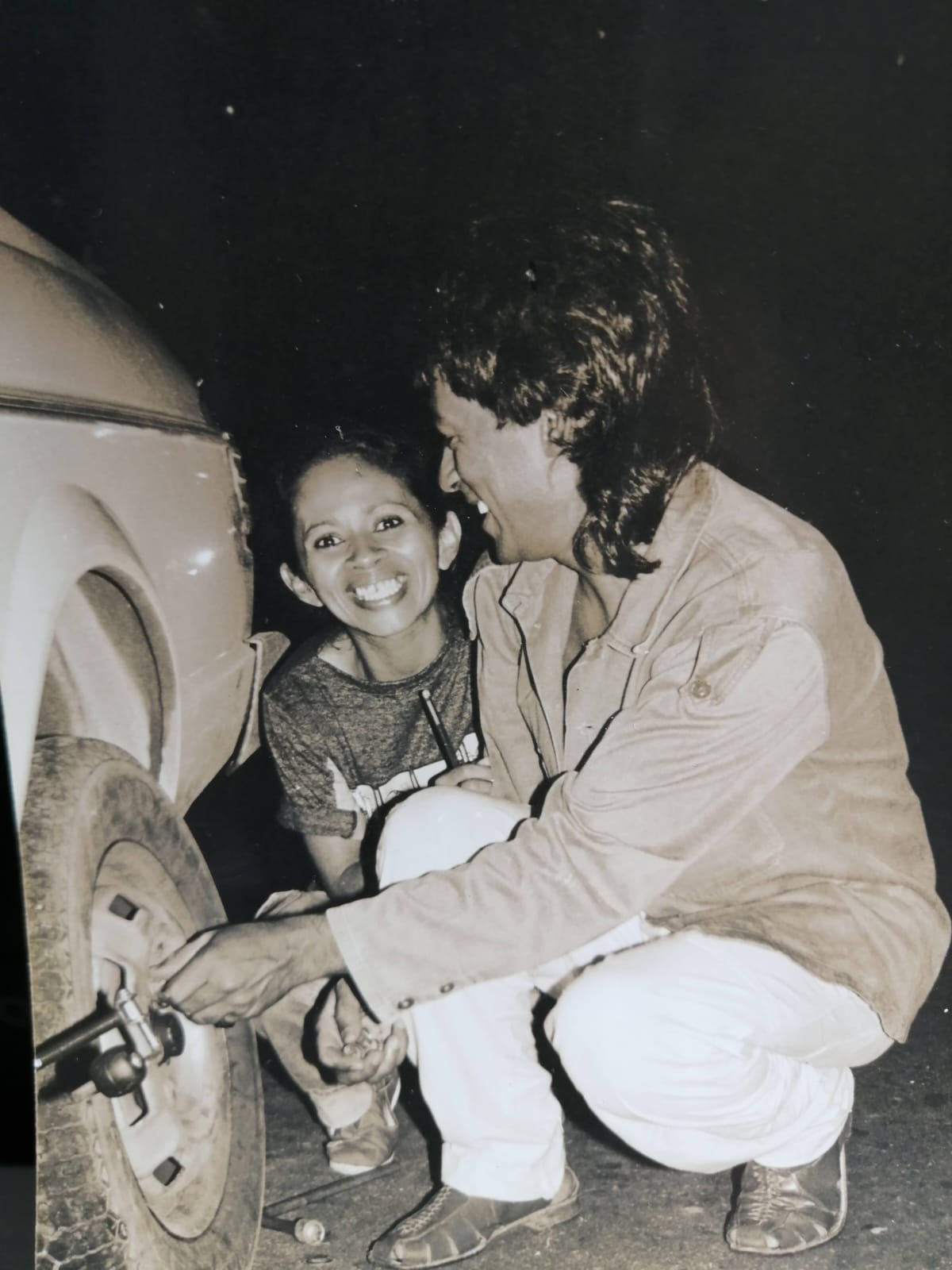

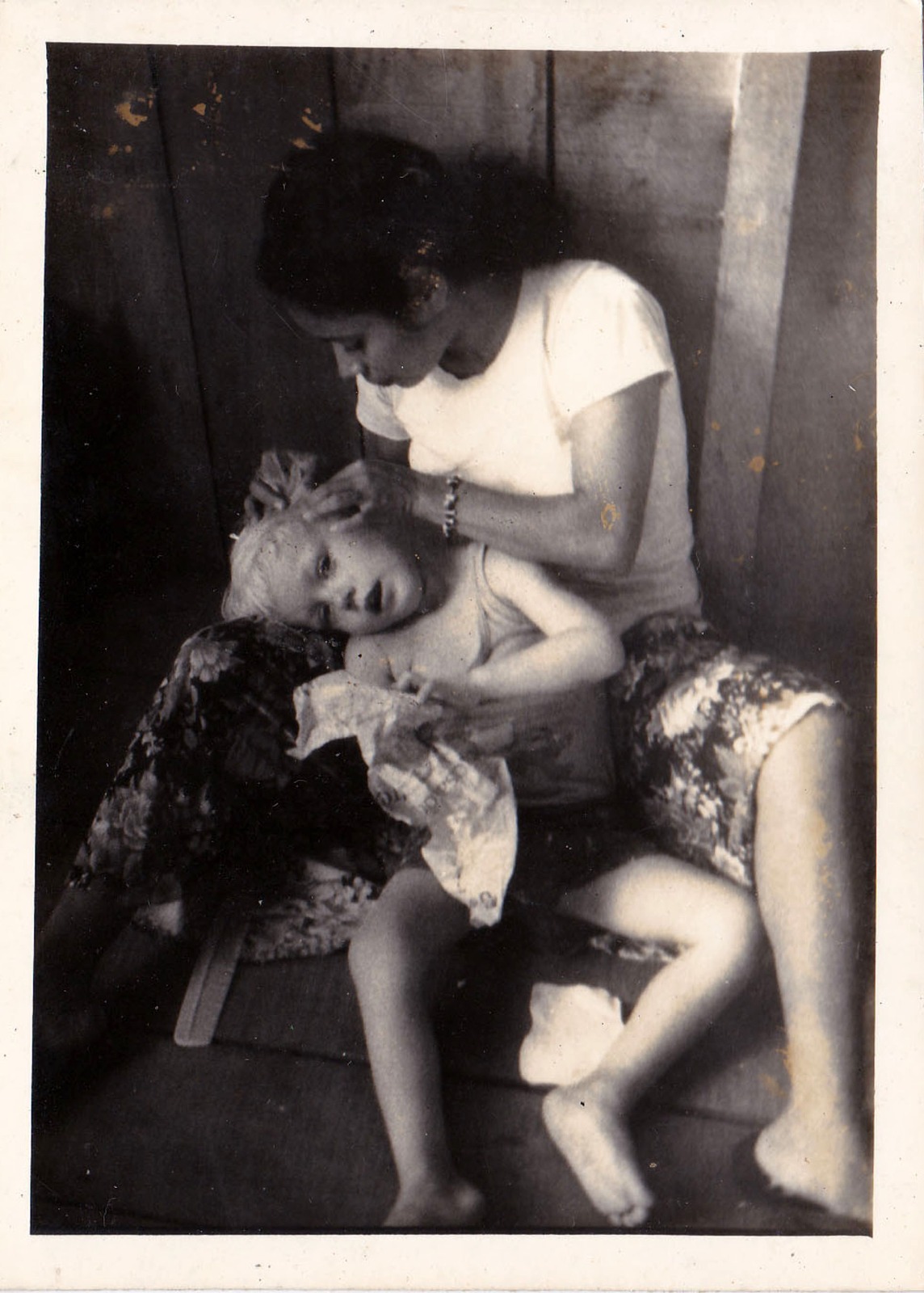

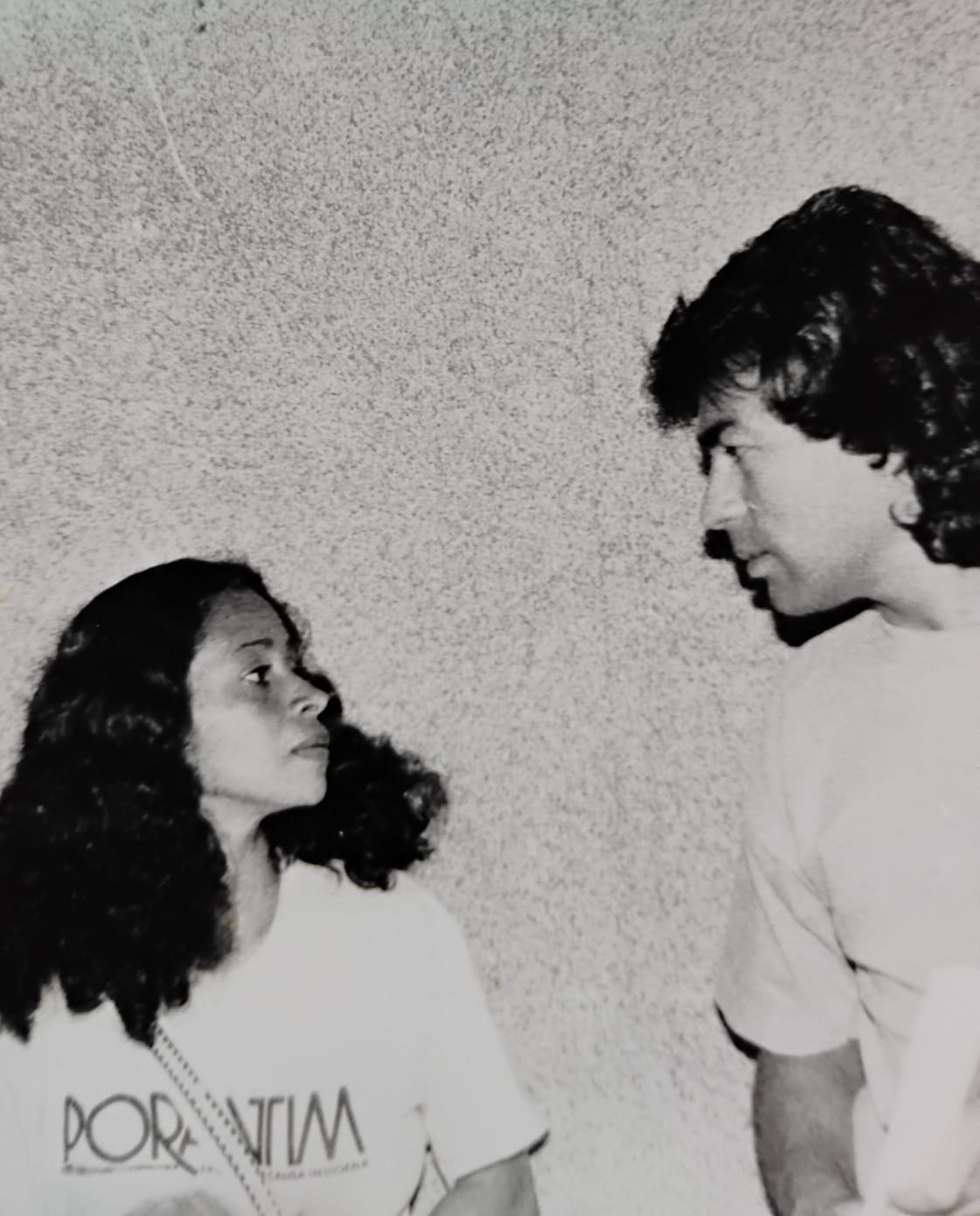

Screenshot 2025-03-13 at 14.42.33

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

LÍNGUA E DOMINAÇÃO | LITERATURA E FASCISMO | ESCRITA E POLÍTICA

Proibir a língua indígena, como foi feito na região do Alto Rio Negro, que é a minha região, é o primeiro aspecto da colonialidade, da dominação. Você proíbe o sujeito de falar a própria língua. Apanha dos missionários. Apanha, para ser humano, o chamado humano. Que eu não sei exatamente do que se trata, esse humano, essa humanidade. E às vezes dá vergonha de ser, de pertencer a essa espécie. A primeira forma de dominação vem pela língua, depois pela linguagem. Até a tua relação simbólica, a tua cosmogonia, os teus signos. Essa estrutura toda desse universo é desmontada. Então, isso é uma violência, é um massacre. Imagina que você mora aqui, nessa casa. Entra um monte de pessoas, e te proíbem, desmontam essa tua casa, te colocam para morar lá no banheirinho. Te proíbem de falar essa língua que tu falas. Então, é um aspecto da dominação. Começa por aí.

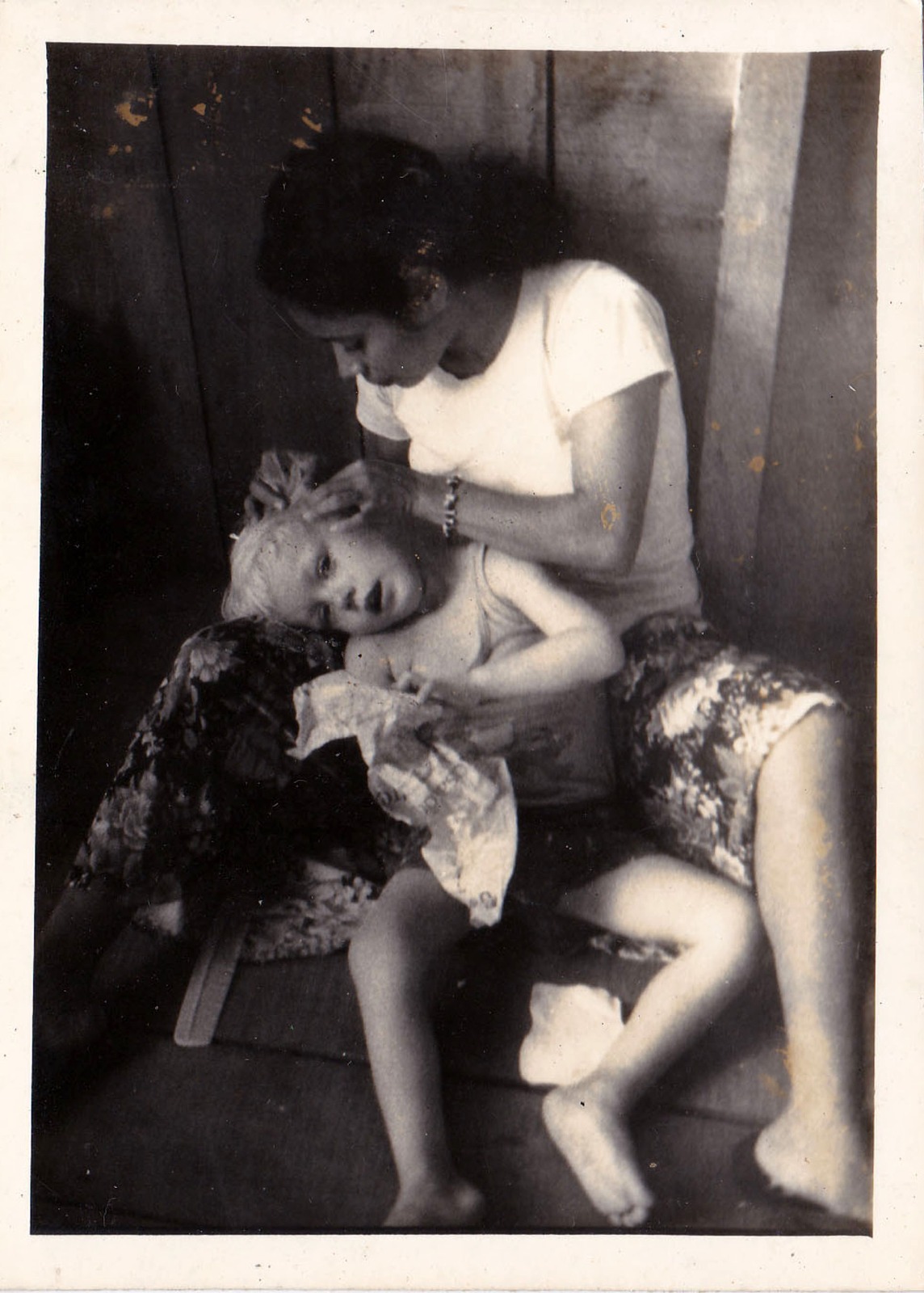

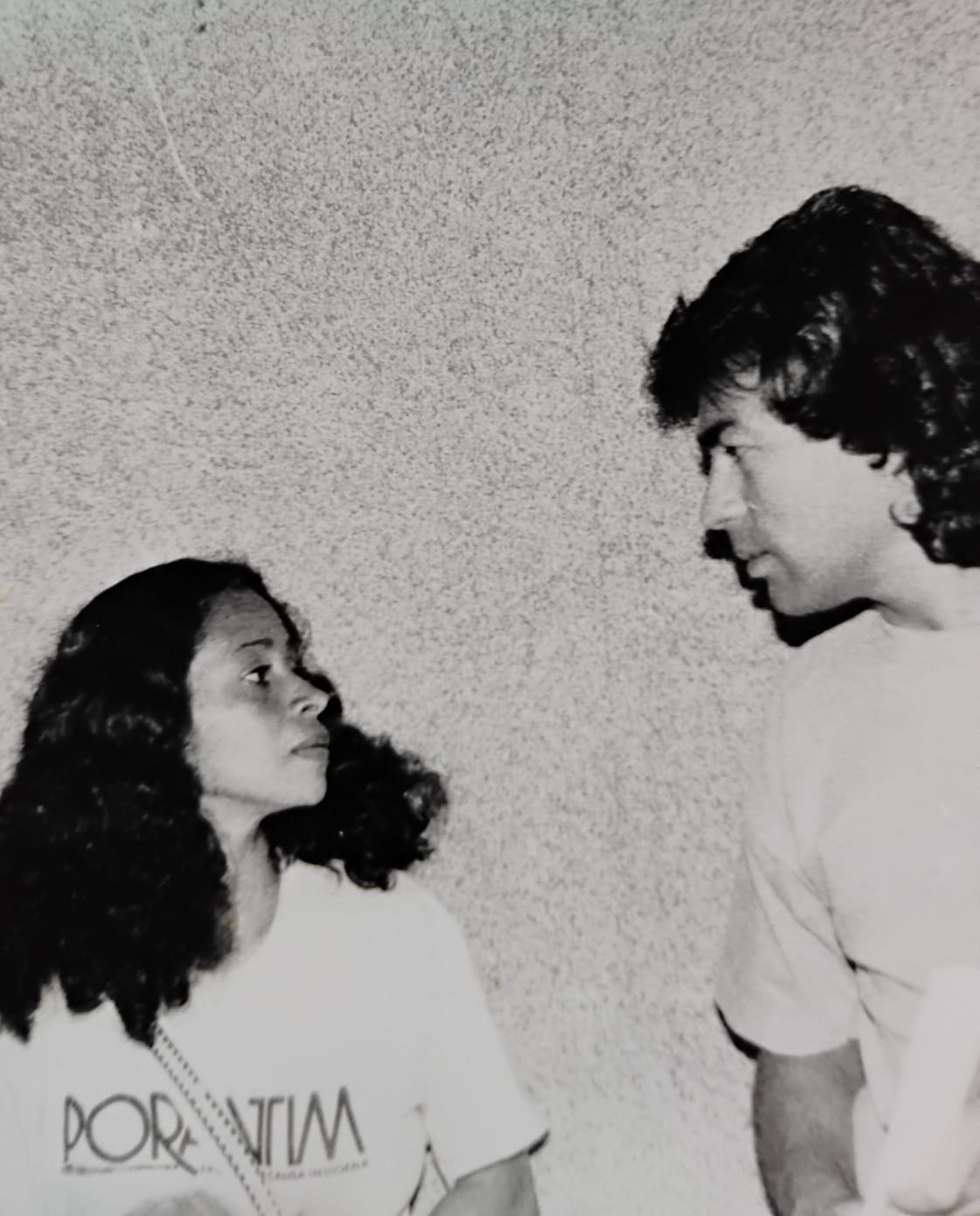

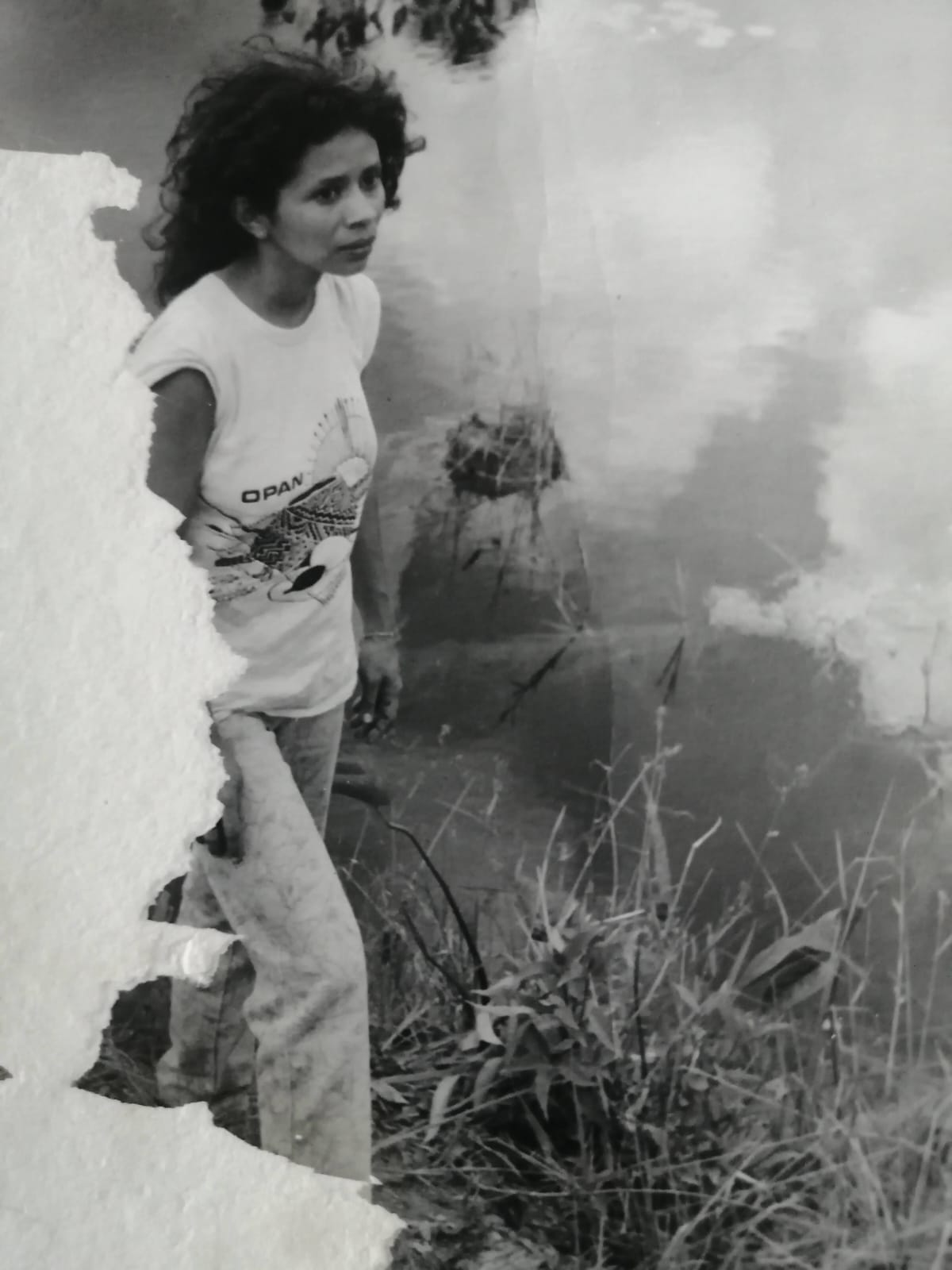

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.39.26

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

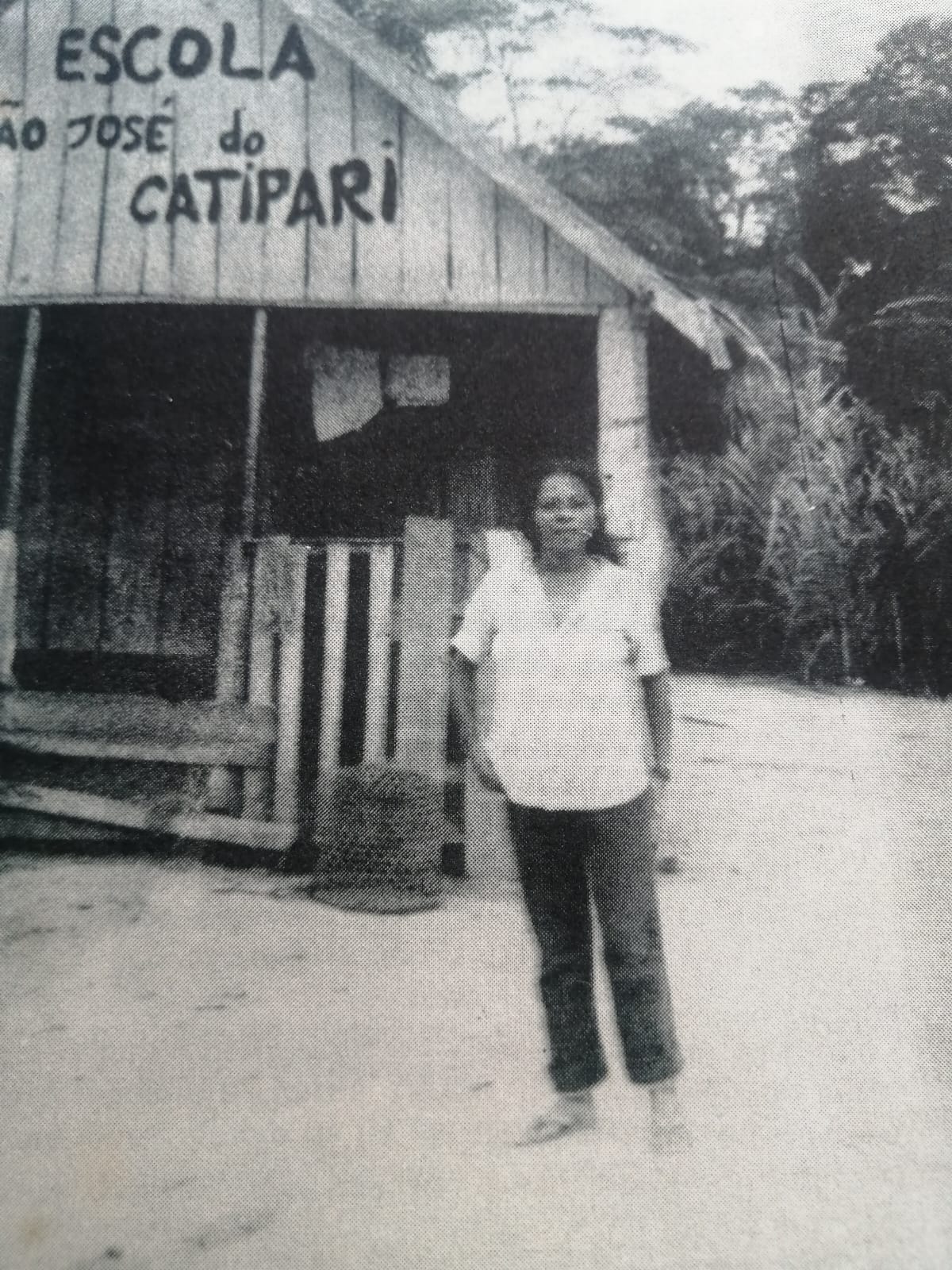

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.01.08

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

Agora, com relação à literatura. Quando eu penso que a língua é fascista, é no sentido de que se a literatura é essa linguagem da loucura, do demasiado, daquilo que não tem limite, ela necessita desse enquadramento da língua. É fascista, no momento em que, por exemplo, um personagem, ele quer se manifestar de alguma forma, numa situação limite, e aí o próprio escritor vai pensar: “Como é que eu vou lidar com isso, se não existe uma metáfora, ou uma palavra?”. Ou: “Eu estou dentro desse código, que é a língua, e não posso exorbitar?” E aí, o escritor vai ter que dar seu jeito.

Que é uma ação política, escrever literatura é uma atitude política. Começa por você lidar com o fascismo da língua, dentro dessa estrutura de tantas línguas, tantas palavras, uma sintaxe, uma gramática. E porque você coloca em jogo esses personagens, uma relação entre personagens.

Se existe, dentro dessa escrita, essa questão tão primária, de um bem contra o mal, e aqui fica o dominador, o colonizador que maltrata, e aqui a vítima, o colonizado, ou se essas nuances se entrelaçam, e surge um personagem que tem essas facetas, essa literatura pode ser considerada de direita, de esquerda, existencialista, marxista, seja lá o que for, mas passou pela trama política dessa relação entre eles, entre personagens.

Quando eu digo que a língua é fascista, começa com a tua relação com a própria língua, o escritor. E não deixa de ser política, dentro dessa relação entre personagens.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.14.09

Com Ailton Krenak. Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.30.59

Com Ailton Krenak. Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

SUPORTAR VIOLÊNCIAS | SINALIZAR O POR CONTAR | PRESERVAR VOZES

Eu já passei por todos os tipos de discurso. Discurso académico, discurso jornalístico, discurso do ativismo. Eu já nasci no ativismo. Me considero, assim, ativista há 70 anos, desde que nasci. Porque você vai buscando manobras de sobrevivência. Então, eu cheguei a um momento em que eu acredito que só a literatura vai ser capaz de dar conta, para mim, de explicitar esses terrores todos. Como eu disse, eu acredito que a escrita que suporte essas violências, é quando ela me chega feita literatura.

Na vida real, o indivíduo não suporta. Na literatura, você é capaz de, mesmo simbolicamente, evitar essa morte. Esse dano, que causa a própria morte. A tua morte já não é mais uma sequência natural da vida, que você nasce com essa senha, para nascer e viver, você vai ter que lidar com essa morte. Não. A tua morte é uma morte violenta, porque vem de uma dominação: “Eu não quero que tu existas. E a tua própria morte vai ser uma morte, porque é a minha vontade”. É uma morte danificada, não esse complemento do que poderia ser a vida.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.28.47

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

Por isso é que eu acredito na literatura. A escrita que suporta tudo isso é a escrita literária. Para mim. A literatura, ela roda pelos saberes. Antropologia, História, Geografia. Mas ela está sinalizando que tem algo que não foi captado ainda. Você pode, como escritor, chegar perto ou não. Mas sinaliza. Há algo que mesmo esses saberes todos não deram conta de dizer. Essa é que é a minha lógica, da minha relação com a literatura.

E que, aliás, se você for pensar nesse “Rio Sem Fim”, eram quatro meninas que chegaram a Manaus. A única na vida real que está viva sou eu. As outras não suportaram. Então, como eu falei um dia desses, eu tenho esse aspecto místico, também.

Por exemplo, esse evento. Não queria vir. Nunca vim, nunca saí num país diferente. Me chega um convite, que eu não sei como. E eu pensei: “Não, não vou. Vou dizer que não posso ir”. Mas é como se essas meninas, que não sobreviveram, elas dissessem: “Olha, você conseguiu, via escrita. Então, vai lá. E nós estamos aqui, ao redor, te dando suporte de voz, suporte de fala”. É uma questão minha, muito íntima. Mas estar aqui não é uma coisa assim tão trivial, entende? Para as pessoas pode ser, eu rolar nesse encontro literário e falar de literatura. Para mim, tem uma questão mais profunda, mas muito extremamente profunda, que é o espanto: “Puxa, eu estou chegando aos 70. Não conseguiram aniquilar completamente a minha voz. Estou aqui, ainda, tentando que essas vozes, dessas meninas, estejam presentes, ecoando de alguma forma”. É assim que eu penso. O que eu penso da literatura, também.

Me perguntaram, numa dessas mesas, o que é que eu sonhava? Qual era o meu sonho? Ou se eu não tivesse sonho nenhum? Eu disse: “O meu sonho seria que essa tal dessa humanidade tivesse um pouco mais de consciência do mundo que lhe foi oferecido. E essa mesma espécie que promoveu a auto-destruição, que tivesse consciência disso”. Eu falo, estando lá na Amazónia, não daqui. Minha referência é lá. Como é que se destrói esses mundos, essas humanidades, esses seres, essas formas de ver o mundo? Eu acho que a literatura pode trazer.

E também, se há um sonho, como esse professor me perguntou, é que a literatura não suma, que a literatura não desapareça. Como linguagem. Eu acho que também não vai desaparecer. Olha aqui, a poesia passou por tantos enfrentamentos. Depois dos campos de concentração, foi dito: “Não vai mais haver poesia, porque não tem uma linguagem capaz de sugar esse terror. Os meios, a indústria cultural, também vai fazer uma peneira, e não tem uma linguagem poética capaz de expressar”. E você vê, a poesia até existe.

E eu acredito, a literatura é ancestral. Ela vem com a gente. Então, só se essa espécie mudar, e aparecer uma humanidade com outro tipo de linguagem, é que é possível que ela suma. Mas o meu desejo é que isso não aconteça. Como um instrumento capaz de fazer essas vozes permanecerem.

Connecting the Dots com Verenilde Pereira

CtD_VerenildePereira_PostCover.001

Crédito: FOLIO

Uma voz fundamental da literatura e jornalismo afro-indígenas sobre como desafiar narrativas dominantes amplificando perspectivas das comunidades tradicionais, e sobre a escrita literária enquanto gesto político de resistência à dominação.

É uma honra falar com Verenilde Pereira, voz pioneira na literatura e jornalismo afro-indígena do Brasil. Nascida em Manaus em 1956, filha de mãe negra e pai indígena Sateré Mawé, Verenilde personifica na sua própria história as complexidades da identidade amazónica. Jornalista, investigadora, activista e escritora, Verenilde tem dedicado a sua vida a dar voz às comunidades marginalizadas da Amazónia. O seu romance “Um Rio Sem Fim”, publicado em 1998 e recentemente redescoberto e aclamado, é considerado uma obra fundadora da literatura afro-indígena brasileira. Nele, através das vidas de quatro personagens femininas, Verenilde retrata o impacto devastador de uma missão religiosa sobre uma comunidade tradicional.

Doutorada em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Brasília, a sua tese sobre a cobertura mediática do conflito Waimiri-Atroari denunciou a profunda e recorrente violência mediática contra comunidades tradicionais, um trabalho que reflete o seu compromisso em desafiar narrativas dominantes e amplificar vozes que foram, quase, silenciadas.

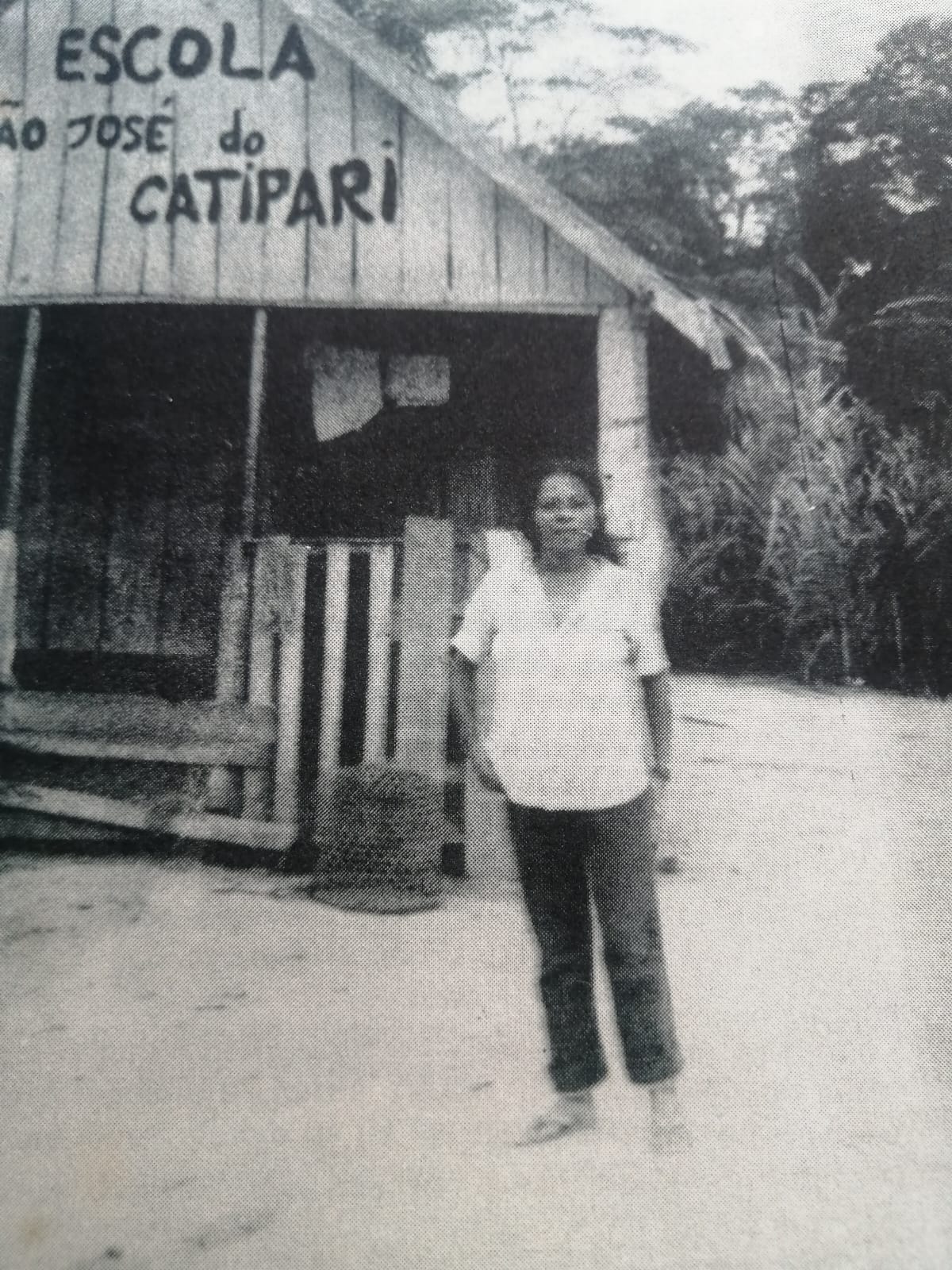

A trajetória de Verenilde inclui ter sido professora no Rio Purus, a participação na fundação do Porantim, o primeiro jornal dedicado à questão indígena no Brasil, e uma extensa cobertura jornalística sobre questões indígenas em Manaus. O seu trabalho move-se entre jornalismo, investigação académica e ficção, sempre com um forte compromisso político e social. Verenilde documenta, traduz e reinterpreta as complexas realidades das comunidades tradicionais da Amazónia.

Estamos muito entusiasmados por poder falar com Verenilde no FOLIO, onde participámos na mesa-redonda “Configurações de mundos”. Na Azimuth World Foundation, queremos ajudar a sublinhar a importância do conhecimento indígena na criação de soluções para os desafios globais. A obra, as perspectivas e trabalho de Verenilde Pereira podem ajudar-nos na nossa missão, e oferecem-nos lições valiosas sobre como podemos construir pontes entre diferentes formas de conhecimento.

Veja a versão em vídeo em baixo, ou faça scroll para ouvir a versão em podcast ou para ler a versão escrita.

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

TRANSCRIÇÃO

IMG_3305

No FOLIO, em Óbidos, Portugal (2024)

As representações da mídia hegemónica, com relação às etnias indígenas, têm que se pensar no pressuposto de que são profissionais com olhar colonizado, ocidental, escrevendo para os leitores ocidentais e mentalidades colonizadas. Muito distante desse universo que eles tentam representar.

Eu acho que, nas últimas décadas, com esses movimentos, houve uma maior visibilidade para a questão indígena. Mas não se pode desconsiderar que são universos diferentes. Até dentro de um país onde se vê o indígena genérico. Como se, por exemplo, o Waimiri-Atroari fosse igual a um Guaraní-Kaiowá, ou a um Tucano, ou a um Desana. São povos diferentes, mas a tendência é vê-los de uma forma uniformizada, genérica. E isso também é um perigo.

Outro perigo é que, apesar de a mídia hegemónica ter dado maior visibilidade, você não escapa desse conteúdo que é muito vendável, que é a espetacularização. O sensacionalismo. Por exemplo, a questão de Chico Mendes. Chico Mendes foi morto, assassinado. O mundo inteiro soube dessa notícia, mas e daí? O assassino, Darci, que matou a tiros, ele hoje é um fazendeiro riquíssimo, dono de terras, no próprio Acre, de fazendas. E mudou de nome. Hoje é um pastor, que abriu várias igrejas neo-pentecostais. Cadê? Tudo bem, que a mídia hegemónica não tem o seu papel de juiz, de jurista. Mas não há uma sequência dessas histórias. Parou ali, naquela época, o sensacionalismo.

EXTERNAL LINK

É como o caso do Galdino Pataxó. Ele era uma liderança, que no dia 19 de abril de 1997, se eu não me engano, estava nesse dia em que se comemora o Dia do Índio no Brasil. E nós estávamos, no final da tarde, ali, na sede da Funai. Então, tinha aqueles indígenas fazendo exposição e manifestações. E, no final da tarde, nós fomos embora. Nós chamamos ele: “Vamos, Galdino”. Ele levantou o braço, e disse: “Eu vou”, sei lá, “vou ficar por aqui, depois eu vou embora”.

E quando foi de madrugada, eu acordei com o telefonema: “Olha, o Galdino foi assassinado”. Eu achava que fosse um pesadelo. Sabe quando você ouve uma notícia e diz: “Não, eu estou sonhando”? E depois ligaram de novo: “Olha, ele foi queimado vivo”. E eu, de novo, custei a acreditar. E foi isso que aconteceu. Em Brasília, ele voltou para a pensão onde ele estava, depois das 23:00. A dona da pensão não deixou mais que ele entrasse. Ele dormiu num banco de parada de ônibus. Cinco rapazes da classe média-alta jogaram gasolina, depois de uma festa. Eles voltavam de uma festa, jogaram gasolina e incendiaram o Galdino.

É difícil conciliar aquela imagem: “Até amanhã, depois a gente se encontra”, com aquele corpo, literalmente carbonizado. Eram cinco rapazes. Filhos de advogados, juízes, delegados. Um não foi preso, porque era menor. Os quatro passaram 4 anos presos, mas estudaram, fizeram faculdade, construíram família, saíam para festas. Hoje, são assessores no Senado, assessores na própria polícia, ganhando 15, 20.000 R$. E a história acabou. Disseram, na delegacia… Um deles justificou o ato, como se: “Ah, eu pensei que fosse um mendigo”. Ou seja, se você é um mendigo, um indígena, um negro, você pode brincar de jogar gasolina e tacar fogo.

Essa foi uma das histórias mais bizarras na época. Teve uma repercussão nos jornais. Mas parou aí, aquele sensacionalismo. E também com a justificativa: “Eram rapazes, jovens. Não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eram bons filhos, estudavam.” Mas não houve mais uma sequência, de mostrar. E a memória, o que ficou dessa questão traumática para os Pataxós. Porque ele era liderança na aldeia. Ele era uma autoridade, que veio a Brasília pedir a demarcação das terras. Nessa época, esse virou um sensacionalismo, como tantos outros casos, mas a mídia esqueceu.

Galdino Pataxó: O que aconteceu com os jovens que atearam fogo no líder indígena, há 25 anos

Então, é essa a minha inquietação com a mídia hegemónica. Até que ponto você vai? Até que ponto se diz? Até que ponto se compreende desse universo? Porque ele não é colocado como autoridade na aldeia. Ele é colocado, como o rapaz disse, como um mendigo, confundido com um mendigo.

É isso que eu tentei falar. Da forma tão horrorosa como a mídia hegemónica fez a representação dos Waimiri-Atroari. Da década de 60 para 80, eles eram 3000 indígenas, que diminuíram para 300. Porque a mídia hegemônica parou? Porque houve a construção de Balbina, de hidroelétrica, madeireiros, empresas. Então, fiquem desaparecidos, aqui. Vamos esquecer essa história. É essa lógica perversa.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.26.00

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

Screenshot 2025-03-13 at 14.42.33

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

LÍNGUA E DOMINAÇÃO | LITERATURA E FASCISMO | ESCRITA E POLÍTICA

Proibir a língua indígena, como foi feito na região do Alto Rio Negro, que é a minha região, é o primeiro aspecto da colonialidade, da dominação. Você proíbe o sujeito de falar a própria língua. Apanha dos missionários. Apanha, para ser humano, o chamado humano. Que eu não sei exatamente do que se trata, esse humano, essa humanidade. E às vezes dá vergonha de ser, de pertencer a essa espécie. A primeira forma de dominação vem pela língua, depois pela linguagem. Até a tua relação simbólica, a tua cosmogonia, os teus signos. Essa estrutura toda desse universo é desmontada. Então, isso é uma violência, é um massacre. Imagina que você mora aqui, nessa casa. Entra um monte de pessoas, e te proíbem, desmontam essa tua casa, te colocam para morar lá no banheirinho. Te proíbem de falar essa língua que tu falas. Então, é um aspecto da dominação. Começa por aí.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.39.26

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.01.08

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

Agora, com relação à literatura. Quando eu penso que a língua é fascista, é no sentido de que se a literatura é essa linguagem da loucura, do demasiado, daquilo que não tem limite, ela necessita desse enquadramento da língua. É fascista, no momento em que, por exemplo, um personagem, ele quer se manifestar de alguma forma, numa situação limite, e aí o próprio escritor vai pensar: “Como é que eu vou lidar com isso, se não existe uma metáfora, ou uma palavra?”. Ou: “Eu estou dentro desse código, que é a língua, e não posso exorbitar?” E aí, o escritor vai ter que dar seu jeito.

Que é uma ação política, escrever literatura é uma atitude política. Começa por você lidar com o fascismo da língua, dentro dessa estrutura de tantas línguas, tantas palavras, uma sintaxe, uma gramática. E porque você coloca em jogo esses personagens, uma relação entre personagens.

Se existe, dentro dessa escrita, essa questão tão primária, de um bem contra o mal, e aqui fica o dominador, o colonizador que maltrata, e aqui a vítima, o colonizado, ou se essas nuances se entrelaçam, e surge um personagem que tem essas facetas, essa literatura pode ser considerada de direita, de esquerda, existencialista, marxista, seja lá o que for, mas passou pela trama política dessa relação entre eles, entre personagens.

Quando eu digo que a língua é fascista, começa com a tua relação com a própria língua, o escritor. E não deixa de ser política, dentro dessa relação entre personagens.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.14.09

Com Ailton Krenak. Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.30.59

Com Ailton Krenak. Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

SUPORTAR VIOLÊNCIAS | SINALIZAR O POR CONTAR | PRESERVAR VOZES

Eu já passei por todos os tipos de discurso. Discurso académico, discurso jornalístico, discurso do ativismo. Eu já nasci no ativismo. Me considero, assim, ativista há 70 anos, desde que nasci. Porque você vai buscando manobras de sobrevivência. Então, eu cheguei a um momento em que eu acredito que só a literatura vai ser capaz de dar conta, para mim, de explicitar esses terrores todos. Como eu disse, eu acredito que a escrita que suporte essas violências, é quando ela me chega feita literatura.

Na vida real, o indivíduo não suporta. Na literatura, você é capaz de, mesmo simbolicamente, evitar essa morte. Esse dano, que causa a própria morte. A tua morte já não é mais uma sequência natural da vida, que você nasce com essa senha, para nascer e viver, você vai ter que lidar com essa morte. Não. A tua morte é uma morte violenta, porque vem de uma dominação: “Eu não quero que tu existas. E a tua própria morte vai ser uma morte, porque é a minha vontade”. É uma morte danificada, não esse complemento do que poderia ser a vida.

WhatsApp Image 2025-03-11 at 17.28.47

Crédito: arquivo pessoal de Verenilde Pereira

Por isso é que eu acredito na literatura. A escrita que suporta tudo isso é a escrita literária. Para mim. A literatura, ela roda pelos saberes. Antropologia, História, Geografia. Mas ela está sinalizando que tem algo que não foi captado ainda. Você pode, como escritor, chegar perto ou não. Mas sinaliza. Há algo que mesmo esses saberes todos não deram conta de dizer. Essa é que é a minha lógica, da minha relação com a literatura.

E que, aliás, se você for pensar nesse “Rio Sem Fim”, eram quatro meninas que chegaram a Manaus. A única na vida real que está viva sou eu. As outras não suportaram. Então, como eu falei um dia desses, eu tenho esse aspecto místico, também.

Por exemplo, esse evento. Não queria vir. Nunca vim, nunca saí num país diferente. Me chega um convite, que eu não sei como. E eu pensei: “Não, não vou. Vou dizer que não posso ir”. Mas é como se essas meninas, que não sobreviveram, elas dissessem: “Olha, você conseguiu, via escrita. Então, vai lá. E nós estamos aqui, ao redor, te dando suporte de voz, suporte de fala”. É uma questão minha, muito íntima. Mas estar aqui não é uma coisa assim tão trivial, entende? Para as pessoas pode ser, eu rolar nesse encontro literário e falar de literatura. Para mim, tem uma questão mais profunda, mas muito extremamente profunda, que é o espanto: “Puxa, eu estou chegando aos 70. Não conseguiram aniquilar completamente a minha voz. Estou aqui, ainda, tentando que essas vozes, dessas meninas, estejam presentes, ecoando de alguma forma”. É assim que eu penso. O que eu penso da literatura, também.

Me perguntaram, numa dessas mesas, o que é que eu sonhava? Qual era o meu sonho? Ou se eu não tivesse sonho nenhum? Eu disse: “O meu sonho seria que essa tal dessa humanidade tivesse um pouco mais de consciência do mundo que lhe foi oferecido. E essa mesma espécie que promoveu a auto-destruição, que tivesse consciência disso”. Eu falo, estando lá na Amazónia, não daqui. Minha referência é lá. Como é que se destrói esses mundos, essas humanidades, esses seres, essas formas de ver o mundo? Eu acho que a literatura pode trazer.

E também, se há um sonho, como esse professor me perguntou, é que a literatura não suma, que a literatura não desapareça. Como linguagem. Eu acho que também não vai desaparecer. Olha aqui, a poesia passou por tantos enfrentamentos. Depois dos campos de concentração, foi dito: “Não vai mais haver poesia, porque não tem uma linguagem capaz de sugar esse terror. Os meios, a indústria cultural, também vai fazer uma peneira, e não tem uma linguagem poética capaz de expressar”. E você vê, a poesia até existe.

E eu acredito, a literatura é ancestral. Ela vem com a gente. Então, só se essa espécie mudar, e aparecer uma humanidade com outro tipo de linguagem, é que é possível que ela suma. Mas o meu desejo é que isso não aconteça. Como um instrumento capaz de fazer essas vozes permanecerem.