Connecting the Dots com Aby Sène-Harper

Uma conversa reveladora sobre a complexa realidade da conservação em África, o movimento para a descolonizar, e o papel essencial que a autodeterminação indígena deve desempenhar na protecção da natureza.

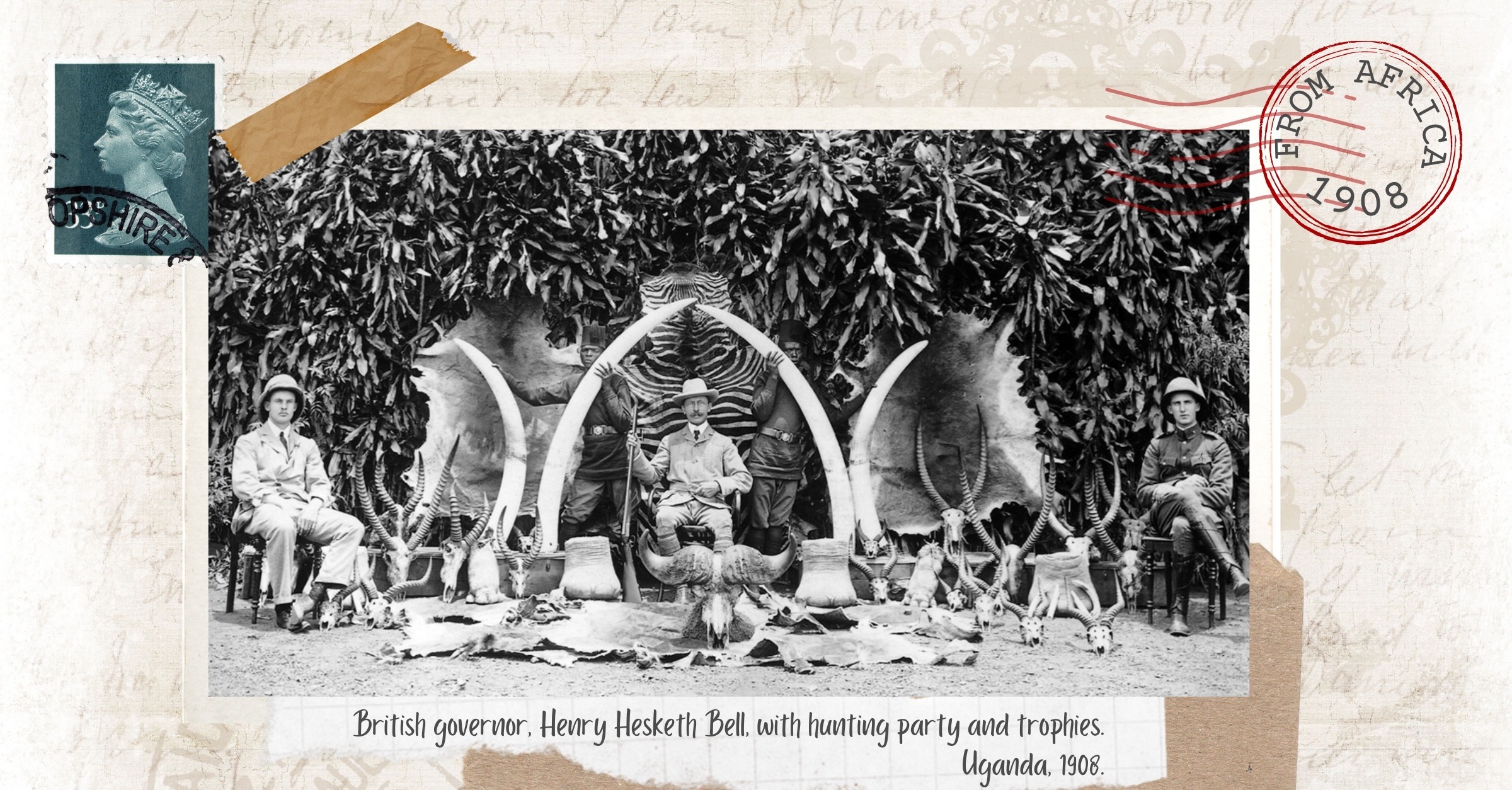

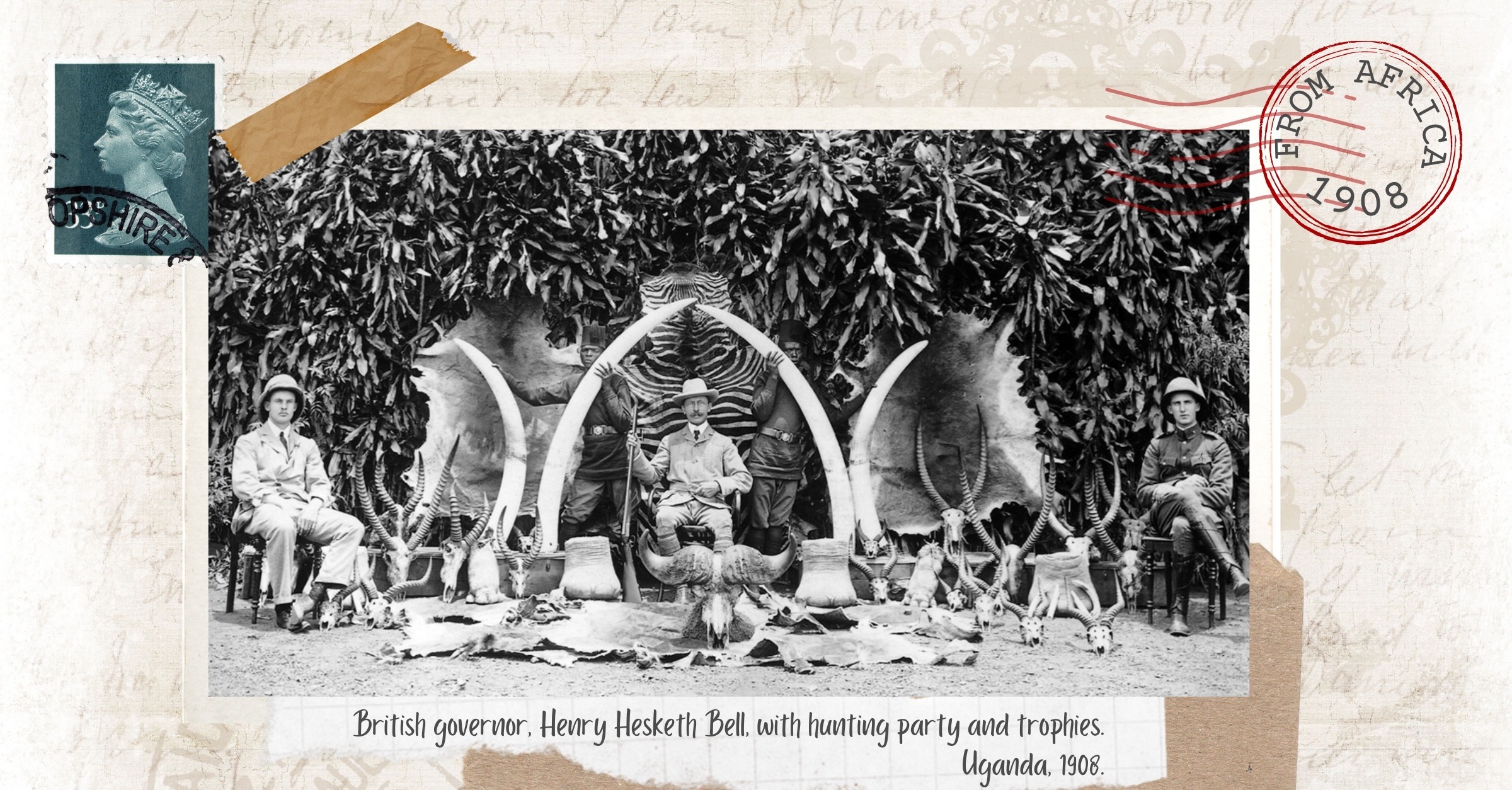

Num mundo em rápida mudança, a proteção da natureza é de uma urgência inegável. No entanto, há uma verdade incómoda com a qual nos devemos confrontar. As alterações climáticas e a crise da biodiversidade, em grande parte causadas pelo estilo de vida e pelos padrões de consumo do Ocidente, afectam desproporcionalmente comunidades em África e em todo o Sul global.E não é apenas este o problema. No Ocidente, imaginamos frequentemente a conservação através de imagens romantizadas de paisagens naturais imaculadas, habitadas por megafauna carismática, levando a que as organizações de conservação recebam generosos apoios financeiros.

As comunidades locais são muitas vezes deslocadas por estas organizações de conservação, que ao criarem reservas ou parques naturais de vida selvagem, expulsam estes “refugiados da conservação” das suas terras ancestrais. Ironicamente, foram estas mesmas comunidades que conservaram esses territórios através dos seus estilos de vida e dos conhecimentos ancestrais da terra e dos ecossistemas. A realidade da conservação é extremamente intricada, e está enredada de forma profunda na história do colonialismo e do mercado capitalista global. As suas implicações geopolíticas e o seu impacto nas populações locais não devem ser subestimados. Embora à primeira vista o conceito de áreas protegidas pareça simples e universal, oculta uma realidade complexa e até, por vezes, violenta e corrupta. Para desmontar a poderosa máquina mitológica em torno da conservação, é necessário um olhar franco e sem hesitações sobre o seu funcionamento interno.

Para nos guiar nesta viagem através dos caminhos que podem levar à descolonização da conservação, temos connosco a Dra. Abby Sène, membro distinto do corpo docente de Gestão de Parques e Áreas de Conservação da Universidade de Clemson, na Carolina do Sul. A sua inovadora linha de investigação explora as intersecções entre a governação de parques e áreas protegidas, os meios de subsistência, o turismo baseado na natureza e a relação entre raça e natureza. Nos seus vários artigos publicados sobre as estruturas coloniais de poder presentes na conservação, Aby Sène tem vindo a debruçar-se sobre questões essenciais, que exigem a nossa atenção e agência. Estamos entusiasmados para trazer até aos nossos ouvintes esta exploração do seu trabalho extraordinário, e esperamos que se sintam inspirados a embarcar também na transformadora viagem que é a descolonização da conservação.

Veja a versão em vídeo em baixo (legendas em português disponíveis), ou faça scroll para ouvir a versão em podcast (em inglês) ou para ler a versão escrita (em português).

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

VERSÃO ESCRITA

MARIANA MARQUES (PRESIDENTE, AZIMUTH WORLD FOUNDATION)

Poderia partilhar connosco o seu percurso na área da conservação, e o que a levou a questionar as ideias dominantes em torno da conservação em África?

ABY SÈNE-HARPER

O meu percurso até ao trabalho que estou a desenvolver agora, na área da conservação da biodiversidade, tanto em África como nos EUA – nos EUA, concentrando-me especificamente nas comunidades afro-americanas -, começou com as viagens que fiz na minha infância e adolescência pela África Ocidental. Viagens de carro em família com o meu pai, as minhas irmãs, os meus pais. Sou natural do Senegal, nasci no Senegal, mas também vivemos no Níger, no Mali, no Burkina Faso e no Gana. Por isso, a maior parte das minhas viagens concentrou-se na África Ocidental. E visitámos vários Parques Naturais em todas essas viagens. E foi por isso que comecei a interessar-me pela conservação da biodiversidade em geral, pela ideia de parques e áreas protegidas, foi através dessas viagens, ao visitar esses Parques Naturais.

Aprendi sobre a noção de proteção da biodiversidade, mas também compreendi o quão central era a forma como as comunidades locais cuidavam efetivamente dessa terra e a sua profunda ligação à vida selvagem, através das muitas viagens que fiz. O modo como trabalhavam a terra, como cuidavam da terra, as formas como também eram capazes, por exemplo, ou como tinham um conhecimento profundo da vida selvagem, utilizando as suas próprias línguas para descrever o movimento da vida selvagem, mas também como eram capazes de prever padrões sazonais com base na vida selvagem que observavam à sua volta.

Foram anos transformadores para mim, durante os quais me comecei a interessar pela conservação, mas também pelo desenvolvimento. Não era apenas a conservação da vida selvagem que me interessava, mas também o desenvolvimento rural, tendo testemunhado alguns dos problemas, dos problemas socioeconómicos, que algumas destas comunidades enfrentavam ou a que estavam sujeitas.

Quando entrei para a faculdade, estava muito interessada em compreender como é que a conservação da biodiversidade, ou a preservação dos nossos recursos naturais, pode também funcionar como catalisador do desenvolvimento rural ou do desenvolvimento de algumas dessas comunidades. Foi então que me especializei em Economia Ambiental na faculdade e percebi que os modelos económicos não captavam bem o que eu tinha vivido ou testemunhado durante essas viagens. Por isso, passei para o estudo do ecoturismo e do turismo baseado na natureza, por exemplo. Porque, mais uma vez, na minha mente as áreas protegidas destacavam-se como um modelo de conservação da biodiversidade. Esta foi, portanto, a viagem que empreendi, ao dedicar-me aos Parques e Áreas Protegidas, que considerava serem peças centrais para a conservação da biodiversidade, mas também para o desenvolvimento rural. Era esse o paradigma que eu tinha adotado.

Só ao investigar e escrever a minha dissertação no Senegal, ou mesmo antes disso, é que observei, por exemplo, conflitos entre agricultores. Nunca me esquecerei de uma vez, quando vivia no Gana, em que o jornal noticiou que os agricultores estavam a ameaçar queimar o Parque Natural. E isso foi realmente um acontecimento que me despertou para tentar perceber o que levaria estes agricultores a quererem queimar o Parque Natural, a quererem queimar a floresta que rodeava o Parque Natural. O que é que provocaria esta aversão ao Parque Natural? São estas as pessoas que cuidaram da terra, e agora há uma completa reviravolta, e querem queimá-la. E foi aí que me comecei a ocupar desta questão.

E apercebi-me assim do conflito que existia entre o modelo ocidental de conservação da biodiversidade, que foi imposto no continente africano, e os modelos africanos ou focados em África de conservação da biodiversidade. São dois modelos muito divergentes, e foi aí que comecei realmente a explorar esses dois paradigmas, para perceber as origens deste conflito.

MARIANA MARQUES

O Quadro Global para a Biodiversidade pós-2020, conhecido como 30×30, tem como objetivo reservar 30% da cobertura terrestre para conservação até 2030. Quais são as implicações desta iniciativa para as comunidades Indígenas, e o que está em jogo sob o pretexto da conservação da biodiversidade?

ABY SÈNE-HARPER

Em termos muito simples, o plano para expandir, ou na verdade duplicar, a extensão das áreas protegidas até 2030 terá como resultado a desapropriação. Essa é a questão fundamental que enfrentamos. Vão haver deslocações em massa.

Já começámos a ver isso no ano passado, por exemplo, com a comunidade Maasai, que foi ameaçada e que está atualmente a enfrentar uma expulsão maciça. Estamos a falar, creio, de cerca de 70 a 80.000 indivíduos Maasai, na área de conservação de Loliondo e Ngorongoro. E o mundo pôde testemunhar a violência da conservação nesse momento.

Mas os Maasai não são um caso único. Ou melhor, são um caso clássico, mas não são um caso único. Por todo o continente, há, em particular, comunidades pastoralistas que estão a ser vítimas de uma sedentarização forçada, mas que também estão a perder áreas de pastagem nas suas terras ancestrais, em nome da conservação. Os pescadores também estão a perder zonas de pesca em nome da conservação, assim como os agricultores e os caçadores. Estes são africanos que têm uma ligação profunda a estas terras, e cuja subsistência está a ser ameaçada neste momento em nome da conservação.

O que é muito alarmante para mim é o ritmo a que isto está a ser implementado. Se pensarmos no primeiro Parque Natural ou área protegida, foi o Parque Natural de Yellowstone, que foi fundado em 1872, no território colonizado a que hoje chamamos Estados Unidos, quando comunidades Indígenas foram removidas à força para estabelecer áreas protegidas. Isso deu origem a uma vaga de áreas protegidas em grande parte do mundo colonial, que levou à expropriação das comunidades. Calcula-se que cerca de 110 milhões de pessoas, Indígenas, tenham sido deslocadas, comunidades locais Indígenas e nativas, como resultado da criação de áreas protegidas. Mas isso aconteceu ao longo de 150 anos. Agora imaginemos o que significa duplicar esse número em 10 anos.

E a escala, o ritmo a que a desapropriação vai acontecer é muito preocupante. E já está a levar a violações dos direitos Indígenas. Já está a resultar até em assassinatos de Indígenas, de activistas Indígenas e ambientais. A Global Witness divulgou que, em 2020, foram assassinados cerca de 200 activistas ambientais Indígenas do Sul global. E todos estes assassinatos estão relacionados com activistas que lutavam pelo direito a manter as suas terras.

MARIANA MARQUES

Muitos projectos de conservação afirmam ser centrados na comunidade, incorporando planos de educação e até de participação da comunidade. No entanto, tem vindo a discutir as implicações da Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade, e o seu impacto na autodeterminação dos povos Indígenas. Pode desenvolver um pouco este tema e dar-nos alguns exemplos?

ABY SÈNE-HARPER

Para compreender realmente a Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade, todo o contexto em torno deste tema, é importante situá-lo historicamente, e identificar os principais factores que levaram ao seu aparecimento. E quando digo Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade, é o mesmo que Conservação Centrada na Comunidade ou Conservação Comunitária, como também é apelidada. Portanto, existem diferentes iterações, mas basicamente a Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade ou a Conservação Centrada na Comunidade, a que chamarei CBC daqui para a frente, dá à comunidade local espaço para gerir os projectos de conservação. E há diferentes formas de o fazer. Não só envolve formas de gerir projectos de conservação, mas também de beneficiar economicamente dos projectos de conservação.

Os projectos CBC começaram a surgir efetivamente devido a dois factores globais. Em primeiro lugar, formulou-se como reação à chamada Conservação-fortaleza. Ao facto de a Conservação-fortaleza conduzir a um agravar do empobrecimento. A Conservação-fortaleza constitui uma expropriação, um desapossar das comunidades locais, mas também corta os laços das comunidades com os seus territórios ancestrais. E gera ainda reações adversas por parte das comunidades locais, como tentei ilustrar com o episódio dos agricultores que ameaçaram queimar o Parque Natural. Tornou-se, portanto, muito contraproducente. Mas pesou também muito a resistência Indígena contra a Conservação-fortaleza, durante os anos 70, 80, etc. Foi assim que se deu um impulso no sentido da Conservação Centrada na Comunidade ou da Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade.

Mas um segundo fator prendeu-se com a constatação de que as comunidades Indígenas também desempenham um papel crucial, ou devo mesmo dizer fundamental, na conservação da biodiversidade. Através das suas práticas de subsistência, mas também da sua espiritualidade. Estamos finalmente a reconhecer que as comunidades Indígenas são a razão pela qual estas paisagens foram tão bem preservadas, através dos costumes próprios destas comunidades, dos seus sistemas Indígenas de gestão dos recursos naturais.

Foi a partir da Cimeira das Nações Unidas sobre o Ambiente, no Rio de Janeiro, em 1992, que se deu um maior espaço às comunidades indígenas no discurso em torno conservação. Foi tendo como pano de fundo essa declaração, a Declaração da ONU de 1992, que as CBC começaram a proliferar em África. E não apenas em África, mas também na América Latina e na Ásia.

E o que aconteceu frequentemente foi haverem algumas reformas institucionais na governação das Áreas Protegidas, na governação dos Parques Naturais, que levaram à criação de organizações de base comunitária, a nível local. Organizações essas que ficaram encarregues de representar os interesses da comunidade, no processo de tomada de decisões sobre o modo de gestão desses recursos. Este é o aspeto institucional. O segundo aspeto era que os projectos de conservação, mas também os governos, deviam trabalhar em conjunto para criar actividades económicas que beneficiassem as comunidades locais. Foi nesta altura que o turismo se tornou fundamental e começou realmente a ganhar terreno na área da conservação. Começaram a surgir projectos de turismo de base comunitária em torno dos Parques Naturais, que afirmavam: “Este projeto de Conservação Centrada na Comunidade beneficia as comunidades locais e protege simultaneamente a vida selvagem.”

Tudo o que descrevi até agora está relacionado com benefícios económicos e com reformas institucionais. Uma coisa que estava completamente ausente do discurso era a autodeterminação das comunidades Indígenas. As comunidades Indígenas foram muito claras desde o início relativamente à centralidade da autodeterminação, do direito de poderem beneficiar desses projectos de conservação, mas também de poderem determinar quais as actividades que escolhiam desenvolver nessas terras. Mas o que a Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade faz é: “Claro, o que vamos fazer é criar uma instituição para representar a comunidade, para ser a sua voz. Mas vamos, ainda assim, dizer-vos que tipo de actividades podem desenvolver nessas terras.” Ou seja, não há autodeterminação, não há soberania.

E é por isso que embora a Conservação Centrada na Comunidade tenha sido um progresso no sentido de incluir vozes Indígenas nestes espaços, não respondeu na verdade às exigências das comunidades Indígenas em termos de soberania e autodeterminação. Às suas lutas para recuperarem territórios e exercerem os seus direitos tradicionais. Direitos de nascença para exercerem os seus sistemas tradicionais de gestão de recursos, que de facto preservaram as terras. A Conservação Centrada na Comunidade, e os supostos benefícios que dela advêm, foi imposta pelas agências internacionais de conservação.

MARIANA MARQUES

Num dos seus artigos escreve que as imagens sensacionalistas podem não dar uma perspectiva correcta sobre a usurpação de terras e a conservação. Quais são as melhores formas e plataformas para fazer avançar o discurso sobre a descolonização da conservação? E que acções podemos tomar para contribuir para este movimento?

ABY SÈNE-HARPER

No meu artigo no The Republic, que é publicado no The Republic, “Against Wildlife Republics”, e o The Republic é uma revista pan-africana que tem sede na Nigéria, falo do perigo de ver o caso dos Maasai… Ou não, não devia dizer o perigo. É muito real, a violência contra os Maasai é real, é errada. E por isso mereceu ser exposta, sem dúvida. O que eu tentei explicar é que isso poderia, no entanto, levar à perceção errada de que a violência tinha de ser sensacionalista e direta, para levar às mesmas consequências e desapropriação.

Os militares apareceram, como vimos no caso dos Maasai, e começaram a desalojá-los à força. Isso foi, na verdade, um último recurso. Foi o último recurso, porque a comunidade Maasai resistiu durante muito, muito tempo. O que eu tentei explicar é que também temos de prestar atenção aos casos em que os despejos não são tão violentos como os que vimos no caso dos Maasai.

O que normalmente acontece é que as leis ambientais são reescritas ao longo do tempo. Há diferentes formas de o fazer. Ou se reescrevem as leis ambientais de modo a poder despejar, a poder despejar à força. Ou o que eu apelido de consentimento fabricado, que é a privação dessas comunidades sancionada pelo Estado. O que o Estado pode fazer é retirar serviços públicos, como escolas, hospitais ou acesso à água, por exemplo. Cria condições de empobrecimento, para que o desalojamento seja mais facilmente aceite pelas comunidades. Basicamente, está-se a fabricar o consentimento. E depois rotulam-no de “deslocação voluntária”. E é isso que acontece em muitos casos, também

Estou a vê-lo, por exemplo, na região de Casamance, no Senegal, onde também se fala de projectos de compensação de carbono – que é uma forma diferente de conservação, mas enraizada nas mesmas práticas predatórias – onde as pessoas estão a ceder a projectos de compensação de carbono porque é a única alternativa que têm. Estas comunidades são extremamente pobres. As escolas estão em más condições, os hospitais estão em más condições. E quando temos uma entidade privada, como a Shell, por exemplo, a Shell Oil, ou a BP, que chega e diz: “Queremos um projeto de compensação de carbono convosco, ou um projeto de compensação de biodiversidade convosco. Damos-vos este montante”, não têm outra alternativa senão dizer: “Bem, nós aceitamos o projeto”. Mesmo que pareça muito nebuloso, não têm outra escolha, porque é a melhor alternativa. Mesmo que não seja uma boa alternativa, é a melhor possível. E é isso que acontece frequentemente em muitos destes casos.

E o que eu estava a tentar explicar ao usar o termo “sensacionalismo” é que a violência não tem de ser sensacionalista para produzir os mesmos resultados violentos ao longo do tempo.

MARIANA MARQUES

Há uma ligação frequentemente negligenciada entre as Áreas Protegidas e os projectos extractivos globais. Pode ajudar-nos a compreender esta ligação e a sua falta de transparência?

ABY SÈNE-HARPER

Algo que é frequentemente ignorado é a forma como as Áreas Protegidas se tornaram, de facto, locais de extração. No início, a narrativa era que as Áreas Protegidas são… As Áreas Protegidas são a solução para a extração, ou o oposto da extração. Identificamos essa área, colocamo-la de lado e não há extração. O que é um mito, na verdade, porque a extração continua a ocorrer nas Áreas Protegidas.

Passa-se o contrário. A conservação da biodiversidade, a conservação da vida selvagem, são apenas pretextos para continuar a extração. É uma dissimulação para poder desapropriar as comunidades locais, sem qualquer escrutínio público. Porque, na verdade, quem quer lutar contra a ideia de proteger a natureza? Assume-se assim uma posição de superioridade moral, que constrói uma aceitação social em relação à desapropriação das comunidades locais. Mas posteriormente, 5, 10, 20 anos mais tarde, são dadas concessões privadas a indústrias extractivas, para poderem extrair nessas terras.

Falo de extração, que tipo de extração? Há exploração madeireira em Áreas Protegidas, há exploração mineira. A Rainforest Foundation, através do projeto “Mapping for Rights”, está a mapear neste momento todas as concessões privadas que foram dadas a indústrias extractivas neste tipo de áreas, na África Central. Encorajo toda a gente, os vossos ouvintes, a explorarem este trabalho. É o projeto “Mapping for Rights” da Rainforest Foundation. Mas não é só aí, não é só na África Central. Dou o exemplo do Senegal, onde há muita exploração mineira a acontecer também em Niokolo-Koba, pela Petowal Mining Industry, dentro do Parque Natural de Niokolo-Koba.

Há a exploração mineira, há a exploração madeireira, mas há também a desclassificação de Áreas Protegidas, ou parte delas, para as poder ceder a empresas agro-industriais. Decorre atualmente uma batalha na Reserva de Ndiael, no norte do Senegal, onde o governo desclassificou, em 2018, cerca de 2000 hectares de terra, nessa área, para a dar a uma empresa agroindustrial (penso que é uma empresa agroindustrial italiana, a Senhuile), para que esta possa desenvolver uma plantação nessa área, para que possa cultivar nessa Área Protegida, quando ainda existem reivindicações de território em curso, por parte da comunidade local, que procura recuperar esse território.

As Áreas Protegidas tornaram-se, na verdade, uma desculpa para desapropriar as comunidades locais e colocá-las sob os auspícios da indústria extractiva, mas também sob os auspícios de todos estes governos africanos que, mais tarde, irão vender essas terras ao maior licitador. E é isso que está a acontecer também com os mercados de compensação de carbono ou de biodiversidade. Os investidores nos projectos de compensação de carbono são as indústrias extractivas.

MARIANA MARQUES

Como é que as Áreas Protegidas estão a ser integradas nos mercados globais de carbono? E quais são os resultados efectivos, no que toca à redução das emissões, da desflorestação, da perda de biodiversidade e da poluição?

ABY SÈNE-HARPER

A compensação de carbono é basicamente um projeto extrativo global. Há projetos de compensação de carbono, mas também de biodiversidade. Em termos simples, legitimam a pilhagem da natureza. É isso mesmo. Legitimam a destruição ecológica do planeta. A ideia é: “Podem poluir aqui, podem extrair aqui, desde que vão aqui e protejam esta terra, ou plantem tantas florestas, ou tantas árvores. E isso compensará qualquer destruição que tenham causado deste lado”. E quem é que investe mais nisto? Obviamente, são os projectos extractivos.

Neste momento, no Senegal, a Shell, a BP, a Petowal estão todas empenhadas em investir em projectos de carbono no Sul do Senegal, nos mangais, com o entendimento de que podem extrair gás, que conseguirão desregulamentar ainda mais essa prática. Isso também lhes dá luz verde para poderem adotar práticas ecologicamente destrutivas. Assim, só se acelera, não se resolve a questão, porque não se está a parar a destruição ecológica. Pelo contrário, está-se a legitimá-la, ao trocá-la pelo salvamento posterior de florestas deste lado.

Mas mesmo os modelos económicos que estão a ser utilizados na compensação de carbono, a ciência que estão a utilizar para mostrar que essas florestas estão a compensar as emissões de carbono, é completamente falsa, foi completamente invalidada. Nenhuma quantidade de compensação vai ser capaz de fazer face aos níveis de poluição, à destruição que já está a em curso. Este é o primeiro ponto.

Mas, em segundo lugar, através destes projetos de compensação de carbono ou destes projetos de compensação de biodiversidade, está-se a usurpar, está-se efetivamente a remover as próprias pessoas que durante séculos protegeram esses territórios. Não é por acaso que os territórios que agora são sinalizados para se tornarem Áreas Protegidas sejam precisamente aqueles que têm estado sob o cuidado dos povos Indígenas. É precisamente porque as comunidades cuidaram desses territórios, que neles se verificam os maiores índices de biodiversidade. Está-se a criar, ou a resolver, um problema que, à partida, não existe. Estas pessoas têm estado a proteger estas áreas, porque é que o plano é retirá-las de lá?

E tudo isto sob o pretexto da conservação, mas também tudo isto para continuar a ceder terra para compensações de carbono, para que o Norte global, ou todos estes projectos extractivos, possam continuar a pilhar a natureza noutros locais. Isto não resolve problema nenhum. Pode até acelerar ainda mais a desflorestação. Também acelera a poluição e continua a violência contra as comunidades Indígenas. Portanto, a melhor maneira de proteger estas terras é lutar afincadamente pela soberania Indígena. Isso é óbvio e simples. Não há outra forma. Se os projectos de conservação ou os projectos ambientais não se centrarem na questão da soberania Indígena, então não estão a trabalhar no sentido da conservação.

MARIANA MARQUES

Diria que existem grupos robustos de investigadores a trabalhar no sentido de descolonizar a conservação? Ou é ainda um caminho bastante solitário?

ABY SÈNE-HARPER

Eu diria que é uma área em crescimento. Diria o seguinte: na Conservação, na Conservação da Natureza em si, continua a ser um caminho solitário. Mas há outros investigadores, fora da Conservação da Natureza, que estão investidos em compreender o quão colonial é ainda a Conservação. Eu tive de procurar fora das disciplinas de Conservação da Natureza para conseguir encontrar essa rede. Mas no nosso campo, na Conservação da Natureza, na Conservação da Biodiversidade, a adesão ainda é fraca, de certa forma.

No entanto, o número de investigadores que me contactaram recentemente, muitos deles jovens estudantes de doutoramento que me contactaram depois de lerem o meu trabalho, tem sido muito, muito encorajador. Mas, no meio académico, este ainda é um caminho solitário. Mas outras fundações, como a vossa, por exemplo, fora do meio académico, penso que foi aí que encontrei as parecerias mais gratificantes até agora. Nesse meio, centrado na descolonização da conservação.

MARIANA MARQUES

Como descreveria um futuro justo e descolonizado para a área da conservação? Diria que garantir a soberania Indígena é um primeiro passo essencial nessa direção?

Against Wildlife Republics by Aby Sène-Harper | The Republic

https://republic.com.ng/october-november-2022/conservation-and-imperialist-expansion-in-africa/

Connecting the Dots com Aby Sène-Harper

Uma conversa reveladora sobre a complexa realidade da conservação em África, o movimento para a descolonizar, e o papel essencial que a autodeterminação indígena deve desempenhar na protecção da natureza.

Num mundo em rápida mudança, a proteção da natureza é de uma urgência inegável. No entanto, há uma verdade incómoda com a qual nos devemos confrontar. As alterações climáticas e a crise da biodiversidade, em grande parte causadas pelo estilo de vida e pelos padrões de consumo do Ocidente, afectam desproporcionalmente comunidades em África e em todo o Sul global.E não é apenas este o problema. No Ocidente, imaginamos frequentemente a conservação através de imagens romantizadas de paisagens naturais imaculadas, habitadas por megafauna carismática, levando a que as organizações de conservação recebam generosos apoios financeiros.

As comunidades locais são muitas vezes deslocadas por estas organizações de conservação, que ao criarem reservas ou parques naturais de vida selvagem, expulsam estes “refugiados da conservação” das suas terras ancestrais. Ironicamente, foram estas mesmas comunidades que conservaram esses territórios através dos seus estilos de vida e dos conhecimentos ancestrais da terra e dos ecossistemas. A realidade da conservação é extremamente intricada, e está enredada de forma profunda na história do colonialismo e do mercado capitalista global. As suas implicações geopolíticas e o seu impacto nas populações locais não devem ser subestimados. Embora à primeira vista o conceito de áreas protegidas pareça simples e universal, oculta uma realidade complexa e até, por vezes, violenta e corrupta. Para desmontar a poderosa máquina mitológica em torno da conservação, é necessário um olhar franco e sem hesitações sobre o seu funcionamento interno.

Para nos guiar nesta viagem através dos caminhos que podem levar à descolonização da conservação, temos connosco a Dra. Abby Sène, membro distinto do corpo docente de Gestão de Parques e Áreas de Conservação da Universidade de Clemson, na Carolina do Sul. A sua inovadora linha de investigação explora as intersecções entre a governação de parques e áreas protegidas, os meios de subsistência, o turismo baseado na natureza e a relação entre raça e natureza. Nos seus vários artigos publicados sobre as estruturas coloniais de poder presentes na conservação, Aby Sène tem vindo a debruçar-se sobre questões essenciais, que exigem a nossa atenção e agência. Estamos entusiasmados para trazer até aos nossos ouvintes esta exploração do seu trabalho extraordinário, e esperamos que se sintam inspirados a embarcar também na transformadora viagem que é a descolonização da conservação.

Veja a versão em vídeo em baixo (legendas em português disponíveis), ou faça scroll para ouvir a versão em podcast (em inglês) ou para ler a versão escrita (em português).

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

VERSÃO ESCRITA

MARIANA MARQUES (PRESIDENTE, AZIMUTH WORLD FOUNDATION)

Poderia partilhar connosco o seu percurso na área da conservação, e o que a levou a questionar as ideias dominantes em torno da conservação em África?

ABY SÈNE-HARPER

O meu percurso até ao trabalho que estou a desenvolver agora, na área da conservação da biodiversidade, tanto em África como nos EUA – nos EUA, concentrando-me especificamente nas comunidades afro-americanas -, começou com as viagens que fiz na minha infância e adolescência pela África Ocidental. Viagens de carro em família com o meu pai, as minhas irmãs, os meus pais. Sou natural do Senegal, nasci no Senegal, mas também vivemos no Níger, no Mali, no Burkina Faso e no Gana. Por isso, a maior parte das minhas viagens concentrou-se na África Ocidental. E visitámos vários Parques Naturais em todas essas viagens. E foi por isso que comecei a interessar-me pela conservação da biodiversidade em geral, pela ideia de parques e áreas protegidas, foi através dessas viagens, ao visitar esses Parques Naturais.

Aprendi sobre a noção de proteção da biodiversidade, mas também compreendi o quão central era a forma como as comunidades locais cuidavam efetivamente dessa terra e a sua profunda ligação à vida selvagem, através das muitas viagens que fiz. O modo como trabalhavam a terra, como cuidavam da terra, as formas como também eram capazes, por exemplo, ou como tinham um conhecimento profundo da vida selvagem, utilizando as suas próprias línguas para descrever o movimento da vida selvagem, mas também como eram capazes de prever padrões sazonais com base na vida selvagem que observavam à sua volta.

Foram anos transformadores para mim, durante os quais me comecei a interessar pela conservação, mas também pelo desenvolvimento. Não era apenas a conservação da vida selvagem que me interessava, mas também o desenvolvimento rural, tendo testemunhado alguns dos problemas, dos problemas socioeconómicos, que algumas destas comunidades enfrentavam ou a que estavam sujeitas.

Quando entrei para a faculdade, estava muito interessada em compreender como é que a conservação da biodiversidade, ou a preservação dos nossos recursos naturais, pode também funcionar como catalisador do desenvolvimento rural ou do desenvolvimento de algumas dessas comunidades. Foi então que me especializei em Economia Ambiental na faculdade e percebi que os modelos económicos não captavam bem o que eu tinha vivido ou testemunhado durante essas viagens. Por isso, passei para o estudo do ecoturismo e do turismo baseado na natureza, por exemplo. Porque, mais uma vez, na minha mente as áreas protegidas destacavam-se como um modelo de conservação da biodiversidade. Esta foi, portanto, a viagem que empreendi, ao dedicar-me aos Parques e Áreas Protegidas, que considerava serem peças centrais para a conservação da biodiversidade, mas também para o desenvolvimento rural. Era esse o paradigma que eu tinha adotado.

Só ao investigar e escrever a minha dissertação no Senegal, ou mesmo antes disso, é que observei, por exemplo, conflitos entre agricultores. Nunca me esquecerei de uma vez, quando vivia no Gana, em que o jornal noticiou que os agricultores estavam a ameaçar queimar o Parque Natural. E isso foi realmente um acontecimento que me despertou para tentar perceber o que levaria estes agricultores a quererem queimar o Parque Natural, a quererem queimar a floresta que rodeava o Parque Natural. O que é que provocaria esta aversão ao Parque Natural? São estas as pessoas que cuidaram da terra, e agora há uma completa reviravolta, e querem queimá-la. E foi aí que me comecei a ocupar desta questão.

E apercebi-me assim do conflito que existia entre o modelo ocidental de conservação da biodiversidade, que foi imposto no continente africano, e os modelos africanos ou focados em África de conservação da biodiversidade. São dois modelos muito divergentes, e foi aí que comecei realmente a explorar esses dois paradigmas, para perceber as origens deste conflito.

MARIANA MARQUES

O Quadro Global para a Biodiversidade pós-2020, conhecido como 30×30, tem como objetivo reservar 30% da cobertura terrestre para conservação até 2030. Quais são as implicações desta iniciativa para as comunidades Indígenas, e o que está em jogo sob o pretexto da conservação da biodiversidade?

ABY SÈNE-HARPER

Em termos muito simples, o plano para expandir, ou na verdade duplicar, a extensão das áreas protegidas até 2030 terá como resultado a desapropriação. Essa é a questão fundamental que enfrentamos. Vão haver deslocações em massa.

Já começámos a ver isso no ano passado, por exemplo, com a comunidade Maasai, que foi ameaçada e que está atualmente a enfrentar uma expulsão maciça. Estamos a falar, creio, de cerca de 70 a 80.000 indivíduos Maasai, na área de conservação de Loliondo e Ngorongoro. E o mundo pôde testemunhar a violência da conservação nesse momento.

Mas os Maasai não são um caso único. Ou melhor, são um caso clássico, mas não são um caso único. Por todo o continente, há, em particular, comunidades pastoralistas que estão a ser vítimas de uma sedentarização forçada, mas que também estão a perder áreas de pastagem nas suas terras ancestrais, em nome da conservação. Os pescadores também estão a perder zonas de pesca em nome da conservação, assim como os agricultores e os caçadores. Estes são africanos que têm uma ligação profunda a estas terras, e cuja subsistência está a ser ameaçada neste momento em nome da conservação.

O que é muito alarmante para mim é o ritmo a que isto está a ser implementado. Se pensarmos no primeiro Parque Natural ou área protegida, foi o Parque Natural de Yellowstone, que foi fundado em 1872, no território colonizado a que hoje chamamos Estados Unidos, quando comunidades Indígenas foram removidas à força para estabelecer áreas protegidas. Isso deu origem a uma vaga de áreas protegidas em grande parte do mundo colonial, que levou à expropriação das comunidades. Calcula-se que cerca de 110 milhões de pessoas, Indígenas, tenham sido deslocadas, comunidades locais Indígenas e nativas, como resultado da criação de áreas protegidas. Mas isso aconteceu ao longo de 150 anos. Agora imaginemos o que significa duplicar esse número em 10 anos.

E a escala, o ritmo a que a desapropriação vai acontecer é muito preocupante. E já está a levar a violações dos direitos Indígenas. Já está a resultar até em assassinatos de Indígenas, de activistas Indígenas e ambientais. A Global Witness divulgou que, em 2020, foram assassinados cerca de 200 activistas ambientais Indígenas do Sul global. E todos estes assassinatos estão relacionados com activistas que lutavam pelo direito a manter as suas terras.

MARIANA MARQUES

Muitos projectos de conservação afirmam ser centrados na comunidade, incorporando planos de educação e até de participação da comunidade. No entanto, tem vindo a discutir as implicações da Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade, e o seu impacto na autodeterminação dos povos Indígenas. Pode desenvolver um pouco este tema e dar-nos alguns exemplos?

ABY SÈNE-HARPER

Para compreender realmente a Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade, todo o contexto em torno deste tema, é importante situá-lo historicamente, e identificar os principais factores que levaram ao seu aparecimento. E quando digo Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade, é o mesmo que Conservação Centrada na Comunidade ou Conservação Comunitária, como também é apelidada. Portanto, existem diferentes iterações, mas basicamente a Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade ou a Conservação Centrada na Comunidade, a que chamarei CBC daqui para a frente, dá à comunidade local espaço para gerir os projectos de conservação. E há diferentes formas de o fazer. Não só envolve formas de gerir projectos de conservação, mas também de beneficiar economicamente dos projectos de conservação.

Os projectos CBC começaram a surgir efetivamente devido a dois factores globais. Em primeiro lugar, formulou-se como reação à chamada Conservação-fortaleza. Ao facto de a Conservação-fortaleza conduzir a um agravar do empobrecimento. A Conservação-fortaleza constitui uma expropriação, um desapossar das comunidades locais, mas também corta os laços das comunidades com os seus territórios ancestrais. E gera ainda reações adversas por parte das comunidades locais, como tentei ilustrar com o episódio dos agricultores que ameaçaram queimar o Parque Natural. Tornou-se, portanto, muito contraproducente. Mas pesou também muito a resistência Indígena contra a Conservação-fortaleza, durante os anos 70, 80, etc. Foi assim que se deu um impulso no sentido da Conservação Centrada na Comunidade ou da Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade.

Mas um segundo fator prendeu-se com a constatação de que as comunidades Indígenas também desempenham um papel crucial, ou devo mesmo dizer fundamental, na conservação da biodiversidade. Através das suas práticas de subsistência, mas também da sua espiritualidade. Estamos finalmente a reconhecer que as comunidades Indígenas são a razão pela qual estas paisagens foram tão bem preservadas, através dos costumes próprios destas comunidades, dos seus sistemas Indígenas de gestão dos recursos naturais.

Foi a partir da Cimeira das Nações Unidas sobre o Ambiente, no Rio de Janeiro, em 1992, que se deu um maior espaço às comunidades indígenas no discurso em torno conservação. Foi tendo como pano de fundo essa declaração, a Declaração da ONU de 1992, que as CBC começaram a proliferar em África. E não apenas em África, mas também na América Latina e na Ásia.

E o que aconteceu frequentemente foi haverem algumas reformas institucionais na governação das Áreas Protegidas, na governação dos Parques Naturais, que levaram à criação de organizações de base comunitária, a nível local. Organizações essas que ficaram encarregues de representar os interesses da comunidade, no processo de tomada de decisões sobre o modo de gestão desses recursos. Este é o aspeto institucional. O segundo aspeto era que os projectos de conservação, mas também os governos, deviam trabalhar em conjunto para criar actividades económicas que beneficiassem as comunidades locais. Foi nesta altura que o turismo se tornou fundamental e começou realmente a ganhar terreno na área da conservação. Começaram a surgir projectos de turismo de base comunitária em torno dos Parques Naturais, que afirmavam: “Este projeto de Conservação Centrada na Comunidade beneficia as comunidades locais e protege simultaneamente a vida selvagem.”

Tudo o que descrevi até agora está relacionado com benefícios económicos e com reformas institucionais. Uma coisa que estava completamente ausente do discurso era a autodeterminação das comunidades Indígenas. As comunidades Indígenas foram muito claras desde o início relativamente à centralidade da autodeterminação, do direito de poderem beneficiar desses projectos de conservação, mas também de poderem determinar quais as actividades que escolhiam desenvolver nessas terras. Mas o que a Gestão dos Recursos Naturais centrada na Comunidade faz é: “Claro, o que vamos fazer é criar uma instituição para representar a comunidade, para ser a sua voz. Mas vamos, ainda assim, dizer-vos que tipo de actividades podem desenvolver nessas terras.” Ou seja, não há autodeterminação, não há soberania.

E é por isso que embora a Conservação Centrada na Comunidade tenha sido um progresso no sentido de incluir vozes Indígenas nestes espaços, não respondeu na verdade às exigências das comunidades Indígenas em termos de soberania e autodeterminação. Às suas lutas para recuperarem territórios e exercerem os seus direitos tradicionais. Direitos de nascença para exercerem os seus sistemas tradicionais de gestão de recursos, que de facto preservaram as terras. A Conservação Centrada na Comunidade, e os supostos benefícios que dela advêm, foi imposta pelas agências internacionais de conservação.

MARIANA MARQUES

Num dos seus artigos escreve que as imagens sensacionalistas podem não dar uma perspectiva correcta sobre a usurpação de terras e a conservação. Quais são as melhores formas e plataformas para fazer avançar o discurso sobre a descolonização da conservação? E que acções podemos tomar para contribuir para este movimento?

ABY SÈNE-HARPER

No meu artigo no The Republic, que é publicado no The Republic, “Against Wildlife Republics”, e o The Republic é uma revista pan-africana que tem sede na Nigéria, falo do perigo de ver o caso dos Maasai… Ou não, não devia dizer o perigo. É muito real, a violência contra os Maasai é real, é errada. E por isso mereceu ser exposta, sem dúvida. O que eu tentei explicar é que isso poderia, no entanto, levar à perceção errada de que a violência tinha de ser sensacionalista e direta, para levar às mesmas consequências e desapropriação.

Os militares apareceram, como vimos no caso dos Maasai, e começaram a desalojá-los à força. Isso foi, na verdade, um último recurso. Foi o último recurso, porque a comunidade Maasai resistiu durante muito, muito tempo. O que eu tentei explicar é que também temos de prestar atenção aos casos em que os despejos não são tão violentos como os que vimos no caso dos Maasai.

O que normalmente acontece é que as leis ambientais são reescritas ao longo do tempo. Há diferentes formas de o fazer. Ou se reescrevem as leis ambientais de modo a poder despejar, a poder despejar à força. Ou o que eu apelido de consentimento fabricado, que é a privação dessas comunidades sancionada pelo Estado. O que o Estado pode fazer é retirar serviços públicos, como escolas, hospitais ou acesso à água, por exemplo. Cria condições de empobrecimento, para que o desalojamento seja mais facilmente aceite pelas comunidades. Basicamente, está-se a fabricar o consentimento. E depois rotulam-no de “deslocação voluntária”. E é isso que acontece em muitos casos, também

Estou a vê-lo, por exemplo, na região de Casamance, no Senegal, onde também se fala de projectos de compensação de carbono – que é uma forma diferente de conservação, mas enraizada nas mesmas práticas predatórias – onde as pessoas estão a ceder a projectos de compensação de carbono porque é a única alternativa que têm. Estas comunidades são extremamente pobres. As escolas estão em más condições, os hospitais estão em más condições. E quando temos uma entidade privada, como a Shell, por exemplo, a Shell Oil, ou a BP, que chega e diz: “Queremos um projeto de compensação de carbono convosco, ou um projeto de compensação de biodiversidade convosco. Damos-vos este montante”, não têm outra alternativa senão dizer: “Bem, nós aceitamos o projeto”. Mesmo que pareça muito nebuloso, não têm outra escolha, porque é a melhor alternativa. Mesmo que não seja uma boa alternativa, é a melhor possível. E é isso que acontece frequentemente em muitos destes casos.

E o que eu estava a tentar explicar ao usar o termo “sensacionalismo” é que a violência não tem de ser sensacionalista para produzir os mesmos resultados violentos ao longo do tempo.

MARIANA MARQUES

Há uma ligação frequentemente negligenciada entre as Áreas Protegidas e os projectos extractivos globais. Pode ajudar-nos a compreender esta ligação e a sua falta de transparência?

ABY SÈNE-HARPER

Algo que é frequentemente ignorado é a forma como as Áreas Protegidas se tornaram, de facto, locais de extração. No início, a narrativa era que as Áreas Protegidas são… As Áreas Protegidas são a solução para a extração, ou o oposto da extração. Identificamos essa área, colocamo-la de lado e não há extração. O que é um mito, na verdade, porque a extração continua a ocorrer nas Áreas Protegidas.

Passa-se o contrário. A conservação da biodiversidade, a conservação da vida selvagem, são apenas pretextos para continuar a extração. É uma dissimulação para poder desapropriar as comunidades locais, sem qualquer escrutínio público. Porque, na verdade, quem quer lutar contra a ideia de proteger a natureza? Assume-se assim uma posição de superioridade moral, que constrói uma aceitação social em relação à desapropriação das comunidades locais. Mas posteriormente, 5, 10, 20 anos mais tarde, são dadas concessões privadas a indústrias extractivas, para poderem extrair nessas terras.

Falo de extração, que tipo de extração? Há exploração madeireira em Áreas Protegidas, há exploração mineira. A Rainforest Foundation, através do projeto “Mapping for Rights”, está a mapear neste momento todas as concessões privadas que foram dadas a indústrias extractivas neste tipo de áreas, na África Central. Encorajo toda a gente, os vossos ouvintes, a explorarem este trabalho. É o projeto “Mapping for Rights” da Rainforest Foundation. Mas não é só aí, não é só na África Central. Dou o exemplo do Senegal, onde há muita exploração mineira a acontecer também em Niokolo-Koba, pela Petowal Mining Industry, dentro do Parque Natural de Niokolo-Koba.

Há a exploração mineira, há a exploração madeireira, mas há também a desclassificação de Áreas Protegidas, ou parte delas, para as poder ceder a empresas agro-industriais. Decorre atualmente uma batalha na Reserva de Ndiael, no norte do Senegal, onde o governo desclassificou, em 2018, cerca de 2000 hectares de terra, nessa área, para a dar a uma empresa agroindustrial (penso que é uma empresa agroindustrial italiana, a Senhuile), para que esta possa desenvolver uma plantação nessa área, para que possa cultivar nessa Área Protegida, quando ainda existem reivindicações de território em curso, por parte da comunidade local, que procura recuperar esse território.

As Áreas Protegidas tornaram-se, na verdade, uma desculpa para desapropriar as comunidades locais e colocá-las sob os auspícios da indústria extractiva, mas também sob os auspícios de todos estes governos africanos que, mais tarde, irão vender essas terras ao maior licitador. E é isso que está a acontecer também com os mercados de compensação de carbono ou de biodiversidade. Os investidores nos projectos de compensação de carbono são as indústrias extractivas.

MARIANA MARQUES

Como é que as Áreas Protegidas estão a ser integradas nos mercados globais de carbono? E quais são os resultados efectivos, no que toca à redução das emissões, da desflorestação, da perda de biodiversidade e da poluição?

ABY SÈNE-HARPER

A compensação de carbono é basicamente um projeto extrativo global. Há projetos de compensação de carbono, mas também de biodiversidade. Em termos simples, legitimam a pilhagem da natureza. É isso mesmo. Legitimam a destruição ecológica do planeta. A ideia é: “Podem poluir aqui, podem extrair aqui, desde que vão aqui e protejam esta terra, ou plantem tantas florestas, ou tantas árvores. E isso compensará qualquer destruição que tenham causado deste lado”. E quem é que investe mais nisto? Obviamente, são os projectos extractivos.

Neste momento, no Senegal, a Shell, a BP, a Petowal estão todas empenhadas em investir em projectos de carbono no Sul do Senegal, nos mangais, com o entendimento de que podem extrair gás, que conseguirão desregulamentar ainda mais essa prática. Isso também lhes dá luz verde para poderem adotar práticas ecologicamente destrutivas. Assim, só se acelera, não se resolve a questão, porque não se está a parar a destruição ecológica. Pelo contrário, está-se a legitimá-la, ao trocá-la pelo salvamento posterior de florestas deste lado.

Mas mesmo os modelos económicos que estão a ser utilizados na compensação de carbono, a ciência que estão a utilizar para mostrar que essas florestas estão a compensar as emissões de carbono, é completamente falsa, foi completamente invalidada. Nenhuma quantidade de compensação vai ser capaz de fazer face aos níveis de poluição, à destruição que já está a em curso. Este é o primeiro ponto.

Mas, em segundo lugar, através destes projetos de compensação de carbono ou destes projetos de compensação de biodiversidade, está-se a usurpar, está-se efetivamente a remover as próprias pessoas que durante séculos protegeram esses territórios. Não é por acaso que os territórios que agora são sinalizados para se tornarem Áreas Protegidas sejam precisamente aqueles que têm estado sob o cuidado dos povos Indígenas. É precisamente porque as comunidades cuidaram desses territórios, que neles se verificam os maiores índices de biodiversidade. Está-se a criar, ou a resolver, um problema que, à partida, não existe. Estas pessoas têm estado a proteger estas áreas, porque é que o plano é retirá-las de lá?

E tudo isto sob o pretexto da conservação, mas também tudo isto para continuar a ceder terra para compensações de carbono, para que o Norte global, ou todos estes projectos extractivos, possam continuar a pilhar a natureza noutros locais. Isto não resolve problema nenhum. Pode até acelerar ainda mais a desflorestação. Também acelera a poluição e continua a violência contra as comunidades Indígenas. Portanto, a melhor maneira de proteger estas terras é lutar afincadamente pela soberania Indígena. Isso é óbvio e simples. Não há outra forma. Se os projectos de conservação ou os projectos ambientais não se centrarem na questão da soberania Indígena, então não estão a trabalhar no sentido da conservação.

MARIANA MARQUES

Diria que existem grupos robustos de investigadores a trabalhar no sentido de descolonizar a conservação? Ou é ainda um caminho bastante solitário?

ABY SÈNE-HARPER

Eu diria que é uma área em crescimento. Diria o seguinte: na Conservação, na Conservação da Natureza em si, continua a ser um caminho solitário. Mas há outros investigadores, fora da Conservação da Natureza, que estão investidos em compreender o quão colonial é ainda a Conservação. Eu tive de procurar fora das disciplinas de Conservação da Natureza para conseguir encontrar essa rede. Mas no nosso campo, na Conservação da Natureza, na Conservação da Biodiversidade, a adesão ainda é fraca, de certa forma.

No entanto, o número de investigadores que me contactaram recentemente, muitos deles jovens estudantes de doutoramento que me contactaram depois de lerem o meu trabalho, tem sido muito, muito encorajador. Mas, no meio académico, este ainda é um caminho solitário. Mas outras fundações, como a vossa, por exemplo, fora do meio académico, penso que foi aí que encontrei as parecerias mais gratificantes até agora. Nesse meio, centrado na descolonização da conservação.

MARIANA MARQUES

Como descreveria um futuro justo e descolonizado para a área da conservação? Diria que garantir a soberania Indígena é um primeiro passo essencial nessa direção?

Against Wildlife Republics by Aby Sène-Harper | The Republic

https://republic.com.ng/october-november-2022/conservation-and-imperialist-expansion-in-africa/