Connecting the Dots com Ellen Pirá Wassu

Literatura indígena como resistência e celebração: Uma conversa com a artivista e poeta sobre descolonização, reparações, e como encontrar alegria na luta.

A literatura indígena tem experimentado uma transformação extraordinária nos últimos anos, com a emergência vozes diversas do silenciamento histórico imposto pela literatura não-indígena. Pensar, falar e escrever sobre o mundo que habitamos já não pode excluir o contributo das cosmovisões indígenas e da imaginação e experiência de autores que vivem essas identidades. Afinal, a literatura indígena, através do seu poder único “de resistência e reencantamento”, é um ferramenta essencial para “adiar o fim do mundo”, como afirma Ellen Pirá Wassu, a nossa convidada de hoje.

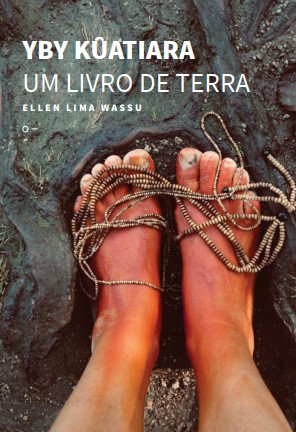

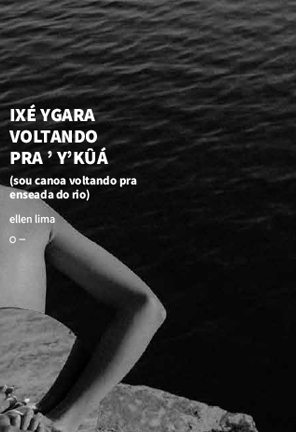

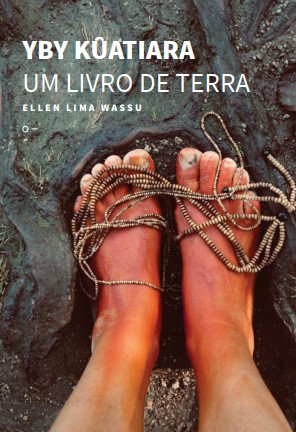

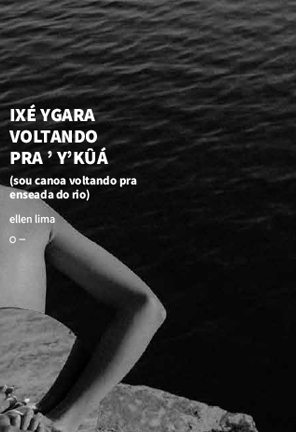

Ellen é precisamente uma dessas vozes, que une poesia, performance e activismo numa prática que abraça tanto a palavra escrita como “o banho de rio e a conversa com flores”. Doutoranda em Modernidades Comparadas pela Universidade do Minho, publicou em 2021 “ixé ygara voltando pra ‘y’kûá” e em 2023 “yby kûatiara um livro de terra“, ambos pela Urutau.

Tivemos o privilégio de conversar com Ellen durante o FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, onde também partilhámos uma mesa redonda sobre Configurações de Mundos e o papel das cosmovisões indígenas para imaginar futuros possíveis. A conversa que aqui partilhamos transcende a mera discussão literária e chama-nos a repensar a nossa relação com as palavras e o mundo que habitamos.

Ellen vai também participar no “Raízes do Futuro – Diálogo com Povos Indígenas e Aliados sobre Cultura, Ambiente e Direitos“, um evento organizado pela Azimuth World Foundation, que acontece a 11 de Janeiro de 2025 no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Veja a versão em vídeo em baixo, ou faça scroll para ouvir a versão em podcast ou para ler a versão escrita.

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

TRANSCRIÇÃO

Screenshot 2024-12-03 at 10.54.17

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

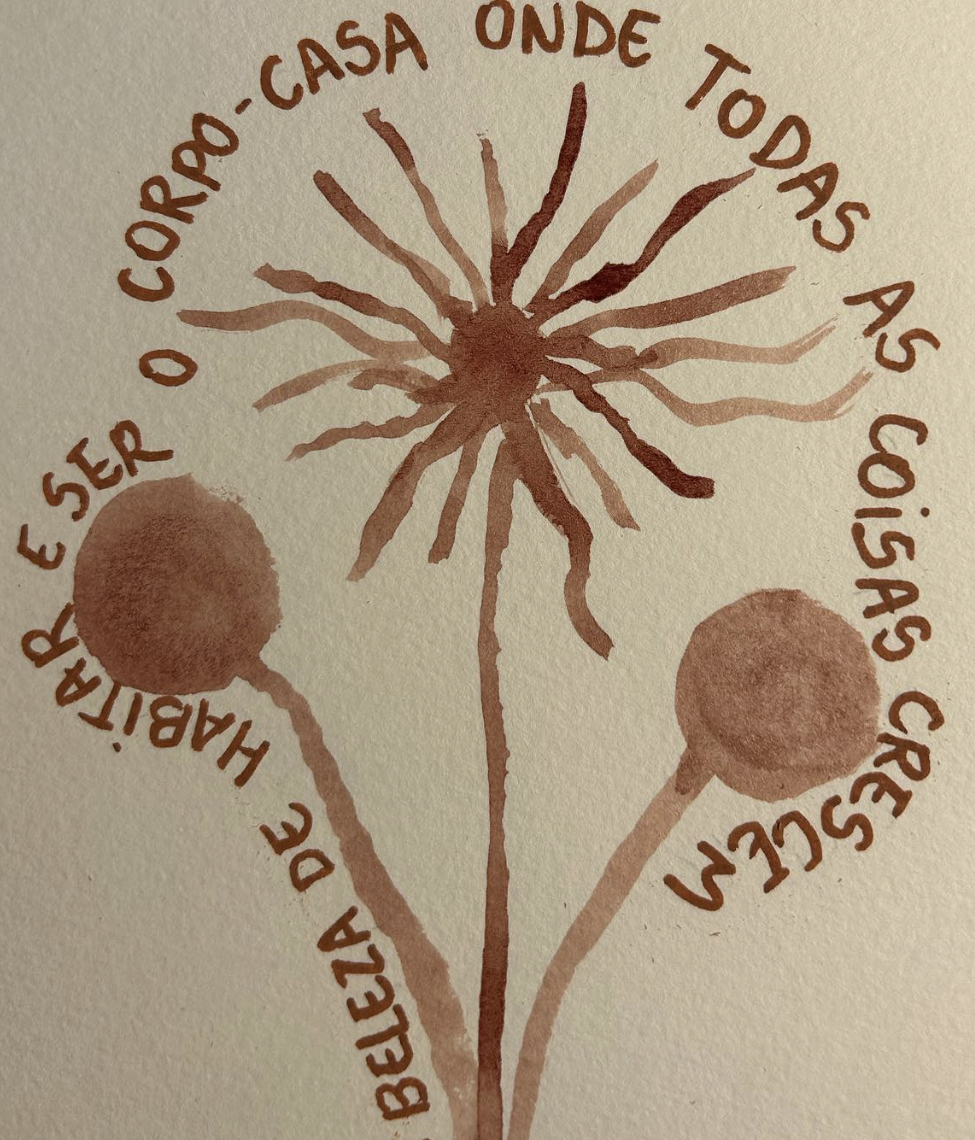

O ixé ygara voltando pra ‘y’kûá foi o primeiro livro publicado. E esse segundo é yby kûatiara um livro de terra. Ambos os livros trazem o Tupi, essa língua ancestral que foi silenciada por Marquês de Pombal no século XVIII. Foi muito um processo de trazer essa língua ancestral, de acordar essa língua ancestral em mim. Mas estar nesse território, e escrever nessa língua que foi intencionalmente silenciada, também foi uma posição política, que eu assumi dentro da literatura, dentro da minha prática artística, literária.

A minha identidade é uma identidade fragmentada e partida pela colonização, pelo processo colonial. A minha língua ancestral não é falada no meu território, hoje. Porque quatro séculos de contacto direto com a colonização fez com que a gente deixasse de falar a língua. Deixasse de praticar algumas manifestações específicas da cultura que foram muito perseguidas durante o processo colonial.

Portanto, a minha literatura, quando eu a trago para cá, para além de muitas questões que tem em relação com a Terra, com o espírito da Terra, com essa coisa bonita que fala através de nós, também é de um lugar profundamente político. Aqui, onde eu estou – e eu sei exatamente quem é esse corpo nesse território, nesse espaço aqui – tudo o que eu faço, tudo o que eu trago, é para que essa memória de facto se concretize a partir desse lugar. Porque em Portugal existe uma monumentalização do que se chama aqui de “descobrimentos”, e que nós chamamos de “invasão”. Estar aqui, e me posicionar com a minha língua ancestral, e com o meu corpo, é também uma forma de dizer que eu estou viva.

capa_yby-kuatiara

Crédito: Urutau

lima_capa

Crédito: Urutau

E a poética da expropriação, que é um trabalho que eu desenvolvo no meu trabalho acadêmico, no doutoramento, é muito de uma percepção justamente de uma identidade fragmentada, partida. Eu nasci e cresci na periferia do Rio de Janeiro. E a minha família, o meu território ancestral, é em Alagoas. Então, eu já cresci, parti daí, fragmentada em muitos aspectos.

E eu acho que a forma como se representam os indígenas, a forma que se representou povos indígenas desde o começo da colonização, foi e segue sendo um desserviço para nós. Porque a gente não se reconhece nessas imagens. Então, eu chamo de “poéticas da expropriação”, porque eu não só não me reconheço nessa imagem, como essa imagem ainda me tira o meu senso presente de identidade.

Eu sei quem eu sou, mas o livro da escola me dizia outra coisa sobre mim, as peças publicitárias dizem outras coisas sobre mim. Portanto, dizem coisas sobre mim que não sou eu. Me representam de um jeito que eu não sou. E eu chamo essa poética, toda essa representação, de “poética da expropriação”. Porque, de facto, é o que se faz. Esvazia-se a identidade indígena, para depois dizer: “Você não é mais indígena”. E tirar a nossa terra e tirar o nosso direito ao nosso espaço.

Então, também é uma afirmação de que somos indígenas em qualquer lugar. Somos indígenas em diáspora, somos indígenas fazendo doutorado em Portugal, somos indígenas em qualquer lugar. E a gente está aqui justamente para recuperar a nossa imagem. Justamente para pegar a nossa imagem e dizer: “Bom, nós temos autonomia, e nós vamos fazer essa representação”.

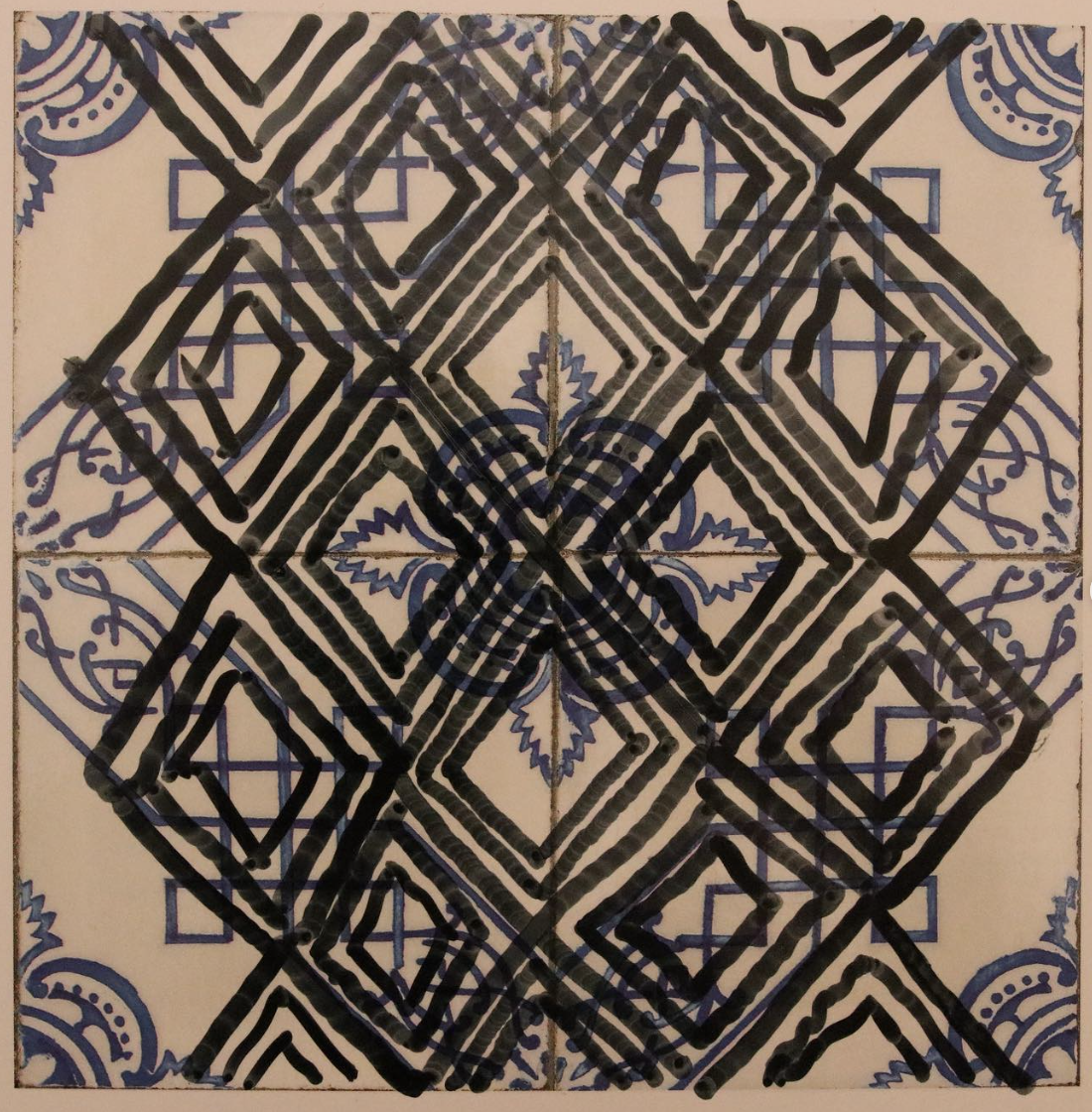

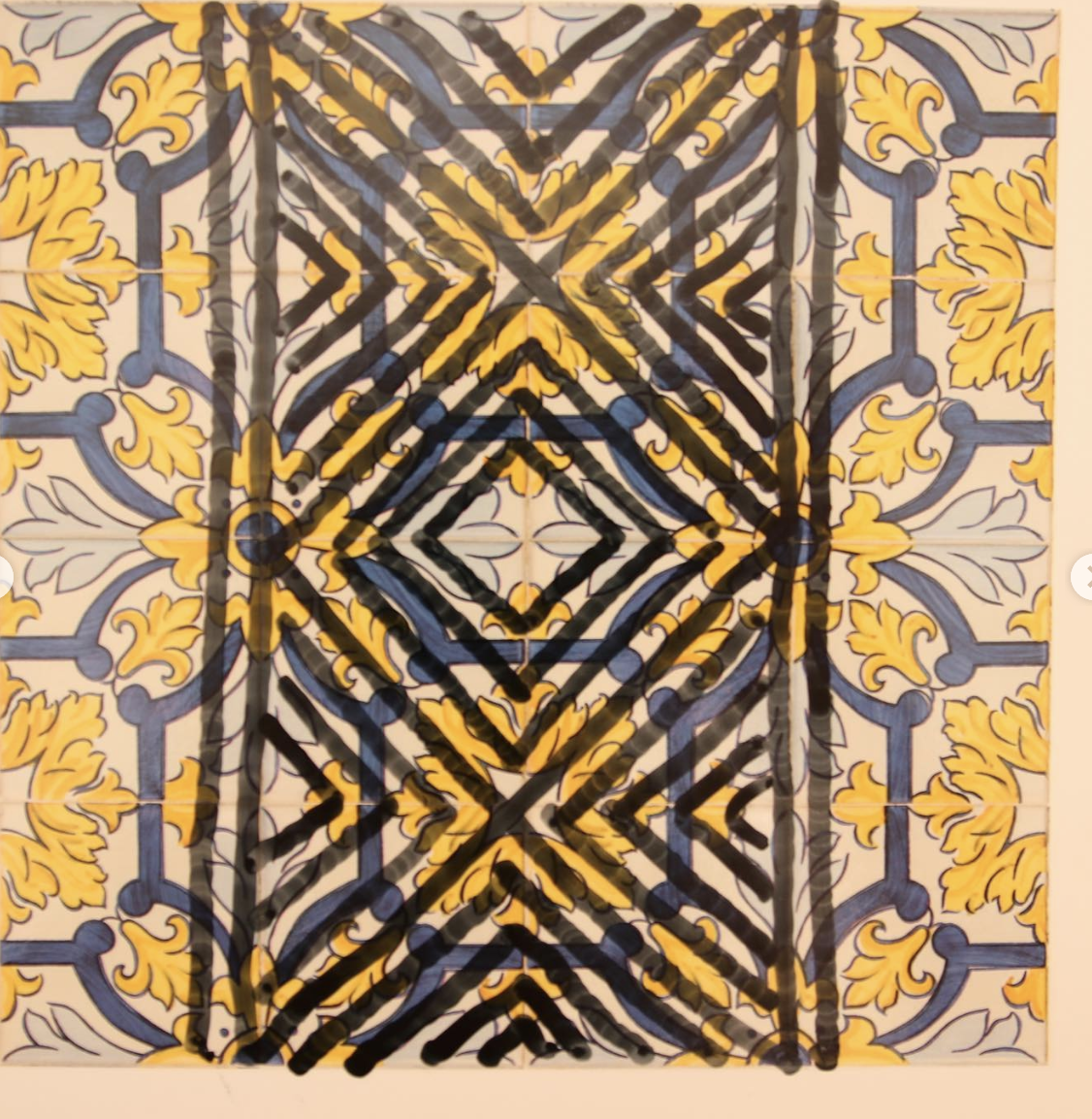

Screenshot 2024-12-03 at 10.57.16

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

IMG_3305

No Folio, em Óbidos, Portugal (2024)

DESCOLONIZAR | DESAPRENDER | TOMAR CONSCIÊNCIA

Quando você cria um discurso, um discurso que não se sustenta, que é um discurso que não é verdadeiro, ou que, pelo menos, não contempla a visão de quem está sendo representado, então, de facto, a gente não está vendo as coisas. A gente tem qualquer coisa na frente, talvez um véu, ou qualquer coisa que não faz a gente perceber.

Portanto, a descolonização – não gosto muito dessa palavra, de “véu”, mas é mais ou menos isso – desvela-se, quando a gente pára para pensar os impactos da colonização, quando a gente pára para entender como a gente constrói a narrativa colonial dentro da nossa sociedade. E aí, pensando no caso de Portugal, lendo os manuais escolares, e em atenção às pessoas com quem eu converso nos espaços onde eu estou, a memorialização do que se chama aqui de “descobrimentos”, esse tipo de discurso limita e reduz a capacidade de uma população, de um povo, de um país que é absolutamente abundante, rico de território, de sol, de tudo.

Mas quando a gente enxerga o mundo pelo prisma da colonização, por essa lente do orgulho de ter colonizado… Na minha opinião, é um orgulho muito burro, porque é um orgulho genocida. É um orgulho de quê? Qual é o orgulho? O orgulho é de ter invadido o território, dizimado culturas? Não se constrói o orgulho assim. Então, eu penso que descolonizar é também descolonizar a si mesmo.

É, inclusive, parar de ver valor na colonização como projeto de dominação. E começar a ver valor na terra. Porque Portugal é uma terra principalmente muito fértil, pensando inclusive do ponto de vista económico da Europa. Aqui se planta as coisas que se consomem por todo o canto. Então porque não ter orgulho da terra, e, sim, ter orgulho dos colonizadores e dos invasores?

Screenshot 2024-12-03 at 10.53.34

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

Screenshot 2024-12-03 at 10.57.07

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

Então, é óbvio, é fundamental, que a gente tenha vozes indígenas, que a gente tenha vozes ciganas, que a gente tenha vozes negras, que a gente tenha vozes femininas, trans. Porque esse é o mundo que a gente está vivendo. E a gente só se constrói desconstruindo aquilo que a gente aprendeu como regra, como norma.

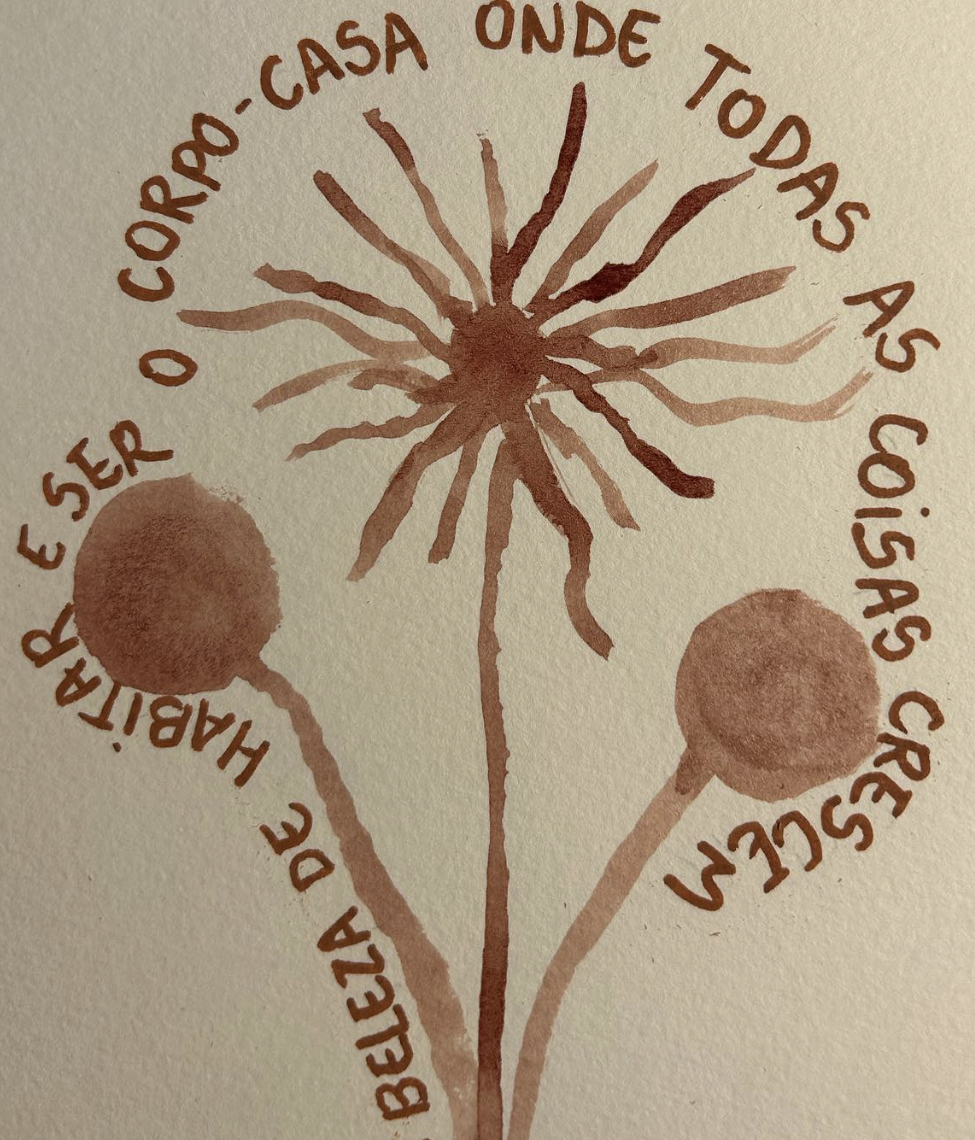

Eu sempre falo que tem um poema nesse livro novo que se chama “desaprendências”. Ele diz assim: “Esquecer o aprendido. Aprender de novo o que se pensava saber. A verdade não é ocidental, e a ideia de normal é um deserto de ausências. A desaprendição, distraída ou com atenção, pode acordar um ser”. Então, eu sinto que quando a gente começa a pensar a descolonização, quando a gente aprende a se descolonizar, e aprende a olhar com estranhamento para certas atitudes e para certos discursos, a gente aprende a olhar para a gente com muito mais atenção e com muito mais verdade.

Porque essa é uma coisa que eu falo incessantemente: a gente está inserido dentro de um modelo económico, de um sistema, que é comedor de terra, comedor de gente, comedor de vida, de espírito, de alegria. E a gente está preso nisso. E esse discurso, ele é produzido a partir de toda essa herança colonial, patriarcal. E se a gente normaliza, e segue repetindo essas coisas, a gente só tem a ficar no mesmo lugar.

Se a gente não dá espaço para uma planta, ela não cresce. E é um pouco como o que eu acho que o processo de descolonização é. Quando a gente tira essas lentes que deixam as nossas raízes num vasinho pequenino, quando a gente expande isso, a gente tem condições de crescer e dar flores, e gerar outras coisas.

E eu tenho muita confiança nas pessoas, mas eu acho que é fundamental que a gente não romantize que a gente está preso num sistema, e que esses discursos que são produzidos são discursos que também nos aprisionam. Estamos aprisionados. E como é que a gente se desaprisiona? A gente se descoloniza.

462619560_1072637244231513_7068576347785019759_n

Crédito: FOLIO

462809526_1072637294231508_6345238791409643048_n

Crédito: FOLIO

E é aí que eu acho que as cosmo-concepções, a forma de compreender o mundo, que comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas que são colocadas à parte desse sistema de mundo, desse modelo de mundo que foi entregue para nós como verdade… Se a gente começa a olhar o mundo a partir daqui, talvez a gente olhe para o mundo também com muita atenção, muito cuidado, com as nossas próprias fragilidades e dificuldades. Porque, no fundo, a gente é construído a partir de uma ficção. E essa ficção ocidental maltrata, machuca. Ela mente. E a gente é fundado, a gente nasce, a gente nem tem escolha.

E eu acho que a descolonização, – e no ponto em que os povos indígenas a tem discutido hoje no Brasil, que é a contra-colonização, que é mais além de se descolonizar – eu acho que descolonizar é tomar consciência.

Mas eu penso que é fundamental repensar práticas, e é fundamental que não se construam discursos sem a participação de todos, todas e todes. No Brasil, hoje, estamos discutindo a questão indígena, territorial, sem indígenas na mesa. O Congresso Nacional decide fazer à própria revelia. Discute direito reprodutivo feminino sem mulher na mesa, sem pessoas com útero na mesa.

Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo essas vozes junto e saindo um pouco de cena. E eu acho que agora é hora de a gente se ouvir, e ouvir a Terra, ouvir outras coisas. Conhecer outros mundos e desaprender. E, desaprendendo, a gente vai ao mundo.

EXTERNAL LINK

Portugal e pedido de perdão a indígenas põem reparação pela escravidão na agenda política

REPARAÇÕES | RESPONSABILIDADE | ENSINAR A SER

E esse tema, de que “nós temos uma dívida histórica”, eu tenho muitas coisas para serem consideradas aí. A Denise Ferreira da Silva, inclusive, tem um livro em que ela diz: “É uma dívida impagável”. A minha língua está enterrada, a minha cultura foi dizimada. A gente está na resistência, porque a gente resiste. Mas não há pagamento para essa dívida. Mas por que não há pagamento, não significa que a gente deve cruzar os braços.

Então, eu acho que, principalmente as pessoas que estão em posição de poder, e que estão em posição de facto de amplificar, têm o direito e o dever de justamente fazer isso: somar. Trazer essas vozes, ouvir, amplificar essas vozes. É muito além de uma dívida histórica. A gente vive um presente. Eu estou aqui. Existe um discurso xenófobo. Existe um discurso racista. Existe. E isso está instaurado na sociedade.

Então, eu sinto que é um trabalho de responsabilização. Não no sentido coletivo, mas no sentido individual, principalmente em pessoas que estão em posição de poder, e que podem e que têm as condições de construir pontes. Então, o desejo de fazer, e a vontade de fazer, aí é que eu sinto que é uma questão que você pode tirar e trazer de facto individualmente.

Eu ouvi isso em algum lugar, eu não vou lembrar quem disse. Mas: “A gente não ensina o que a gente sabe. A gente ensina o que a gente é”. Então, a gente precisa ser. A gente precisa ser antirracista. A gente precisa ser solidário. A gente precisa combater. E a gente precisa genuinamente de ser o exemplo para essas próximas gerações.

Então, eu sinto que a reparação, do ponto de vista de quem está vivendo o dia-a-dia de uma imigração, é olhar para uma pessoa portuguesa que está numa mesa, com uma pessoa de outro lugar, e não ser tratada como diferente, como uma brasileira, ou índio. “Olha para mim como eu sou. Com a constituição da humanidade que eu tenho, como você também tem”. De facto, para mim, essa é a maior reparação que pode ser feita.

Eu acho que existem planos de produção de conhecimento. Eu estou aqui num plano académico, num plano poético, artístico. Mas eu sou professora. Trabalhei na educação de base durante 10 anos da minha vida, no Brasil. E existem muitos lugares da sociedade que precisam ser ensinados, onde esse discurso precisa chegar.

Então, eu acho que reparação, mesmo, é a gente olhar para as nossas práticas com honestidade. E repreender aquilo que, de facto, precisa ser repreendido, com a autoridade de quem quer construir um mundo melhor.

Screenshot 2024-12-03 at 10.52.26

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

Screenshot 2024-12-03 at 10.58.40

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

LUTA | RAIVA E ALEGRIA | ALIANÇAS

É que a gente vive numa era também mediática. O que, por um lado, é perfeitamente maravilhoso. Porque eu consigo divulgar coisas importantes. Pessoas que estão trabalhando pela Terra conseguem fazer os seus trabalhos e divulgar. Mas a gente também vê um crescimento exorbitante de grupos que têm orientações fascistas.

Então, quando esse senhor fez essa publicação no jornal, dizendo que “foram os portugueses que ensinaram os povos indígenas a cuidar da floresta, não o contrário”, é ainda a pressuposição de uma certa superioridade civilizatória. É uma suposição de que ele faz parte de uma humanidade superior, e que precisa de fato iluminar o mundo com a sua sabedoria.

Eu tenho muita raiva. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu trabalho com raiva, eu escrevo com raiva, eu falo com raiva. E senti muita raiva disso, como sinto raiva de muitas coisas que vejo por aí. Mas o que eu procuro fazer é justamente isso: acho que nunca fechar o diálogo, porque a gente também está num momento de extrema polarização. Mas, também sem me perder do meu cuidado de mim mesma. Porque se eu ficar só respondendo na raiva, eu adoeço. E acho que não é essa a intenção.

E eu sinto que são discursos que são produzidos, e que vêm a partir desse entendimento completamente deturpado do que é o seu próprio lugar. Eu sinto que é combater. Eu sinto que é responder, sempre que eu tiver saúde. Mas eu digo isso: eu convoco todo o mundo a responder comigo. Porque eu estou sozinha, respondendo.

Isso me acontece muito, porque eu sou uma das pessoas uma das vozes indígenas aqui, e todo o mundo vive me mandando coisas: “Você vê o que fulano fez? Olha isso aqui”. Tem uma academia em Portugal – já faz uns meses isso – e eles fizeram um redface. E as pessoas estavam me mandando isso. E eu estava no meio de um processo muito difícil, de muito trabalho. Eu não posso assumir isso também.

Não precisa mandar para mim e dizer: “Olha, Ellen, responde lá”. Todo o mundo é responsável. E eu acho que falar é importante. Estou aqui para falar. E eu quero que a voz chegue, eu quero que a palavra chegue. A palavra tem que voar e é isso mesmo. Mas eu sinto que a gente tem que trazer a responsabilidade, também, dessa luta.

Porque qual é o ideal? Para mim, é o fim de um regime que come o planeta. Mas já que a gente vive nele, – quem está acordado, e que está angustiado, olhando para o mundo e dizendo “está errado” – a gente não tem outra escolha. Quem acordou está na luta. E a gente tem como obrigação, como dever, lutar.

E também ser alegre, e ser feliz. A gente tem como obrigação a luta, e a gente tem como obrigação também a alegria. Como diz o Nêgo Bispo, que é esse intelectual quilombola no Brasil: “Organizar a raiva e defender a alegria”. Eu tenho muita raiva, e eu estou aqui nesse mundo agindo. Mas se eu não defender a minha alegria, se eu não defender o meu espírito, se eu não defender o que tem de bom no meu coração, então também não dá muito certo.

Então, a gente precisa equilibrar. Estar na luta e estar no samba. E estar no discurso público e, ao mesmo tempo, também estar tomando banho de mar, ou conversando com os amigos. E saindo um pouco dessa estrutura aprisionadora, imaginar outros mundos. O amor é uma força que tira um pouco a gente disso. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando alguém, a gente fica num estado que parece que é sublime. Mas é porque é aquilo que desvia a gente dessa loucura de realidade massacrante. Mas se a gente for pensar bem, é a poesia. E se a gente mantém a poesia acesa na gente, como combustível, a gente equilibra a raiva, e a gente ama, e a gente vai tentando equilibrar isso tudo. Mas com raiva, alegria, e amor. E organização, luta política, sempre.

Connecting the Dots com Ellen Pirá Wassu

Literatura indígena como resistência e celebração: Uma conversa com a artivista e poeta sobre descolonização, reparações, e como encontrar alegria na luta.

A literatura indígena tem experimentado uma transformação extraordinária nos últimos anos, com a emergência vozes diversas do silenciamento histórico imposto pela literatura não-indígena. Pensar, falar e escrever sobre o mundo que habitamos já não pode excluir o contributo das cosmovisões indígenas e da imaginação e experiência de autores que vivem essas identidades. Afinal, a literatura indígena, através do seu poder único “de resistência e reencantamento”, é um ferramenta essencial para “adiar o fim do mundo”, como afirma Ellen Pirá Wassu, a nossa convidada de hoje.

Ellen é precisamente uma dessas vozes, que une poesia, performance e activismo numa prática que abraça tanto a palavra escrita como “o banho de rio e a conversa com flores”. Doutoranda em Modernidades Comparadas pela Universidade do Minho, publicou em 2021 “ixé ygara voltando pra ‘y’kûá” e em 2023 “yby kûatiara um livro de terra“, ambos pela Urutau.

Tivemos o privilégio de conversar com Ellen durante o FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, onde também partilhámos uma mesa redonda sobre Configurações de Mundos e o papel das cosmovisões indígenas para imaginar futuros possíveis. A conversa que aqui partilhamos transcende a mera discussão literária e chama-nos a repensar a nossa relação com as palavras e o mundo que habitamos.

Ellen vai também participar no “Raízes do Futuro – Diálogo com Povos Indígenas e Aliados sobre Cultura, Ambiente e Direitos“, um evento organizado pela Azimuth World Foundation, que acontece a 11 de Janeiro de 2025 no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Veja a versão em vídeo em baixo, ou faça scroll para ouvir a versão em podcast ou para ler a versão escrita.

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

TRANSCRIÇÃO

Screenshot 2024-12-03 at 10.54.17

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

O ixé ygara voltando pra ‘y’kûá foi o primeiro livro publicado. E esse segundo é yby kûatiara um livro de terra. Ambos os livros trazem o Tupi, essa língua ancestral que foi silenciada por Marquês de Pombal no século XVIII. Foi muito um processo de trazer essa língua ancestral, de acordar essa língua ancestral em mim. Mas estar nesse território, e escrever nessa língua que foi intencionalmente silenciada, também foi uma posição política, que eu assumi dentro da literatura, dentro da minha prática artística, literária.

A minha identidade é uma identidade fragmentada e partida pela colonização, pelo processo colonial. A minha língua ancestral não é falada no meu território, hoje. Porque quatro séculos de contacto direto com a colonização fez com que a gente deixasse de falar a língua. Deixasse de praticar algumas manifestações específicas da cultura que foram muito perseguidas durante o processo colonial.

Portanto, a minha literatura, quando eu a trago para cá, para além de muitas questões que tem em relação com a Terra, com o espírito da Terra, com essa coisa bonita que fala através de nós, também é de um lugar profundamente político. Aqui, onde eu estou – e eu sei exatamente quem é esse corpo nesse território, nesse espaço aqui – tudo o que eu faço, tudo o que eu trago, é para que essa memória de facto se concretize a partir desse lugar. Porque em Portugal existe uma monumentalização do que se chama aqui de “descobrimentos”, e que nós chamamos de “invasão”. Estar aqui, e me posicionar com a minha língua ancestral, e com o meu corpo, é também uma forma de dizer que eu estou viva.

capa_yby-kuatiara

Crédito: Urutau

lima_capa

Crédito: Urutau

E a poética da expropriação, que é um trabalho que eu desenvolvo no meu trabalho acadêmico, no doutoramento, é muito de uma percepção justamente de uma identidade fragmentada, partida. Eu nasci e cresci na periferia do Rio de Janeiro. E a minha família, o meu território ancestral, é em Alagoas. Então, eu já cresci, parti daí, fragmentada em muitos aspectos.

E eu acho que a forma como se representam os indígenas, a forma que se representou povos indígenas desde o começo da colonização, foi e segue sendo um desserviço para nós. Porque a gente não se reconhece nessas imagens. Então, eu chamo de “poéticas da expropriação”, porque eu não só não me reconheço nessa imagem, como essa imagem ainda me tira o meu senso presente de identidade.

Eu sei quem eu sou, mas o livro da escola me dizia outra coisa sobre mim, as peças publicitárias dizem outras coisas sobre mim. Portanto, dizem coisas sobre mim que não sou eu. Me representam de um jeito que eu não sou. E eu chamo essa poética, toda essa representação, de “poética da expropriação”. Porque, de facto, é o que se faz. Esvazia-se a identidade indígena, para depois dizer: “Você não é mais indígena”. E tirar a nossa terra e tirar o nosso direito ao nosso espaço.

Então, também é uma afirmação de que somos indígenas em qualquer lugar. Somos indígenas em diáspora, somos indígenas fazendo doutorado em Portugal, somos indígenas em qualquer lugar. E a gente está aqui justamente para recuperar a nossa imagem. Justamente para pegar a nossa imagem e dizer: “Bom, nós temos autonomia, e nós vamos fazer essa representação”.

Screenshot 2024-12-03 at 10.57.16

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

IMG_3305

No Folio, em Óbidos, Portugal (2024)

DESCOLONIZAR | DESAPRENDER | TOMAR CONSCIÊNCIA

Quando você cria um discurso, um discurso que não se sustenta, que é um discurso que não é verdadeiro, ou que, pelo menos, não contempla a visão de quem está sendo representado, então, de facto, a gente não está vendo as coisas. A gente tem qualquer coisa na frente, talvez um véu, ou qualquer coisa que não faz a gente perceber.

Portanto, a descolonização – não gosto muito dessa palavra, de “véu”, mas é mais ou menos isso – desvela-se, quando a gente pára para pensar os impactos da colonização, quando a gente pára para entender como a gente constrói a narrativa colonial dentro da nossa sociedade. E aí, pensando no caso de Portugal, lendo os manuais escolares, e em atenção às pessoas com quem eu converso nos espaços onde eu estou, a memorialização do que se chama aqui de “descobrimentos”, esse tipo de discurso limita e reduz a capacidade de uma população, de um povo, de um país que é absolutamente abundante, rico de território, de sol, de tudo.

Mas quando a gente enxerga o mundo pelo prisma da colonização, por essa lente do orgulho de ter colonizado… Na minha opinião, é um orgulho muito burro, porque é um orgulho genocida. É um orgulho de quê? Qual é o orgulho? O orgulho é de ter invadido o território, dizimado culturas? Não se constrói o orgulho assim. Então, eu penso que descolonizar é também descolonizar a si mesmo.

É, inclusive, parar de ver valor na colonização como projeto de dominação. E começar a ver valor na terra. Porque Portugal é uma terra principalmente muito fértil, pensando inclusive do ponto de vista económico da Europa. Aqui se planta as coisas que se consomem por todo o canto. Então porque não ter orgulho da terra, e, sim, ter orgulho dos colonizadores e dos invasores?

Screenshot 2024-12-03 at 10.53.34

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

Screenshot 2024-12-03 at 10.57.07

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

Então, é óbvio, é fundamental, que a gente tenha vozes indígenas, que a gente tenha vozes ciganas, que a gente tenha vozes negras, que a gente tenha vozes femininas, trans. Porque esse é o mundo que a gente está vivendo. E a gente só se constrói desconstruindo aquilo que a gente aprendeu como regra, como norma.

Eu sempre falo que tem um poema nesse livro novo que se chama “desaprendências”. Ele diz assim: “Esquecer o aprendido. Aprender de novo o que se pensava saber. A verdade não é ocidental, e a ideia de normal é um deserto de ausências. A desaprendição, distraída ou com atenção, pode acordar um ser”. Então, eu sinto que quando a gente começa a pensar a descolonização, quando a gente aprende a se descolonizar, e aprende a olhar com estranhamento para certas atitudes e para certos discursos, a gente aprende a olhar para a gente com muito mais atenção e com muito mais verdade.

Porque essa é uma coisa que eu falo incessantemente: a gente está inserido dentro de um modelo económico, de um sistema, que é comedor de terra, comedor de gente, comedor de vida, de espírito, de alegria. E a gente está preso nisso. E esse discurso, ele é produzido a partir de toda essa herança colonial, patriarcal. E se a gente normaliza, e segue repetindo essas coisas, a gente só tem a ficar no mesmo lugar.

Se a gente não dá espaço para uma planta, ela não cresce. E é um pouco como o que eu acho que o processo de descolonização é. Quando a gente tira essas lentes que deixam as nossas raízes num vasinho pequenino, quando a gente expande isso, a gente tem condições de crescer e dar flores, e gerar outras coisas.

E eu tenho muita confiança nas pessoas, mas eu acho que é fundamental que a gente não romantize que a gente está preso num sistema, e que esses discursos que são produzidos são discursos que também nos aprisionam. Estamos aprisionados. E como é que a gente se desaprisiona? A gente se descoloniza.

462619560_1072637244231513_7068576347785019759_n

Crédito: FOLIO

462809526_1072637294231508_6345238791409643048_n

Crédito: FOLIO

E é aí que eu acho que as cosmo-concepções, a forma de compreender o mundo, que comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas que são colocadas à parte desse sistema de mundo, desse modelo de mundo que foi entregue para nós como verdade… Se a gente começa a olhar o mundo a partir daqui, talvez a gente olhe para o mundo também com muita atenção, muito cuidado, com as nossas próprias fragilidades e dificuldades. Porque, no fundo, a gente é construído a partir de uma ficção. E essa ficção ocidental maltrata, machuca. Ela mente. E a gente é fundado, a gente nasce, a gente nem tem escolha.

E eu acho que a descolonização, – e no ponto em que os povos indígenas a tem discutido hoje no Brasil, que é a contra-colonização, que é mais além de se descolonizar – eu acho que descolonizar é tomar consciência.

Mas eu penso que é fundamental repensar práticas, e é fundamental que não se construam discursos sem a participação de todos, todas e todes. No Brasil, hoje, estamos discutindo a questão indígena, territorial, sem indígenas na mesa. O Congresso Nacional decide fazer à própria revelia. Discute direito reprodutivo feminino sem mulher na mesa, sem pessoas com útero na mesa.

Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo essas vozes junto e saindo um pouco de cena. E eu acho que agora é hora de a gente se ouvir, e ouvir a Terra, ouvir outras coisas. Conhecer outros mundos e desaprender. E, desaprendendo, a gente vai ao mundo.

EXTERNAL LINK

Portugal e pedido de perdão a indígenas põem reparação pela escravidão na agenda política

REPARAÇÕES | RESPONSABILIDADE | ENSINAR A SER

E esse tema, de que “nós temos uma dívida histórica”, eu tenho muitas coisas para serem consideradas aí. A Denise Ferreira da Silva, inclusive, tem um livro em que ela diz: “É uma dívida impagável”. A minha língua está enterrada, a minha cultura foi dizimada. A gente está na resistência, porque a gente resiste. Mas não há pagamento para essa dívida. Mas por que não há pagamento, não significa que a gente deve cruzar os braços.

Então, eu acho que, principalmente as pessoas que estão em posição de poder, e que estão em posição de facto de amplificar, têm o direito e o dever de justamente fazer isso: somar. Trazer essas vozes, ouvir, amplificar essas vozes. É muito além de uma dívida histórica. A gente vive um presente. Eu estou aqui. Existe um discurso xenófobo. Existe um discurso racista. Existe. E isso está instaurado na sociedade.

Então, eu sinto que é um trabalho de responsabilização. Não no sentido coletivo, mas no sentido individual, principalmente em pessoas que estão em posição de poder, e que podem e que têm as condições de construir pontes. Então, o desejo de fazer, e a vontade de fazer, aí é que eu sinto que é uma questão que você pode tirar e trazer de facto individualmente.

Eu ouvi isso em algum lugar, eu não vou lembrar quem disse. Mas: “A gente não ensina o que a gente sabe. A gente ensina o que a gente é”. Então, a gente precisa ser. A gente precisa ser antirracista. A gente precisa ser solidário. A gente precisa combater. E a gente precisa genuinamente de ser o exemplo para essas próximas gerações.

Então, eu sinto que a reparação, do ponto de vista de quem está vivendo o dia-a-dia de uma imigração, é olhar para uma pessoa portuguesa que está numa mesa, com uma pessoa de outro lugar, e não ser tratada como diferente, como uma brasileira, ou índio. “Olha para mim como eu sou. Com a constituição da humanidade que eu tenho, como você também tem”. De facto, para mim, essa é a maior reparação que pode ser feita.

Eu acho que existem planos de produção de conhecimento. Eu estou aqui num plano académico, num plano poético, artístico. Mas eu sou professora. Trabalhei na educação de base durante 10 anos da minha vida, no Brasil. E existem muitos lugares da sociedade que precisam ser ensinados, onde esse discurso precisa chegar.

Então, eu acho que reparação, mesmo, é a gente olhar para as nossas práticas com honestidade. E repreender aquilo que, de facto, precisa ser repreendido, com a autoridade de quem quer construir um mundo melhor.

Screenshot 2024-12-03 at 10.52.26

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

Screenshot 2024-12-03 at 10.58.40

Crédito: Ellen Wassu - Instagram (@ellenlimawassu)

LUTA | RAIVA E ALEGRIA | ALIANÇAS

É que a gente vive numa era também mediática. O que, por um lado, é perfeitamente maravilhoso. Porque eu consigo divulgar coisas importantes. Pessoas que estão trabalhando pela Terra conseguem fazer os seus trabalhos e divulgar. Mas a gente também vê um crescimento exorbitante de grupos que têm orientações fascistas.

Então, quando esse senhor fez essa publicação no jornal, dizendo que “foram os portugueses que ensinaram os povos indígenas a cuidar da floresta, não o contrário”, é ainda a pressuposição de uma certa superioridade civilizatória. É uma suposição de que ele faz parte de uma humanidade superior, e que precisa de fato iluminar o mundo com a sua sabedoria.

Eu tenho muita raiva. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu trabalho com raiva, eu escrevo com raiva, eu falo com raiva. E senti muita raiva disso, como sinto raiva de muitas coisas que vejo por aí. Mas o que eu procuro fazer é justamente isso: acho que nunca fechar o diálogo, porque a gente também está num momento de extrema polarização. Mas, também sem me perder do meu cuidado de mim mesma. Porque se eu ficar só respondendo na raiva, eu adoeço. E acho que não é essa a intenção.

E eu sinto que são discursos que são produzidos, e que vêm a partir desse entendimento completamente deturpado do que é o seu próprio lugar. Eu sinto que é combater. Eu sinto que é responder, sempre que eu tiver saúde. Mas eu digo isso: eu convoco todo o mundo a responder comigo. Porque eu estou sozinha, respondendo.

Isso me acontece muito, porque eu sou uma das pessoas uma das vozes indígenas aqui, e todo o mundo vive me mandando coisas: “Você vê o que fulano fez? Olha isso aqui”. Tem uma academia em Portugal – já faz uns meses isso – e eles fizeram um redface. E as pessoas estavam me mandando isso. E eu estava no meio de um processo muito difícil, de muito trabalho. Eu não posso assumir isso também.

Não precisa mandar para mim e dizer: “Olha, Ellen, responde lá”. Todo o mundo é responsável. E eu acho que falar é importante. Estou aqui para falar. E eu quero que a voz chegue, eu quero que a palavra chegue. A palavra tem que voar e é isso mesmo. Mas eu sinto que a gente tem que trazer a responsabilidade, também, dessa luta.

Porque qual é o ideal? Para mim, é o fim de um regime que come o planeta. Mas já que a gente vive nele, – quem está acordado, e que está angustiado, olhando para o mundo e dizendo “está errado” – a gente não tem outra escolha. Quem acordou está na luta. E a gente tem como obrigação, como dever, lutar.

E também ser alegre, e ser feliz. A gente tem como obrigação a luta, e a gente tem como obrigação também a alegria. Como diz o Nêgo Bispo, que é esse intelectual quilombola no Brasil: “Organizar a raiva e defender a alegria”. Eu tenho muita raiva, e eu estou aqui nesse mundo agindo. Mas se eu não defender a minha alegria, se eu não defender o meu espírito, se eu não defender o que tem de bom no meu coração, então também não dá muito certo.

Então, a gente precisa equilibrar. Estar na luta e estar no samba. E estar no discurso público e, ao mesmo tempo, também estar tomando banho de mar, ou conversando com os amigos. E saindo um pouco dessa estrutura aprisionadora, imaginar outros mundos. O amor é uma força que tira um pouco a gente disso. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando alguém, a gente fica num estado que parece que é sublime. Mas é porque é aquilo que desvia a gente dessa loucura de realidade massacrante. Mas se a gente for pensar bem, é a poesia. E se a gente mantém a poesia acesa na gente, como combustível, a gente equilibra a raiva, e a gente ama, e a gente vai tentando equilibrar isso tudo. Mas com raiva, alegria, e amor. E organização, luta política, sempre.