Connecting the Dots com Denilson Baniwa

CtD_DenilsonBaniwa_PostCover.001

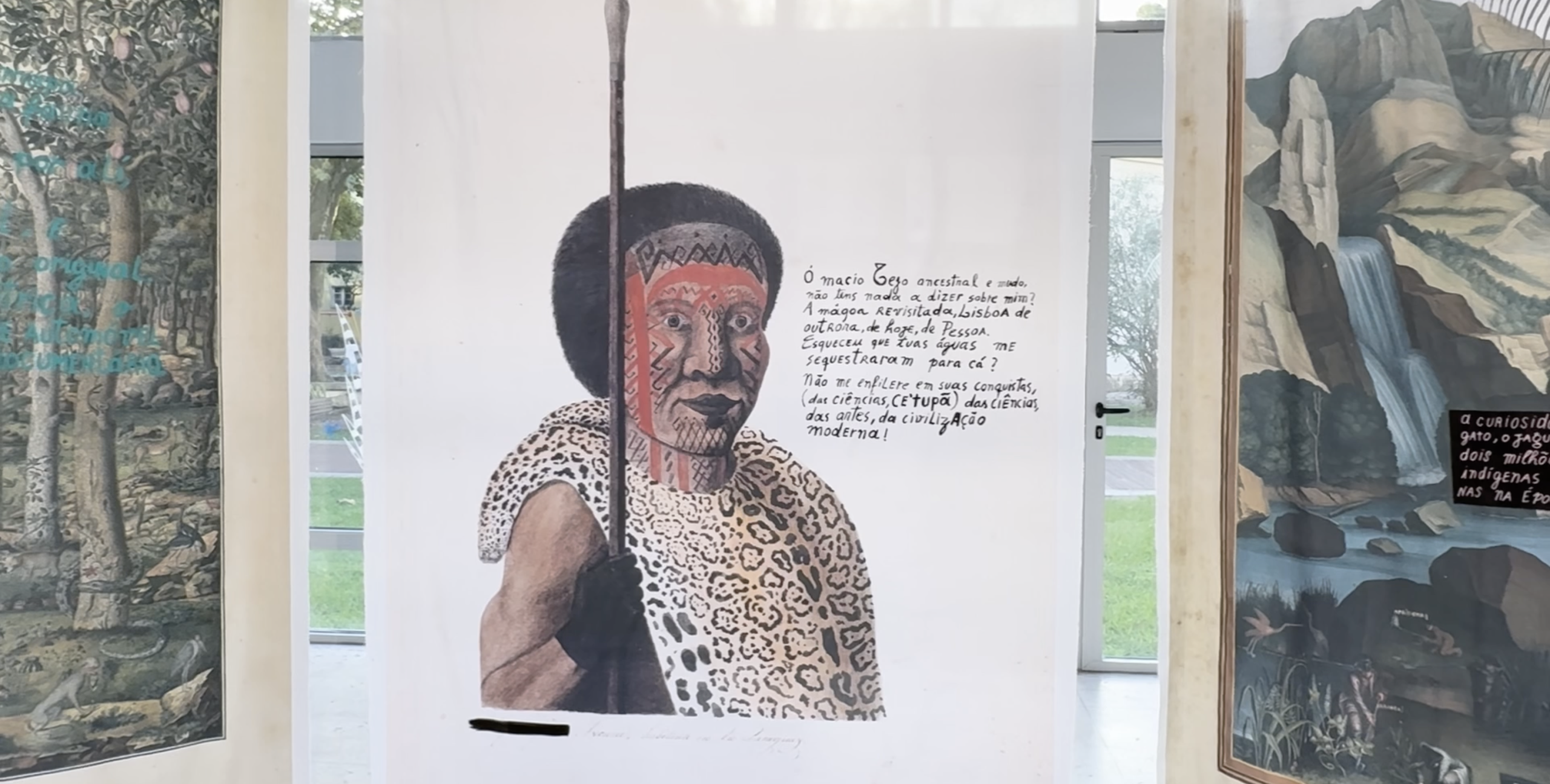

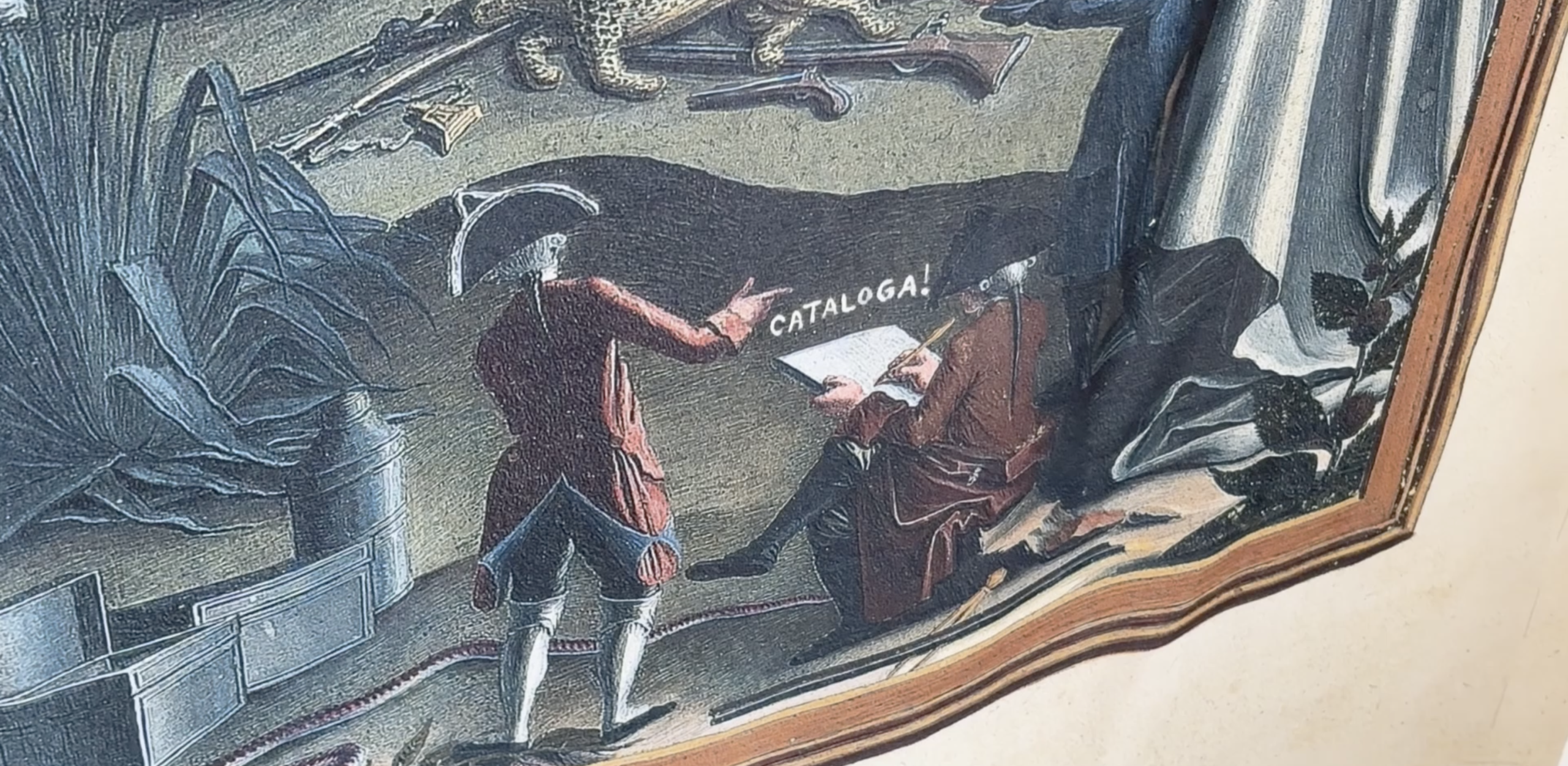

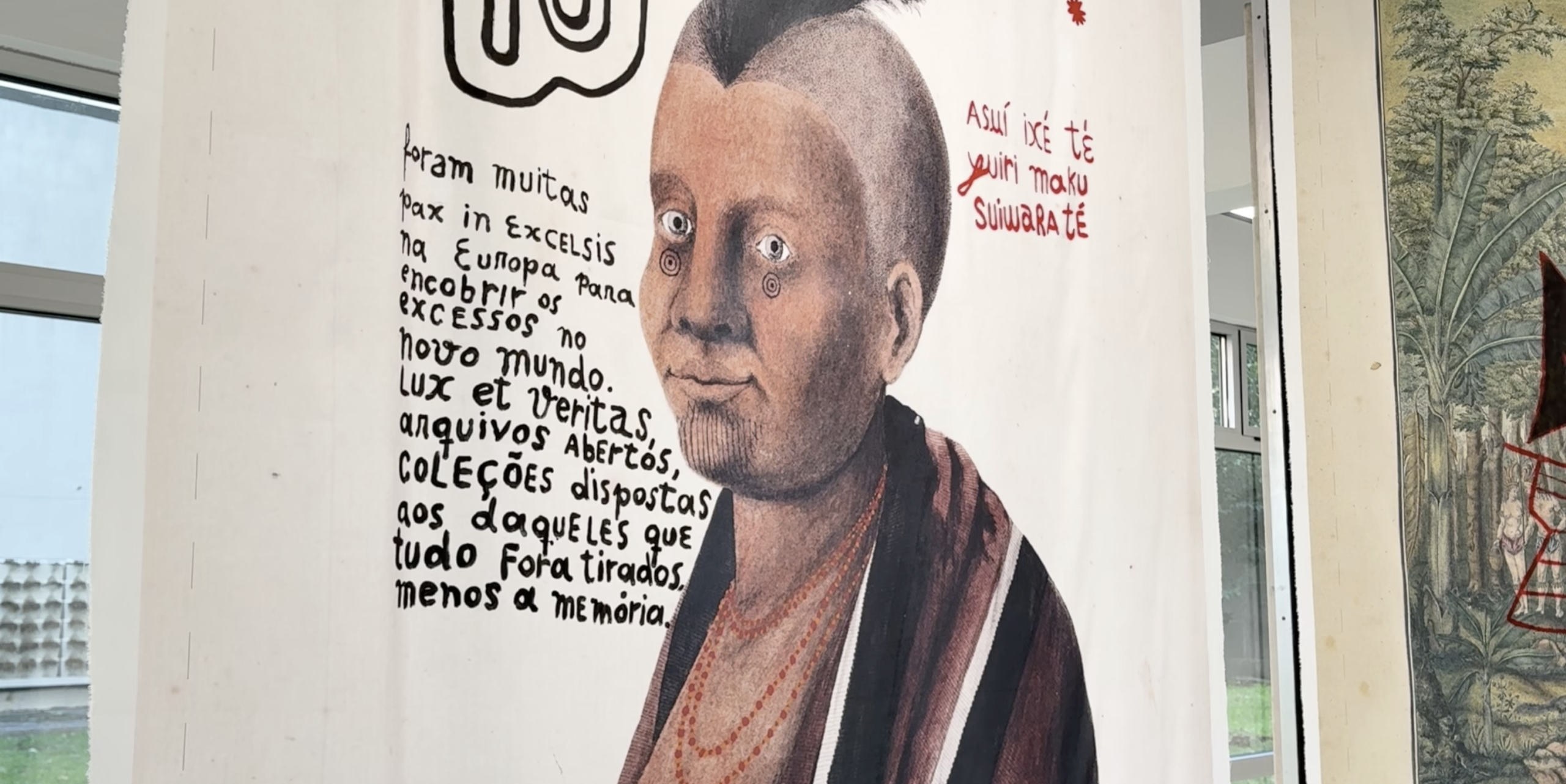

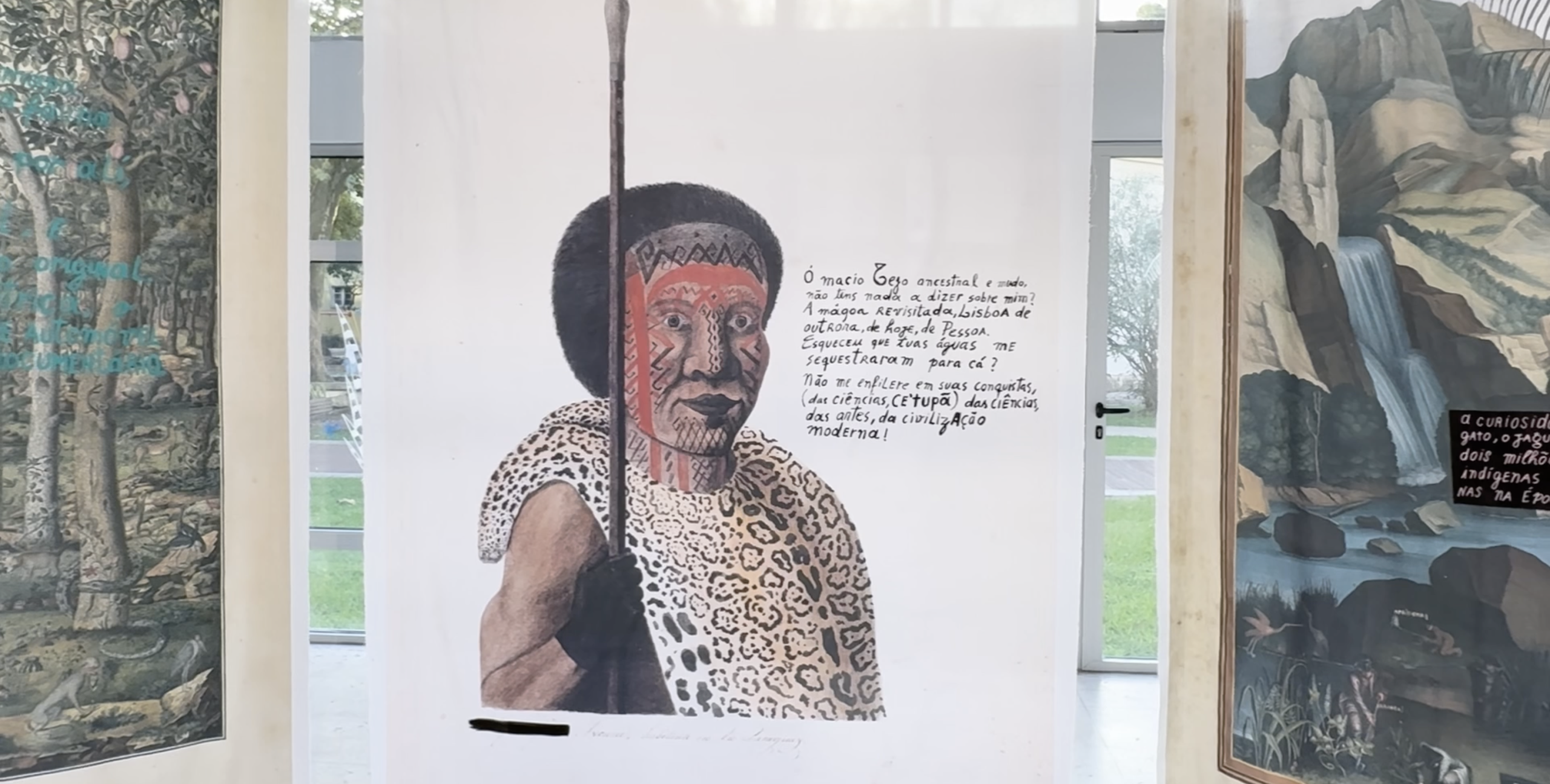

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

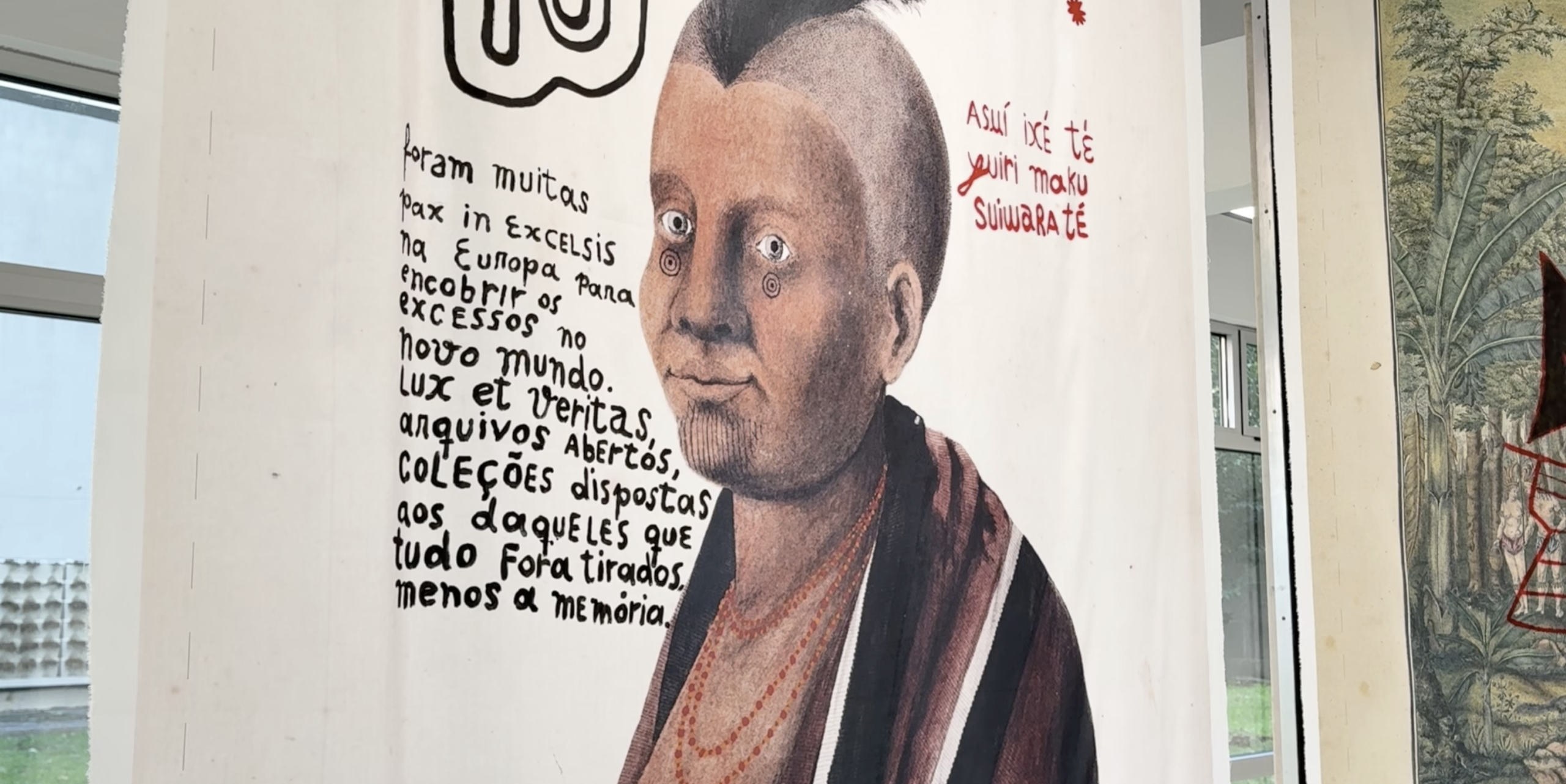

Arte como contra-feitiço: uma reivindicação indígena das narrativas, da memória e da tecnologia.

Durante a décima edição do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, que este ano explorou o tema “Fronteiras”, tivemos o privilégio de conversar com Denilson Baniwa, artista originário do povo Baniwa do Alto Rio Negro, no Amazonas.

A vinda de Denilson a Portugal marcou também a inauguração da sua primeira exposição individual em Lisboa. “Contra-Feitiço”, patente na Galeria Quadrum até 15 de fevereiro de 2026, apresenta novos trabalhos criados durante a sua estadia em Portugal, numa curadoria de Ritó Natálio e da plataforma Terra Batida.

Vencedor do prémio PIPA 2019 e um dos curadores do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza de 2024, Denilson Baniwa tornou-se uma voz incontornável da arte contemporânea brasileira. Nesta conversa, seguimos algumas das múltiplas direções abertas pelo seu trabalho – entre tecnologia e ancestralidade, entre protesto e poesia, entre o Rio Negro e o mundo.

Veja a versão em vídeo em baixo, ou faça scroll para ouvir a versão em podcast ou para ler a versão escrita.

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

TRANSCRIÇÃO

Screenshot 2026-01-12 at 15.07.30

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

ENTRE MUNDOS | O MOVIMENTO COMO TERRITÓRIO

Atualmente, o próprio movimento tem sido o meu território. Mas eu tenho, de facto, uma casa em Niterói, onde eu retorno às vezes e fico um tempo. Mas o meu lugar de casa é no Rio Negro, no Amazonas, onde eu volto todo o ano, fico com a minha família, e como comidas que eu reconheço o sabor, enfim, e os rios que eu conheço todos.

Mas a minha vida, ela de facto está nesse trânsito entre mundos. Desde muito jovem eu faço parte do movimento indígena da minha região. E por isso, eu acabei conhecendo muitos, muitos lugares, indo a muitos lugares, conhecendo muitas pessoas. Acho que nesse momento que eu estou agora, isso está muito ampliado. Mas o trânsito para mim também é um grande aprendizado. Então tento aproveitar ao máximo essa situação da minha vida.

Screenshot 2026-01-12 at 15.07.55

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

EDUCAÇÃO COLONIAL | A PROIBIÇÃO DE SER

Houve no Brasil uma proibição de ser indígena, ou de agir como indígena, ou de pensar como indígena, ou de comer como uma pessoa indígena. Todas as crianças da minha sala, inclusive eu, eram obrigadas a saber os nomes dos talheres, dos pratos, a ter uma etiqueta à mesa, uma etiqueta no público, enfim. E ao mesmo tempo, se proibia comer a comida indígena, falar a língua indígena.

Então tem esse contexto, também. Do quanto a gente foi construído para ser o Ocidente e esquecer quem somos enquanto pessoas daquela região. Enquanto pessoas indígenas, inclusive.

Screenshot 2026-01-12 at 15.08.15

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

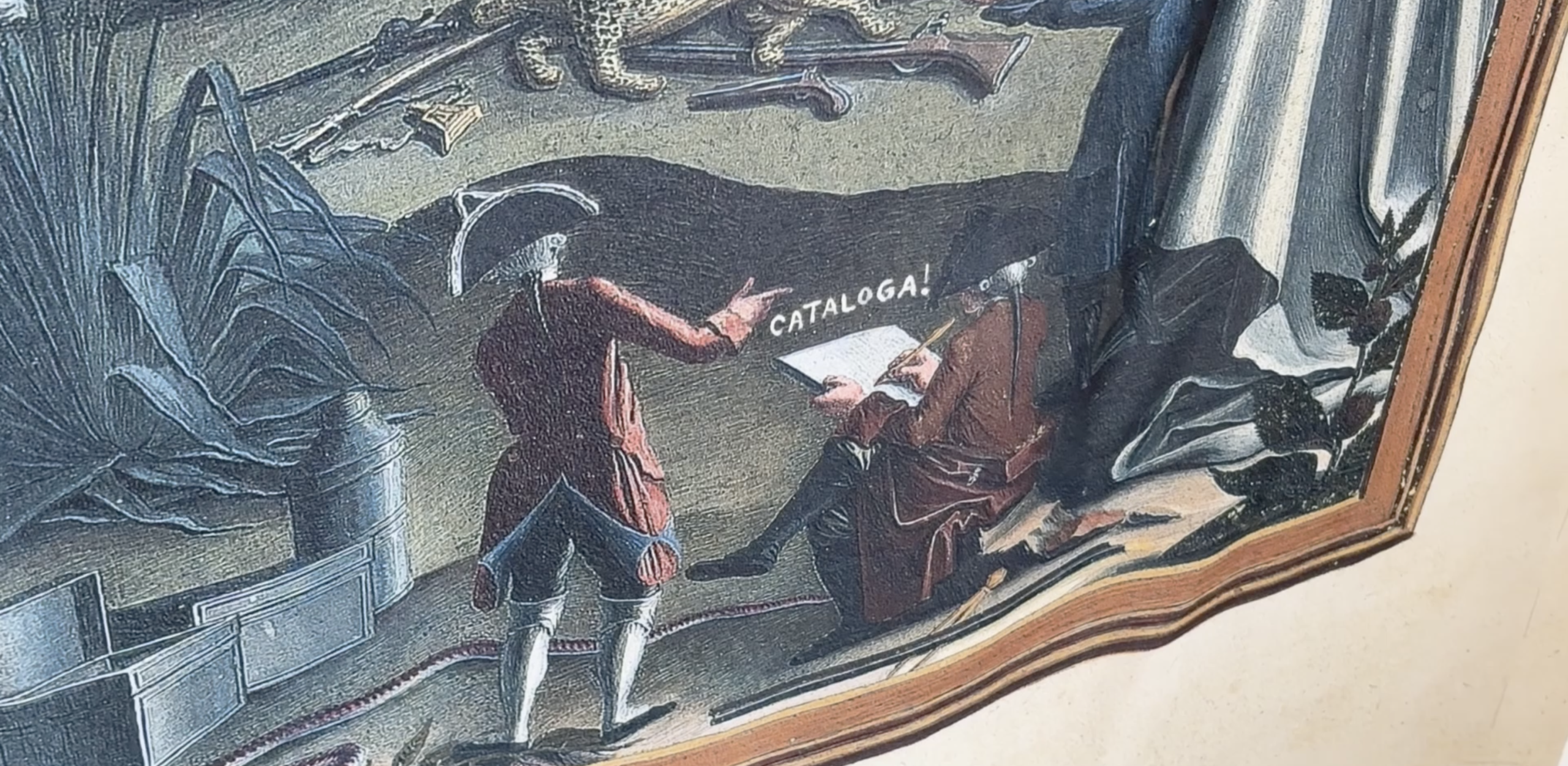

ANTROPOFAGIA INVERTIDA | RESPONDER AO MODERNISMO

Primeiro, é preciso que eu fale de um contexto da arte moderna do Brasil, que é o que a gente chama de Modernismo. Criada por um grupo de pessoas, artistas, de classe alta, no Brasil, e que tiveram oportunidade de conhecer movimentos artísticos do mundo. Em especial na França, em Paris, onde estava Picasso, Modigliani, Matisse, enfim, uma gama de artistas que estavam pensando a sua identidade, o seu território, a partir do contato com outras identidades e outros territórios. Na França, esse contato era muito mais próximo com a África e com a Ásia.

E esses artistas do Brasil, nesse contexto, começaram a se perceber num território muito ocupado por uma memória indígena. E ao retornar para o Brasil, enfim, com suas investigações na cultura indígena e na produção indígena, construíram um pensamento intelectual de arte, que acabou virando o que a gente chama de Modernismo Brasileiro. Mas tem um outro nome, que se chama Movimento Antropofágico. Antropofagia, nesse sentido, é uma construção de si mesmo a partir do outro, do externo.

O movimento que eu faço, então, nesse meu trabalho, ele tem a ver com uma reinterpretação desses movimentos anteriores. Comer com talheres franceses, a gente já aprendeu. Agora precisamos ver o que fazer com isso. O Movimento Antropofágico da arte no Brasil já aconteceu. Mas o que é que a gente pode aprender com esse movimento? O que é que a gente pode construir agora?

Screenshot 2026-01-12 at 15.09.30

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA | CONFRONTAR O IRREVERSÍVEL

Se alguém me pergunta, por exemplo: “Por que é que você utiliza determinadas ferramentas ou determinada tecnologia?” A minha resposta é sempre: “Não só porque temos direito de usar, mas porque toda essa tecnologia e esse conhecimento está entrando nas comunidades indígenas de uma maneira irreversível”

Começou, claro, com a educação. Começou com o tipo de documentos, de livros, essas coisas. Avançou para a televisão. Agora com a internet. Enfim, tudo isso está invadindo as comunidades indígenas de uma maneira que as comunidades não conseguem repelir isso.

E, claro, se algo está à nossa revelia, contra a nossa vontade, e é impossível combater isso, é preciso entender isso. É preciso compreender que tecnologias são essas, que tipo de conhecimento é esse, para que possamos ter condições de usá-los a nosso favor ou de finalmente tentar erradicá-los naquele lugar. A influência externa está cada vez mais presente. E se a gente não reagir de alguma maneira a isso, não sei o que pode acontecer.

Screenshot 2026-01-12 at 15.09.47

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

O PROJETO PANAPÁ | UMA ESCOLA NO MUSEU

O movimento da Escola Panapaná, por exemplo, é um movimento que eu fiz, de construir uma escola dentro de um museu que também tem um caráter escolar. Porque a Pinacoteca era uma escola de artes, antes de virar um museu.

Quando se tem um convite para uma pessoa indígena, se tem uma ideia de que essa pessoa vai responder a todas as dúvidas que essa instituição tem sobre a questão indígena. E eu sou uma pessoa só, de um povo só, de uma região muito específica. Eu jamais conseguiria responder a essa pergunta em nome de outra pessoa indígena. A minha resposta, então, foi: eu vou convidar muitas pessoas indígenas para falar o que elas acham dessas dúvidas e o que elas têm para responder para essas dúvidas.

E a Escola Panapaná, então, foi um exercício disso. De chamar muitas pessoas para ali. Acho que foi muito interessante, causou muitos problemas para a instituição, porque é muito mais fácil negociar com um artista, e com um trabalho, do que com um grande número de pessoas.

Para mim, foi interessante também ver como a instituição é exposta a esse tipo de provocação. E como ela reage a isso. E que, muitas vezes, reagiu bem a determinadas pessoas, porque falavam bem em português ou porque tinham ido à universidade. Mas quando chegava um senhor de uma aldeia mais distante, que falava pouco português, já causava um constrangimento, uma situação que às vezes precisava de uma mediação melhor.

Screenshot 2026-01-12 at 15.08.30

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

ABRIR AS PORTAS | DEMOCRATIZAR O SAGRADO

Para mim, então, essa provocação ao museu e às pessoas foi a parte interessante. E, claro, o trabalho é um trabalho de uma escola. Então, essas pessoas que eu convidei eram professores, que recebiam o público, que ensinavam algo que elas sabiam. Isso para mim também rememora, ou volta à ideia daquele prédio de ser uma escola. De ensinar e de receber pessoas de diversos locais sociais, econômicos, enfim.

No Brasil, uma instituição de arte, ou um museu como a Pinacoteca, é quase como um lugar muito sagrado e muito inalcançável. Então, a maior parte das pessoas no Brasil vão nascer, viver e morrer sem nunca ter entrado num museu. Não que o museu impeça essas pessoas de entrar. Mas que essa pessoa não se sente capaz, ou não se sente convidado a estar nessa instituição.

E a Escola Panapaná foi um lugar de falar para todo mundo que são bem-vindos e que vão ser bem recebidos numa instituição de arte. Acho que esse é o trabalho.

Screenshot 2026-01-12 at 15.10.49

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

IR ONDE O PROTESTO NÃO CHEGA | OS PODERES EXCLUSIVOS DA ARTE

Bom, eu considero tudo isso um exercício artístico. Acho que, claro, são medias diferentes. São modos de fazer diferentes. São metodologias, claro, diferentes. Mas a minha busca é sempre de encontrar espaços onde a presença indígena seja visível, e seja participante daquele espaço, e também criar possibilidades para outras pessoas estarem naquele lugar. Junto comigo, ou depois de mim, enfim.

Porque eu sinto falta da presença de pessoas que se parecem comigo, ou que vêm da mesma situação que eu, em muitos lugares. Não só na arte. Em hospitais. Não como pacientes, mas como profissionais. Em tribunais, ou em fóruns. Não como pessoas a serem presas ou processadas, mas como juízes, como advogados. Enfim, na universidade, como professores.

Um protesto, uma carta política, pode funcionar. Mas a arte tem um poder que esses movimentos, acho que não possuem. Que a arte, ela tem uma capacidade invisível de mexer com o nosso corpo, com a nossa sensibilidade, com nossos sentimentos, nossas memórias. A arte tem essa capacidade.

E acho que a principal diferença que eu noto entre o movimento indígena de ação, e de protesto, de reivindicação – que é legítimo, que eu acredito que funciona também – para um trabalho de um artista indígena numa exposição ou num trabalho público, que é de trabalhar a sensibilidade, um momento em que o público também não está na defensiva, como diz. Ele está aberto a receber, a dialogar com aquilo, a sentir aquilo de um outro jeito.

Eu não consigo enumerar quantas coisas eu aprendi vendo uma obra de arte. A história do lugar. A história de uma pessoa. Esse modo de invadir o nosso corpo, de invadir a nossa sensibilidade, a arte é capaz de fazer. E acredito que pode mudar, sim, vários pensamentos. Espero que as pessoas, quando tenham acesso ao meu trabalho, pensem sobre aquele trabalho, e pensem também de onde eu venho. Quem sou eu? O que é que está naquele trabalho?

E pensando a partir do meu lugar enquanto indígena, o meu trabalho também está à disposição do movimento indígena. Para ampliar a voz do movimento. Para ampliar o desejo, a reivindicação desse movimento. Seja pelo reconhecimento do Estado dos nossos territórios, seja pelo reconhecimento da nossa língua, da nossa cultura, enfim. Acho que há uma conversa entre eles, apesar de atuarem de sensibilidades diferentes.

Connecting the Dots com Denilson Baniwa

CtD_DenilsonBaniwa_PostCover.001

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

Arte como contra-feitiço: uma reivindicação indígena das narrativas, da memória e da tecnologia.

Durante a décima edição do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, que este ano explorou o tema “Fronteiras”, tivemos o privilégio de conversar com Denilson Baniwa, artista originário do povo Baniwa do Alto Rio Negro, no Amazonas.

A vinda de Denilson a Portugal marcou também a inauguração da sua primeira exposição individual em Lisboa. “Contra-Feitiço”, patente na Galeria Quadrum até 15 de fevereiro de 2026, apresenta novos trabalhos criados durante a sua estadia em Portugal, numa curadoria de Ritó Natálio e da plataforma Terra Batida.

Vencedor do prémio PIPA 2019 e um dos curadores do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza de 2024, Denilson Baniwa tornou-se uma voz incontornável da arte contemporânea brasileira. Nesta conversa, seguimos algumas das múltiplas direções abertas pelo seu trabalho – entre tecnologia e ancestralidade, entre protesto e poesia, entre o Rio Negro e o mundo.

Veja a versão em vídeo em baixo, ou faça scroll para ouvir a versão em podcast ou para ler a versão escrita.

CONNECTING THE DOTS – PODCAST

Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.

TRANSCRIÇÃO

Screenshot 2026-01-12 at 15.07.30

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

ENTRE MUNDOS | O MOVIMENTO COMO TERRITÓRIO

Atualmente, o próprio movimento tem sido o meu território. Mas eu tenho, de facto, uma casa em Niterói, onde eu retorno às vezes e fico um tempo. Mas o meu lugar de casa é no Rio Negro, no Amazonas, onde eu volto todo o ano, fico com a minha família, e como comidas que eu reconheço o sabor, enfim, e os rios que eu conheço todos.

Mas a minha vida, ela de facto está nesse trânsito entre mundos. Desde muito jovem eu faço parte do movimento indígena da minha região. E por isso, eu acabei conhecendo muitos, muitos lugares, indo a muitos lugares, conhecendo muitas pessoas. Acho que nesse momento que eu estou agora, isso está muito ampliado. Mas o trânsito para mim também é um grande aprendizado. Então tento aproveitar ao máximo essa situação da minha vida.

Screenshot 2026-01-12 at 15.07.55

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

EDUCAÇÃO COLONIAL | A PROIBIÇÃO DE SER

Houve no Brasil uma proibição de ser indígena, ou de agir como indígena, ou de pensar como indígena, ou de comer como uma pessoa indígena. Todas as crianças da minha sala, inclusive eu, eram obrigadas a saber os nomes dos talheres, dos pratos, a ter uma etiqueta à mesa, uma etiqueta no público, enfim. E ao mesmo tempo, se proibia comer a comida indígena, falar a língua indígena.

Então tem esse contexto, também. Do quanto a gente foi construído para ser o Ocidente e esquecer quem somos enquanto pessoas daquela região. Enquanto pessoas indígenas, inclusive.

Screenshot 2026-01-12 at 15.08.15

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

ANTROPOFAGIA INVERTIDA | RESPONDER AO MODERNISMO

Primeiro, é preciso que eu fale de um contexto da arte moderna do Brasil, que é o que a gente chama de Modernismo. Criada por um grupo de pessoas, artistas, de classe alta, no Brasil, e que tiveram oportunidade de conhecer movimentos artísticos do mundo. Em especial na França, em Paris, onde estava Picasso, Modigliani, Matisse, enfim, uma gama de artistas que estavam pensando a sua identidade, o seu território, a partir do contato com outras identidades e outros territórios. Na França, esse contato era muito mais próximo com a África e com a Ásia.

E esses artistas do Brasil, nesse contexto, começaram a se perceber num território muito ocupado por uma memória indígena. E ao retornar para o Brasil, enfim, com suas investigações na cultura indígena e na produção indígena, construíram um pensamento intelectual de arte, que acabou virando o que a gente chama de Modernismo Brasileiro. Mas tem um outro nome, que se chama Movimento Antropofágico. Antropofagia, nesse sentido, é uma construção de si mesmo a partir do outro, do externo.

O movimento que eu faço, então, nesse meu trabalho, ele tem a ver com uma reinterpretação desses movimentos anteriores. Comer com talheres franceses, a gente já aprendeu. Agora precisamos ver o que fazer com isso. O Movimento Antropofágico da arte no Brasil já aconteceu. Mas o que é que a gente pode aprender com esse movimento? O que é que a gente pode construir agora?

Screenshot 2026-01-12 at 15.09.30

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA | CONFRONTAR O IRREVERSÍVEL

Se alguém me pergunta, por exemplo: “Por que é que você utiliza determinadas ferramentas ou determinada tecnologia?” A minha resposta é sempre: “Não só porque temos direito de usar, mas porque toda essa tecnologia e esse conhecimento está entrando nas comunidades indígenas de uma maneira irreversível”

Começou, claro, com a educação. Começou com o tipo de documentos, de livros, essas coisas. Avançou para a televisão. Agora com a internet. Enfim, tudo isso está invadindo as comunidades indígenas de uma maneira que as comunidades não conseguem repelir isso.

E, claro, se algo está à nossa revelia, contra a nossa vontade, e é impossível combater isso, é preciso entender isso. É preciso compreender que tecnologias são essas, que tipo de conhecimento é esse, para que possamos ter condições de usá-los a nosso favor ou de finalmente tentar erradicá-los naquele lugar. A influência externa está cada vez mais presente. E se a gente não reagir de alguma maneira a isso, não sei o que pode acontecer.

Screenshot 2026-01-12 at 15.09.47

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

O PROJETO PANAPÁ | UMA ESCOLA NO MUSEU

O movimento da Escola Panapaná, por exemplo, é um movimento que eu fiz, de construir uma escola dentro de um museu que também tem um caráter escolar. Porque a Pinacoteca era uma escola de artes, antes de virar um museu.

Quando se tem um convite para uma pessoa indígena, se tem uma ideia de que essa pessoa vai responder a todas as dúvidas que essa instituição tem sobre a questão indígena. E eu sou uma pessoa só, de um povo só, de uma região muito específica. Eu jamais conseguiria responder a essa pergunta em nome de outra pessoa indígena. A minha resposta, então, foi: eu vou convidar muitas pessoas indígenas para falar o que elas acham dessas dúvidas e o que elas têm para responder para essas dúvidas.

E a Escola Panapaná, então, foi um exercício disso. De chamar muitas pessoas para ali. Acho que foi muito interessante, causou muitos problemas para a instituição, porque é muito mais fácil negociar com um artista, e com um trabalho, do que com um grande número de pessoas.

Para mim, foi interessante também ver como a instituição é exposta a esse tipo de provocação. E como ela reage a isso. E que, muitas vezes, reagiu bem a determinadas pessoas, porque falavam bem em português ou porque tinham ido à universidade. Mas quando chegava um senhor de uma aldeia mais distante, que falava pouco português, já causava um constrangimento, uma situação que às vezes precisava de uma mediação melhor.

Screenshot 2026-01-12 at 15.08.30

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

ABRIR AS PORTAS | DEMOCRATIZAR O SAGRADO

Para mim, então, essa provocação ao museu e às pessoas foi a parte interessante. E, claro, o trabalho é um trabalho de uma escola. Então, essas pessoas que eu convidei eram professores, que recebiam o público, que ensinavam algo que elas sabiam. Isso para mim também rememora, ou volta à ideia daquele prédio de ser uma escola. De ensinar e de receber pessoas de diversos locais sociais, econômicos, enfim.

No Brasil, uma instituição de arte, ou um museu como a Pinacoteca, é quase como um lugar muito sagrado e muito inalcançável. Então, a maior parte das pessoas no Brasil vão nascer, viver e morrer sem nunca ter entrado num museu. Não que o museu impeça essas pessoas de entrar. Mas que essa pessoa não se sente capaz, ou não se sente convidado a estar nessa instituição.

E a Escola Panapaná foi um lugar de falar para todo mundo que são bem-vindos e que vão ser bem recebidos numa instituição de arte. Acho que esse é o trabalho.

Screenshot 2026-01-12 at 15.10.49

Vista da exposição “Contra-Feitiço”, na Galeria Quadrum (Lisboa)

IR ONDE O PROTESTO NÃO CHEGA | OS PODERES EXCLUSIVOS DA ARTE

Bom, eu considero tudo isso um exercício artístico. Acho que, claro, são medias diferentes. São modos de fazer diferentes. São metodologias, claro, diferentes. Mas a minha busca é sempre de encontrar espaços onde a presença indígena seja visível, e seja participante daquele espaço, e também criar possibilidades para outras pessoas estarem naquele lugar. Junto comigo, ou depois de mim, enfim.

Porque eu sinto falta da presença de pessoas que se parecem comigo, ou que vêm da mesma situação que eu, em muitos lugares. Não só na arte. Em hospitais. Não como pacientes, mas como profissionais. Em tribunais, ou em fóruns. Não como pessoas a serem presas ou processadas, mas como juízes, como advogados. Enfim, na universidade, como professores.

Um protesto, uma carta política, pode funcionar. Mas a arte tem um poder que esses movimentos, acho que não possuem. Que a arte, ela tem uma capacidade invisível de mexer com o nosso corpo, com a nossa sensibilidade, com nossos sentimentos, nossas memórias. A arte tem essa capacidade.

E acho que a principal diferença que eu noto entre o movimento indígena de ação, e de protesto, de reivindicação – que é legítimo, que eu acredito que funciona também – para um trabalho de um artista indígena numa exposição ou num trabalho público, que é de trabalhar a sensibilidade, um momento em que o público também não está na defensiva, como diz. Ele está aberto a receber, a dialogar com aquilo, a sentir aquilo de um outro jeito.

Eu não consigo enumerar quantas coisas eu aprendi vendo uma obra de arte. A história do lugar. A história de uma pessoa. Esse modo de invadir o nosso corpo, de invadir a nossa sensibilidade, a arte é capaz de fazer. E acredito que pode mudar, sim, vários pensamentos. Espero que as pessoas, quando tenham acesso ao meu trabalho, pensem sobre aquele trabalho, e pensem também de onde eu venho. Quem sou eu? O que é que está naquele trabalho?

E pensando a partir do meu lugar enquanto indígena, o meu trabalho também está à disposição do movimento indígena. Para ampliar a voz do movimento. Para ampliar o desejo, a reivindicação desse movimento. Seja pelo reconhecimento do Estado dos nossos territórios, seja pelo reconhecimento da nossa língua, da nossa cultura, enfim. Acho que há uma conversa entre eles, apesar de atuarem de sensibilidades diferentes.